上野幸隆/文・写真

スロヴェニア、その首都リュブリャナにて

2025年6月11日(水)

スロヴェニアへの入国

私たちが乗る貸切バスはその日(2025年6月11日)、クロアチアの海岸沿いにある観光地トロギールからスロヴェニアの首都リュブリャナをめざして長駆の移動をしていた。高速道路上にある両国の国境にさしかかると、クロアチア側には出国審査のゲートが、そしてスロヴェニア側には入国審査のゲートがあった。出国審査では係官がバスに乗りこんできてパスポートをさっと眺めていくという簡易な方法だったが、スロヴェニアへの入国審査では、全員がバスを降りて事務所に行き、一人ずつパスポートを係官に提示するというものだった

これは私にとっていささか意外に思えた。なぜならば、クロアチアもスロヴェニアもEU加盟国である。シェンゲン協定によってEU域内では移動の自由が認められており、各国の国境は国の境であることを示す看板があるだけで、入出国を管理するゲートなど存在しないのが当たり前だからだ。

これはひとつの常識なのだが、そのいっぽうで私の認識不足という事実を知ることになる。それはわれわれの暮らしの中でも、報道によって日々伝えられている移民問題とかかわることだ。

スロヴェニアは2004年にEU加盟を果たし、その後2013年にクロアチアのEU加盟が実現してからは、シェンゲン協定にもとづいてクロアチアとの国境を設けないでいた。しかし2023年、クロアチアを経由して他国から入ってくる移民を制限するために、入国管理のゲートを設置したのだ。これはあくまでも一時的な措置とされたものの、一度始められた入国規制はなかなかやめられるものではない。今日にいたっても続けられているのがスロヴェニア国境の姿なのだ。

スロヴェニアは旧ユーゴスラビアを構成していた国のひとつである。ユーゴスラビアはスロヴェニア人やクロアチア人、そしてセルビア人やコソボ人、ボスニアヘルツェゴビナ人、マケドニア人、モンテネグロ人など多様な民族によって成り立っていた。そのユーゴスラビアが解体してのち、20世紀の最後のころに、すさまじい内戦も経て次々に独立国家となった。そんな中でスロヴェニアは、もともと地理的にも文化や経済面でも西ヨーロッパと近かったという経緯から、比較的順調に経済を発展させてきたのだった。

そんなスロヴェニアが、旧ユーゴスラビアの「同胞」でもありまた一時は「敵」ともなった複雑さをかかえながらも、バルカンという地域的な結びつきや南スラブという民族的なつながりによって、周辺各国の人たちから羨望の目で見られないわけがない。スロヴェニアは物価も高いが賃金もまた高いことで知られている。経済的な発展がなかなか進まない国の人たちの中には、地域の優等生であるスロヴェニアに行って仕事にありつきたいという思いがあるとしても当然だ。事実、ユーゴスラビア解体前後のスロヴェニアは人口の9割ほどをスロヴェニア人で占められていたものの、その後は徐々に比率が下がってきている。

ここ2年ばかりの間に入国管理を強めて移住者を制限しようという動きが生じ、私たちの前にも国境のゲートが存在していたのには、このような理由があったのだ。

こうした手続きはありつつも無事に入国したスロヴェニアだったが、そこで車窓に映る景色に私は目を見張った。高速道路の沿線の景色はシンプルで、ほとんどは山間かせまい平地にある農場や集落ばかりだった。だがそこに点在する家といえは、たとえ古い家であろうともきちんと手入れがされていて古さを感じさせないほどメンテナンスが施されている。まして時折現れる小都市などは、現代風の建物もめだっている。工場や物流倉庫が並ぶ工場団地のようなところで見られる建物にしても、今風の新建材でできている。中には日本の企業のマークがついたものも見られる。

スロヴェニアにいたるまでにたどってきたセルビアやボスニアヘルツェゴビナは、これとは大きく異なっていた。それらの国では、もちろん新しく現代的で先進的でもあるような建物はあちらこちらで見られた。でもそのいっぽうで、ちょっと古くなった建物はそれなりに古びていてさらに古いものは古さをあらわにし、なかば朽ち果てようとしているものもよく目にしていた。家や建造物を適切にメンテナンスして維持管理していこうとするための経済が、まずは追いついていないのだろう。そしてそのようなことをする発想があまり働かないのだろう。さらには、建物をメンテナンスする技術や産業が育ってもいないのだろう。クロアチアでもここまで私が見てきたアドリア海沿岸の地域では、これらの国とスロヴェニアとのちょうど中間にある存在だと思われ、施設や建物の維持メンテナンスの環境が整いつつあるといった様子だった。

やがてバスが都市近郊へとさしかかると、私の思いはますます強くなっていった。自動車や農業用機械、電気製品などを展示するショールームが目に入るようになる。それらのショールームはどれもがきれいに整えられていてさびれた感じがまったくない。

「スロヴェニアの人たちの多くは、自分たちの国はバルカンではない、中央ヨーロッパなのだと認識している」といった予備知識を私は事前に聞いていた。スロヴェニアの核心部分つまり首都リュブリャナに入るその前に、私はすでにそうした予備知識に合点していた。西ヨーロッパの先進諸国と、ここスロヴェニアはほとんど同等の位置にある、そんな思いを抱いた。いやそれもちがうかもしれない。今、ヨーロッパの先進国ではさまざまな格差が指摘される中で、都市部と地方との間での格差が大きいと言われている。日本の四国とほぼ同じ程度の面積しかない小国であるスロヴェニアでは、そもそも地方とか都市部とかの区別すらしようにもできないのではないだろうか。

小国であるのは、国際的に見れば立場は弱いと言わざるをえないだろう。でも小国だからこそ生まれる均質性や同一感があるとすれば、それは大きな強みともなる。高速道路を走るバスの車窓からのぞき見た様子だけでいったい何が言えるかと問われれば「はいごめんなさい」と謝るしかないが、それほど私には強く印象に残ったのだ。さらに言えば、私は勝手にスロヴェニアの様子を頭の中で言葉にしてみた。この国には「効率化・最新化・快適化」がみな揃っていると。

だが首都リュブリャナで、私はそれまで車窓から見て受け取っていた印象とは異なる現実に接することになる。ここまでに見てきた景色は、リュブリャナがもつ壮大なドラマがこめられた景観を見るためにヒントとして与えられたものにすぎず、まさしく導入路としてあったのである。

リュブリャナとプレシェーレフ広場

バスは夕方の午後5時前にリュブリャナの中心部に着いた。この時期のこの時間は、ヨーロッパでは夕方ではまったくない。日本で言えばまだ午後の早い時間だ。商店街の広い歩道を歩くこと数百メートル、メインの広場にあたるプレシェーレフ広場に出る。

プレシェーレフ広場とはスロヴェニアが生んだ国民的詩人フランツェ・プレシェレン(1800~1849年)にちなんでいる。スロヴェニア北部の村に生まれたプレシェレンは、オーストリアのウィーンで法学を学び、法律事務所で仕事をしながら詩作を続ける。そしてプレシェレンの詩はやがて大きく開花していく。プレシェレンの詩の特徴は熱烈な思いの訴えであり、情熱的でありまたそこには叙情性が強く押し出されている。そのいっぽうできわめて巧妙に構成されていてすぐれた形式の詩として高く評価されることになる。プレシェレンの詩は、当時のヨーロッパで時代の流れであったロマン主義を反映したものであったが、時代を画するきわめてすぐれた新しい詩と目されたのだ。

プレシェレンの代表作のひとつ「祝杯」の第七連は、スロヴェニアがユーゴスラビア連邦から独立するにあたって、国歌として採用された。連邦からの離脱権を明記した共和国憲法を制定した1989年9月のことだ。

明るき日のために切望し働くものよ

太陽のもとで生きるものよ

世界から戦争はなくなるだろう

そう思うものよ

人類は自由になり

敵ではなく隣人になる

(https://ja.wikipedia.org/wiki/祝杯より)

なんと素敵で素晴らしい詩であり歌であろうか。スロヴェニアの人たちはさぞ誇らしげにそして高らかに国歌を斉唱していることだろう。

分断と対立や戦争が世界中で繰りひろげられている今日、これをスロヴェニア一国の歌にしておくのはもったいない。おおげさかもしれないが、むしろ「人類の歌」にするのがふさわしいように思う。今から40年ほど前に、アフリカの飢餓と貧困を救う目的で著名なミュージシャンが集まって創作し演奏された「ウィ・アー・ザ・ワールド」のように、国境を越えたアーティストの共演としてこの「祝杯」が歌われたならば、さぞやかし歴史に残る記念碑ともなるのではないだろうかと思う。

そのプレシェレンだが、彼は結婚し子どもも育てて家庭を築いていたものの、若いころに知り合って片思いに終わっていたユリア・プリミッツという女性を生涯にわたって思い続けていたという。プレシェーレフ広場に立つ彼の銅像は、ユリアが住んでいた家の壁にしつらえられている、窓から彼女が顔をのぞかせているレリーフを見つめる構図となっている。

三本橋とプレチニック

広場の中心に立ってまわりを見わたすと、なんとも言えないいい雰囲気の景色が広がっている。首都という都市の真ん中だからそこは当然都会的な景観ではあるのだが、心を威圧するものではないしまた新しさを強調するものでもない。景色には安らぎとやさしさがあるのだ。

リュブリャナの中心部を流れるリュブリャニツァ川をはさんで、プレシェーレフ広場の対岸には旧市街が広がる。新市街から旧市街へと川を渡る橋が、この町の名所のひとつとなっている三本橋だ。ここには13世紀には木橋がつくられていた。また1842年にはイタリア人の建築家・ジョバンニ・ピッコによって二重アーチの美しい石の橋となりフランツ橋と呼ばれていた。この石橋も20世紀になると手狭となり、広い橋への改修が求められた。そのとき依頼を受けた建築家のヨジェ・プレチニックは、フランツ橋はそのままにしてその両側に歩行者専用のコンクリート橋を設けた。これが三本橋のゆえんである。

三本の橋は平行につくられてはいない。歩行者専用のコンクリート橋は、プレシェーレフ広場の側のたもとでは真ん中のフランツ橋とは別の出入り口になっていて、それが旧市街側に行くと三本の橋が一体となるようにできている。つまり、旧市街地側を頂点としてほぼ三角形をなすように、三本の橋がつくられているのだ。この形がなんとも優美で心に安らぎをもたらす景観を生んでいるように思う。もしこれが両側に歩道が設けられただけのただ幅の広い一本の橋だったとしたら、あるいはまた、二本の歩行者専用の橋がフランツ橋とは別につくられたとしてもそれらが平行にかけられていたとしたら、なんら人の興味をひくものではなかっただろう。どうしてこのような形の橋がかけられたのだろうか。

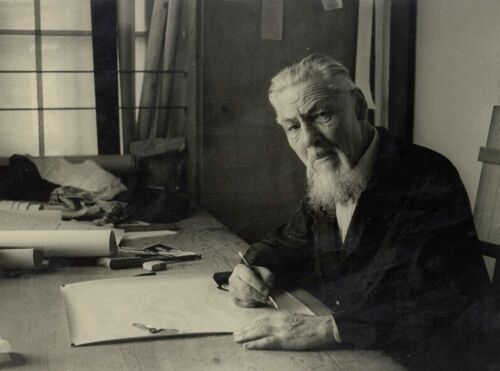

橋の設計者であるヨジェ・プレチニックは1872年にここリュブリャナで家具職人の子として生まれた。父の後継者となるために地元の工芸学校を出たがその後ウィーンに行き、そこで当時高名な建築家だったオットー・ワーグナーの弟子となり、さらにはウィーン美術アカデミーでワーグナーのもとで本格的に建築を学ぶ。

オットー・ワーグナーは、画家のグスタフ・クリムトなどが中心となって活動をしていたウィーン分離派と呼ばれる前衛芸術の集団の主軸をなしていた人物だ。分離派とは19世紀の伝統芸術からの分離をめざす動きを示している。建築の世界では当然のこととして、直線的でシンプル、機能性が重要視されるモダニズムが取り入れられていた。

プレチニックはこうした近代建築のあり方にあまりなじめなかったようだ。時代の趨勢から距離をおく彼のもとにはなかなかよい仕事の依頼がなく、不遇の時代を過ごしていた。そこでプレチニックはチェコのプラハに活動の場を移した。そこで工芸学校の講師をしていたときに、プラハ城の大統領官邸を大幅に改修するための設計というとても大きな役割が、大統領じきじきの依頼として舞い降りてきたのだ。プレチニックはこの大仕事に没入して10年近くを過ごした。

プラハでのプロジェクトを成就したプレチニックが故郷のリュブリャナに戻ってきたとき、彼は50歳に近くなっていた。しかしそこでプレチニックは精力的に仕事に取り組む。新設された建築学校の教授に就任するやリュブリャナの総合的な都市計画案を作成し、町の改造を提案した。

プレチニックの胸の内にはスロヴェニアへの郷土愛があり、彼がめざしたのはこの国の歴史を継承しスロヴェニアを象徴できるような都市の創出だった。そしてまた、都市の建設にあたっては、市民の暮らしを大切にした人間中心の町づくりを構想した。こうした考えをもとにしてプレチニックは、並木道やプロムナード(遊歩道)、堤防、橋、公園のような公共スペースを整備し、国立図書館や教会堂、礼拝堂、市場、墓地などの公共施設の設計にたずさわった。その際彼は、緑地や過去の歴史的建造物との調和を重視し、近代建築の潮流とは異なる視点からの都市改造を進めた。

プレチニックは、スロヴェニアのアイデンティティを確立することには熱心だったがそれによってせまい民族主義におちいることはなかった。また歴史の回顧趣味でもなくモダニズムの枠にもはまらないというきわめて独自の想像力をもっていた。その独特の想像力こそが、時代を超越した建築や都市の景観を生んだのにちがいない。

プレシェーレフ広場で、三本橋で、さらにはそれらを回遊するプロムナードで、私はまるで中世の町にいるようなおだやかさを、そしてそのいっぽうで時代から取り残されないような安らかな時の流れを感じることができた。この思いは、すでにスロヴェニアの文化とさえなっている、プレチニックが残した都市デザインによって生じたものなのだろう。

ここで私は、在りし日のプレチニックへのインタビューを妄想する。

※プレチニックさん、今日はあなたがこれまで考えてこられたリュブリャナの都市デザインについてお尋ねしたいと思います。これは公開を前提としないものなので、細部にこだわらずに自由にフランクにお話ししてください。まずは、プレチニックさんがウィーンで学んだモダニズムの影響を必ずしもまともに受けることなく、ご自身が独自に都市のデザインを構想された背景には、どのような思いがあったのでしょうか。

「いい質問だね。ウィーンでとくにワーグナー先生から学んだモダニズム建築は未来を照らすとても素晴らしいものだった。だけどそこにこめられた無駄を排した機能性や直線的な姿は、わたしにとっては必ずしも普遍性のあるものとは思えなかったんだ。それはこれからもずっと続いていく歴史の中では、表面的だと言わざるを得ないもので、やがては飽きられて陳腐になってしまう。もちろんそれらの中には歴史に残る建造物もあるだろうけれど、多くのものはやがて解体されていくだろう。そうではなくて、今のわたしたちが受け取ってきている歴史的な建造物に備わっている価値はそれとしてきちんと受け継いだ上で、今のわたしたちにできる新しい価値の創造を加えていければと思ったんだ。そしてリュブリャナの町は権力者だけのものではない。富裕層や有力者のためにだけあるのでもない。普通の市民が毎日そこで暮らし、懸命に働くだけではなくそこで憩い安らぎを得ている。そういう人々にとって快適に過ごせる町こそが、これからのあるべき姿なんじゃないんだろうか。わたしは、歴史がもつありがたい重みや今を乗り越えていく新しい試み、そしてそれらのすべての背後で見守ってくれている自然の豊かさを、このリュブリャナの土地で融合させることができればと願っているんだ。その自然にしても人にもたらすのはありがたいことばかりではない。大きな地震はこのリュブリャナでも何度も起きていて町はそのたびに復興を余儀なくされてきている。でも同じ自然の森や丘や川は、町の景観としても人々が足を踏みしめる大地としても暮らしに欠かせない恵みをもたらしてくれている。そういう自然と人間がよく調和する町づくりを、わたしはしたいと思っているんだよ。だからあのフランツ橋にしても、今や文明の利器としてもてはやされている自動車やモーターサイクルが走る道とは異なる、人々がゆったりと歩ける、そう、小さな子ども連れの家族でも安心して歩けるような橋を二本つくったんだ。わかってくれるよね」

プレチニックはこんなふうに語ってくれたように私には思える。

比較的長寿を保ったプレチニックは、1957年に85歳で世を去った。そして2021年、「プレチニコヴェ・リュブリャナ(プレチニックのリュブリャナ)」と呼ばれる独創的な都市景観は、ユネスコによる世界文化遺産に登録された。プレチニックが残した都市デザインは、世界に誇れる普遍的な価値となったのだ。

日本大使館へ、そしてスロヴェニアをあとに

私たちはリュブリャナの核心部分をあとにして日本大使館へと移動した。この日、在スロヴェニア日本大使館では私たち日本旅行作家協会に対して歓迎レセプションを催してくれることになっていた。ツアー参加者で協会会員である川口さんの交誼によるものだ。またそこには、まだまださかんとは言えない日本とスロヴェニアの交流を促進しようとの願いがこめられている。

そのことを、吉田大使による歓迎スピーチからはもちろん、すでに10年以上も現地で観光や山岳ガイドとして活躍している中島さんたちのプレゼンテーションからも十分に理解することができた。

スロヴェニアは古代から文化が築かれ、神聖ローマ帝国ともつながる歴史と伝統をもつ国である。ローマ遺跡や中世都市、修道院や教会、古城など見るべき歴史の遺構は数々ある。地理的には、北部ではヨーロッパアルプスから続く山岳地帯があり、アルピニズムもさかんだ。急峻な山岳地帯のふもとや河川の上流には、美しい渓谷や湖をともなった高原地域があってそこには温泉も点在し、よい保養地となっている。また石灰岩によるカルスト地形が多く見られるのも特徴のひとつで、鍾乳洞などの観光資源にも恵まれている。いっぽうわずかながら海岸部分もあり、ヴェネチア湾に面している。美しい自然やおだやかな環境は、外国人にとっても、スロヴェニアの大きな魅力となっているのだ。

「スロヴェニアは男女の平等指数が高く女性にとってとても暮らしやすいですし、それだけでなく、平等感覚の高さは男女の別なく暮らしの快適度を高めてもいます。たとえば他人を尊重する精神の持ち味は、車の運転をしていてもほとんどストレスを感じなくてすみます」と話してくれたのは、書記官の島田さんだった。

24時間にも満たないスロヴェニアでの短い滞在に後ろ髪を引かれる思いで、私たちは翌朝、バルカン最後の目的地であるクロアチアの首都ザグレブへと出発した。再訪を期す念を強くもったのは言うまでもない。