中野 洋一/文・写真

謎のナスカ地上絵

ペルーのナスカとパルパの地上絵は1994年に文化遺産として登録

「旅行は遠い国から先に済ませておきたいわね」

という連れの意見に同感だ。一生に一度は訪れたい海外観光地への旅行は、体力気力に自信がある今のうちに、より遠隔地から順に実現したいと思う。昨年そんな思いから、乗り継ぎで片道30時間以上を要する中南米旅行を敢行した。

現代の天文学から検証しても驚くほど正確なマヤ暦で、2012年は大きな節目の年とされている。世界終末を予言したものだとみなす言説が巷に流れたりしたが、もしかすると何か異変が起きるかもしれない注目すべき年に現地に赴いて、古代マヤ文明やインカ文明を肌で感じたいとの好奇心もあった。世界最大のイグアスの滝や空中都市マチュピチュ観光、ナスカ地上絵遊覧飛行を含む中南米大陸7つの世界遺産を2週間で巡る贅沢ツアーは、好奇心旺盛の人間にはお誂え向きの企画だった。

南米大陸は、古代史的にも多くの謎に包まれた不思議の宝庫だ。最初にUFOへの興味を掻き立てられたのは、ナスカ地上絵の写真を見たときだった。誰かが空から眺めるために作成されたとしか思えないハチドリや猿や鯨の芸術的な動物絵は、何の目的で造形されたのか。水乞いの儀式に必要な神への供物だったのか。現代の宇宙服か潜水服のヘルメットを被ったかのような二本足歩行の人間離れした人物絵もある。ハチドリを造形した見事な写実性で生身の人間が描写されたのであれば、もっと人間らしく表現できたはずだ。いったいこの人物は何者なのか。飛行場の滑走路を思わせる驚くほど長い直線道路は、なんらかの飛行物体の着陸用に準備されたものではないか。燈台の灯りが沖行く船に陸地の存在を知らせるように、なかなか再来してくれない宇宙人に位置を知らせる標識なのだろうか。地上絵を見ただけで謎が解けるとは思わないが、なにか古代人の息吹のようなものが感じられないものかと期待した。おのれの世界観に影響を与えなかったとは言い切れないナスカ地上絵の実物を、しかとこの目で確かめたかった。

広大無辺の宇宙の中に恒星系と惑星とが何千億またはそれ以上に存在することを考えると、生命が存在する惑星が唯一太陽系の地球だけとはとても思えない。進化の段階は異なるにしても、むしろ宇宙に遍く地球外生命体が存在すると考えたほうが妥当ではないか。そのように語る専門家も大勢いる。

古代人が洞窟の壁や岩に描いた牛馬と狩猟の絵は、人類が作画を好む動物であることを如実に示している。人間を凌ぐ肉体を備えた動物への讃美なのか、食糧として生命を奪った動物への鎮魂と感謝が成せる業なのか。狩猟の合間の休息時間に、人間は寝ているだけではなかった。顔料を発見して獲物の岩絵を描く者もいたわけだ。ここには人間の高い精神性が顕われている。生活と宗教心と芸術とが一体となった精神世界があった。

セスナ機に乗って、眼下のナスカ地上絵見学。パイロットに弾んだチップの効用か、機内搭乗客全員に公平に地上絵を見せるべく、旋回を繰り返しては交互に両翼を傾けた。

ナスカ平原の乾燥した気候のお蔭で、地上に掘られた浅い溝が半永久的に遺るのだ。

イグアスの滝、悪魔の喉笛

アルゼンチンのイグアス国立公園は1984年に、ブラジルのイグアス国立公園は1986年に自然遺産として登録

イグアスの滝への想いは40年前に遡る。20歳代のシカゴ駐在時代に日本から訪れた両親を連れてカナダへ飛び、初めてナイアガラの滝を目にした日から、いつかイグアス瀑布を是非ひと目見たいと思い続けてきた。だが南米は遠く、その日からすでに40年近い歳月が流れていた。

旅の3日目、ブエノスアイレスから飛行機、バス、トロッコと乗り継いで、待望のイグアスの滝近くに到着。清流に架けられた木の桟橋を歩き進むと轟音が響いてきて、つい歩みが速まる。ついに先端に辿り着き、豪勢な飛沫と轟音に鼓動が高まる。展望桟橋の縁に肘をあずけて目の前で流れ落ちる夥しい水量に圧倒されて、連れが歓声を発した。アルゼンチン側からしか近づくことができない最奥部の「悪魔の喉笛」だ。そっと滝壺を覗き込むと、大量の飛沫が上って水底は見えないが、勢いよく落下する水流を眺めていると、思わず引き込まれそうな思いがする。この誘引力こそが悪魔という名の由来だろうか。 下流に目を転じると、対岸の長さ4㎞にわたって数え切れないほどの滝が並び、全体として凄まじい音を轟かせている。悪魔の喉笛に架かった七色の虹は、さしずめ天使の架け橋とでも呼ぼうか。

滝の裏側に棲息する小鳥が瀑布に突入して帰巣する様子を横目に眺めながら乗船場へと降りて行き、ツアー客有志4名が遊覧ボートに乗船した。荷物を防水袋で密封し、救命衣を装着した40名ほどの乗船客を載せて、ボートは滝下へ向かった。飛沫で視界が遮られる。船長の合図とともに滝に突入すると、雪崩のように降り注ぐ落水が容赦なく頭を打つ。満杯のバケツを頭にぶちまけたような衝撃の連続だ。何も見えず、乗船客の絶叫と歓声が聞こえるばかりで、連れも悲鳴を上げた。その日2回目の絶叫だ。

ずぶ濡れになった光景を乗組員がちゃっかりビデオ撮影しており、下船時にCD購入手続きをとった。帰国後に再生して見ると、全員が満面大喜びの笑顔だった。イグアスでは滝つぼ遊覧船体験が旅の興趣をいっそう引き立てること請け合いだ。

魅惑のアルゼンチン・タンゴ

「南米に行くならリオのカーニバルと、アルゼンチン・タンゴは絶対だな」

日本旅行作家協会先輩氏に旅行計画中にアドバイスを受け、僕らはタンゴを選んだ。社交ダンス教室ではコンチネンタル・タンゴしか習わないので、両者の違いを実感してみたいと思った。

初日のメキシコ・シテイからサンチャゴ接続でアルゼンチン首都ブエノスアイレスに入った旅行2日目、昼はおとぎの国のようなタンゴ発祥の街カミニート訪問、夜のオプショナル・ツアーは市内の劇場に出かけ、本場のアルゼンチン・タンゴを観劇した。

開幕とともに、アンデス民族衣装を身に纏ったバンドによるフォルクローレ演奏が始まっり、定番の「コンドルは飛んで行く」が流れると、場内は一気に南米ムードに染まった。

そしてタンゴは始まった。密着したダンサー男女3組が独特の足捌きで激しく動き回り、狭い舞台の上で狂おしく踊るさまは圧巻だった。コンチィネンタル・タンゴが、男女が両腕で組み合ったホールド姿勢を崩さぬまま前進後退し、方向転換する際に女性が機敏に頭を振り回す様式美とは違って、下町カミニートの街角で生まれたアルゼンチン・タンゴの動きは奔放だ。男女が頬を寄せ合い、膝を使って足先を激しく振り回し、ときに屈強の男が片手で女性を高く持ち上げるなど、庶民が育てたタンゴはまことに情熱的であり、官能的でもあった。

そういえばカミニートの街角を散歩したとき、通りにはタンゴのメロディが流れ、レストランの入り口前に設置された屋外舞台でタンゴに興じる男女の姿があった。道路にはみ出したテーブル席に座った人々は、テントの下で音楽に耳を傾けながら卓上のワインを楽しんでいた。南米旅行に16回出かけたと自負する先輩が、絶対観るべきだと太鼓判を押したのがうなずけた。かくて昼と夜と、アルゼンチン・タンゴの魅惑の世界を僕らは十二分に堪能した次第である。

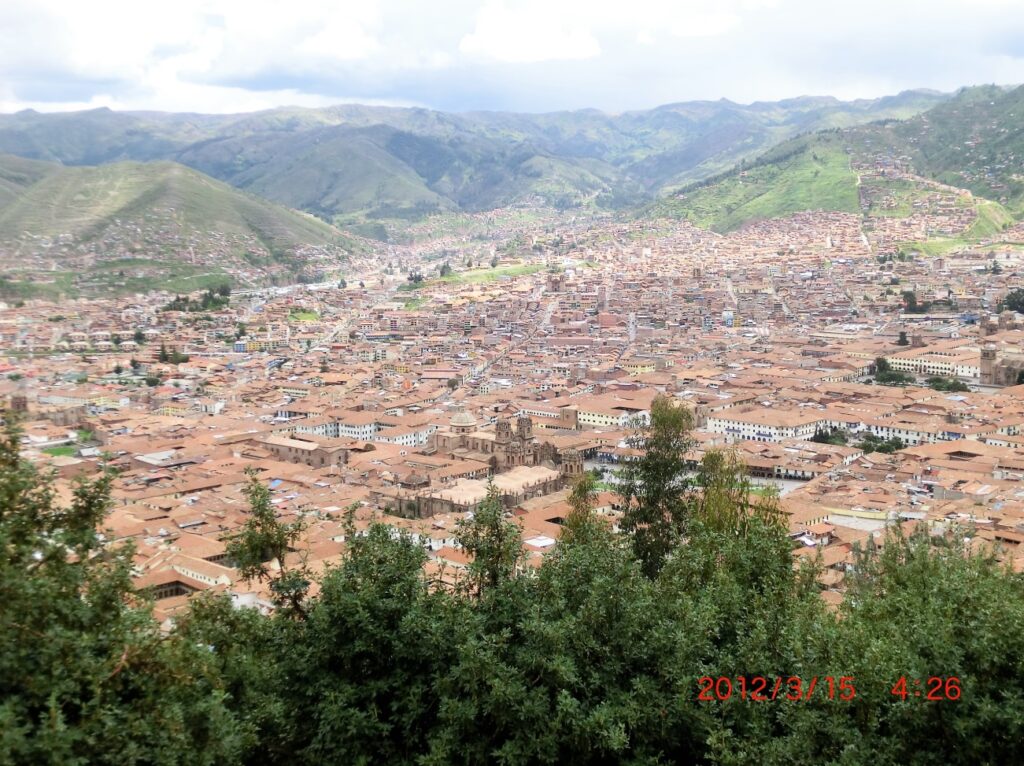

インカの首都クスコと高山病

ペルーのクスコ市街は1983年に文化遺産として登録

旅の8日目、リマを発ってクスコ空港に降り立ったとき、いきなり意表をつかれた気がした。初めて高山病の洗礼を受けたのだ。出口に向かう下り坂のコンコースでたちまち息苦しくなり、足が地につかぬ不安定な蛇行歩行になった。そこは富士山頂より高い標高3400mの高山都市なのだ。出口付近には、旅行者のために救急酸素吸入器が常備されている。覚束ない足取りでバスに辿り着き、一服を試みたがライターが着火しない。とにかく空気が薄いのだ。ゆっくりと前を歩く現地添乗員に従ってクスコ市街を見学したが、歩くのがやっとの思いだった。

十二角石が組み込まれた見事なインカ石壁は幸いにもスペインによる破壊を免れ、インカ技術の土台の上に征服者の建造物が築かれていた。巨石を自在に操るインカ文明のサクサイワマン遺跡の丘へ登るとき、歩く速度はさらに落ちた。丘を下った先にバスが先回りしてくれたので、助かった思いがした。高山病は最初に風邪に似た症状が出るそうで、胃腸を壊したり、頭痛がしたり、胸のむかつきを訴える人もいた。かくて、この日から後半の1週間は、息切れと高山病に耐える旅となった。足繁くトイレに通ったが、下水道が未整備のせいで、ペーパーを流せないのに困った。日本のウォシュレットの世界が恋しかった。

古代の空中都市マチュピチュ

ペルーのマチュ・ピチュの歴史保護区は1983年に複合遺産として登録

標高2200m超のマチュピチュの石段を登ったときは標高が下がって少し体調がもどった感じがしたが、断崖絶壁に造作されたインカ道では、恐怖に足が竦んだ。岩壁を削って出来た道ではなく、壁伝いに地上から石が積み上げられた幅50㎝ほどの狭い道だ。人間業とも思えない奇跡の道である。壁際に所々ロープが渡してあるが、だらりと下がって心もとないこと夥しい。通行止めの崖っ淵で前方を見やると、完全に直立した岩壁に沿って尚も道が続いている。アマゾンに続く道なのだ。そのインカ道の1カ所が途切れており、その上に長さ10mほどの板が渡してある。この道を通って敵が攻めてきた場合、その板を谷底に落として敵の侵入を防ぐのだ。板が落ちて行くさまを思い浮べただけで、高所恐怖症気味の亭主は眩暈がした。ここで撮ってもらった写真を見ると、連れが笑顔なのに対し亭主のほうは引きつった顔で蹲(うずくま)っている。

「ここを歩いて行ったことがありますよ」

現地添乗員氏がさりげなく言った。以前は通行可能だったそうだが、通行禁止になっていたことを僕は感謝した。仮に通行許可が下りたとしても、竦み上がった足では1歩も身動きできなかったにちがいない。マチュピチュの棚田を悠然と歩くリャマの雄姿に尊敬の念を覚えたほどだ

淡水湖標高世界一チチカカ湖

水面の標高が世界一高いチチカカ湖へ向かうバス移動の途中、標高4300mの最高地点アヤヤ峠で下車。地元の愛らしい少年と肩を並べて映った写真では連れに負けじと、なんとか笑顔をつくった。初体験の高山病に折り合いをつけながら、碧空の下に遠く万年雪を被ったアンデス山脈を望みつつ、4000m超のアンデス高原地帯を走破する旅は、ずっと天上界を浮遊しているような感じだった。血の巡りが落ちて意識が薄れ、ぼんやりしていたせいなのだろう。

チチカカ湖畔に到着すると、遊覧船が待っていた。高所に滅法強い連れも、標高が世界で最も高いチチカカ湖でついに体調を崩した。湖上に出ると、遮るものが一切ないので風が滅法強い。その冷たい風が意識を覚醒させてくれたのか、連れも少し元気を取り戻したようだ。湖上には葦で作られた浮島トトラが、その日は46個浮かんでいるそうだ。数が変動するのは、例えば長男が独立する際に実家の一部を切り離すからだそうだ。離婚すれば島の数が増えるということか。一行はトトラのひとつに上陸した。

住民の蛋白源は湖に棲む淡水魚。小物の土産品を観光客に売って生活費を稼ぐとのこと。これまた葦で建造された手漕ぎの2階建て観光船も重要な収入源だ。8名が乗り込んだ葦船を2人の若者が力漕したが、向かい風のため2人の消耗度激しく、数十m先の対岸のトトラに到着したときには疲労困憊の態だった。乗客全員がチップを差し出したのは、人間感情の自然な発露であったろう。

トトラに上陸した一行がそれぞれ土産を買い終えると、今度は民族衣装を着せられて記念写真撮影だ。帰国後に出来上がった写真を見ると、2人とも妙に似合っている。おそらく1週間も住めば、現地人化することだろう。言葉こそ違え、違和感が少なく親近感を覚えるのだ。急いで人類史を眺めてみると、アフリカ大陸に誕生した人類はユーラシア大陸に進出すると、地球上に生活圏を拡大した。東進した一団はインド、中国を経て大陸東端に達した。そこから北上した一団は氷結したベーリング海峡を渡ってアメリカ大陸に上陸、さらに新天地を求めて南下した一団は、南米大陸に定着した。他方、極東アジアから舟で太平洋を横断した人々もいたはずだ。エクアドルで発掘された古代土器が縄文土器と酷似しているのはなぜか。日本列島の縄文人が南米西岸に漂着した可能性がある。復元された古代の筏が大洋航海に耐えられることを、「コンチキ号」は証明した。アンデスの人々と日本列島の住民とは、遠い過去に文化の伝播で結ばれていた可能性があるのだ。