大久保登喜子/文・写真

ヴィシェグラード(ボスニア・ヘルツェゴビナ)

2025年6月7日(金)

セルビアからボスニア・ヘルツェゴビナへ

6月のバルカンの旅には常に西洋菩提樹(リンデンバウム)の花の芳香が漂っていた。旅の初日、セルビアの首都ベオグラードのホテルに泊まり、翌朝窓を開けると、ひんやりとした朝の空気に西洋菩提樹の花の香りが混じり込んでいて、爽やかだった。

菩提樹の香の忍び入る朝の窓(朱鷺)

と一句。

今日の目的地はボスニア・ヘルツェゴビナのヴィシェグラードを経て、首都サラエボである。羽田を発ち、ベオグラードに着いた日の翌朝、すなわち2日目の朝、わが一行のバスはベオグラードからセルビア国内を南下してヴィシェグラードへ向かった。なだらかな丘陵、田園地帯が続き、赤い屋根の家並みが広がっている。ヴィシェグラードの町はセルビアとボスニア・ヘルツゴビナの国境に近い。国境の検問所を越えるのにかかった時間は30分ぐらいだったろう。ホテルを出て4時間後にはドリナ川畔のヴィシェグラードに到着していた。

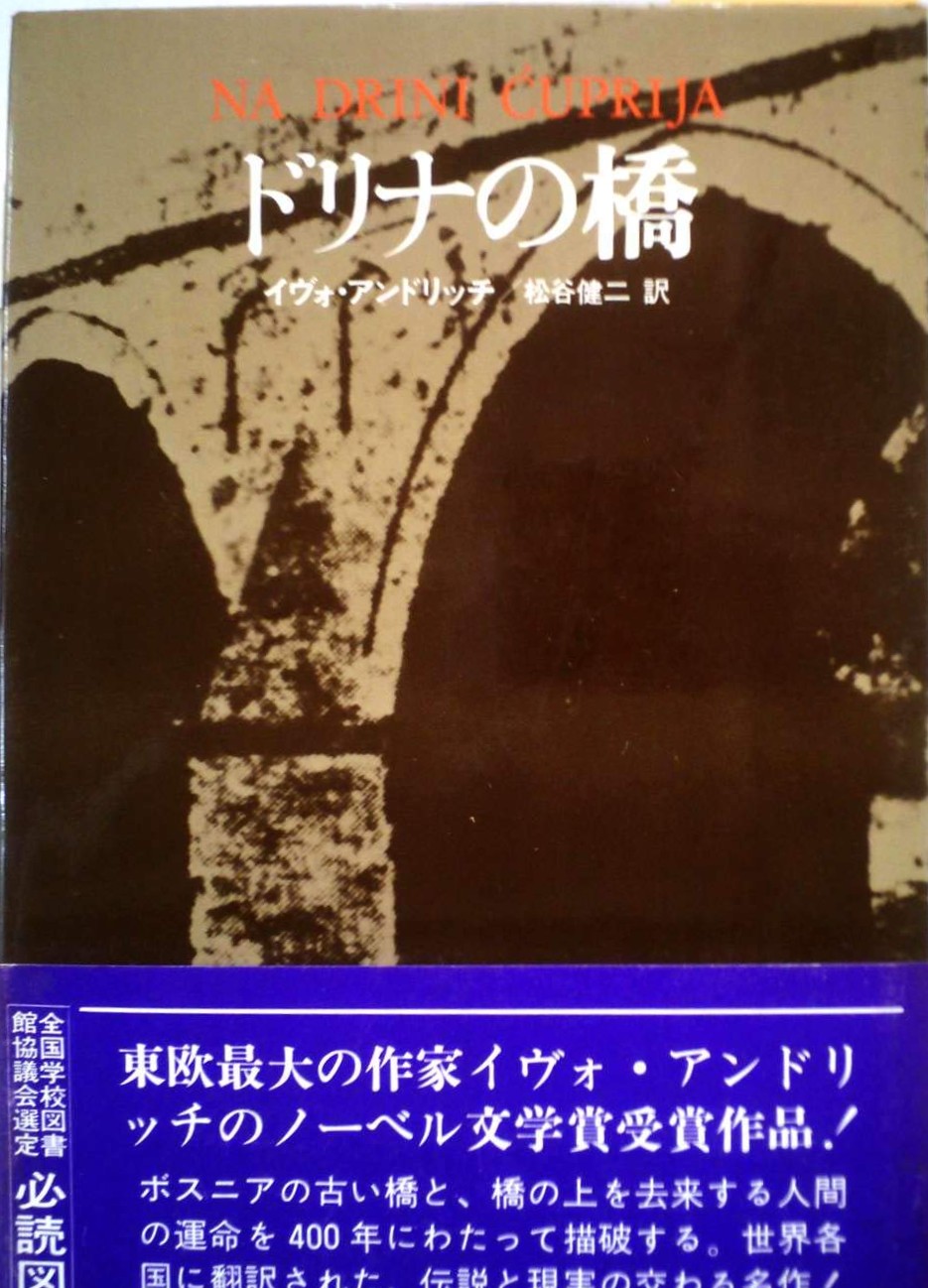

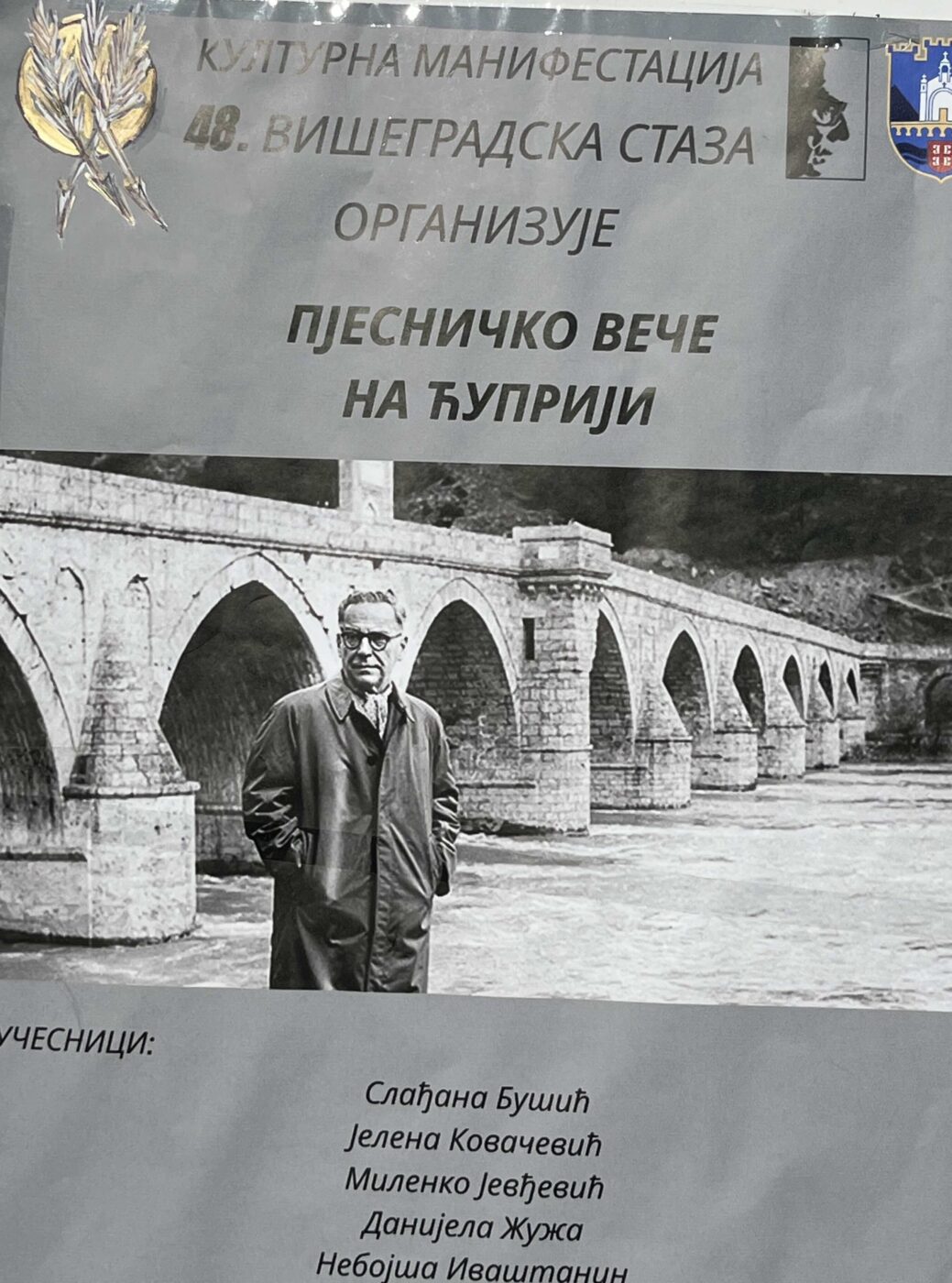

手元に「ドリナの橋」という本がある。かつてのユーゴスラビア(今はボスニア・ヘルツェゴビナ)の作家イヴォ・アンドリッチの作品(松谷健二訳・恒文社刊)で、日本では1966年に初版発行されたがすでに絶版になっている。地元の図書館にも蔵書がなく、古書店で手に入れた。アンドリッチが「ドリナの橋」を書いたのは第二次世界大戦終焉の1945年。1961年にこの作品でノーベル文学賞を受賞した。2007年にユネスコの世界遺産に登録されたドリナの橋(メフメット・パシャ・ソコロヴィッチ橋)をめぐる400年にわたる大河小説である。アンドリッチがこの作品を書いたときは、当然ながら、橋が世界遺産に登録され、観光客を集めるようになるなどとは夢にも思わなかっただろう。ヴィシェグラードで少年時代を過ごしたアンドリッチはその後外交官としてヨーロッパ各地に滞在し、外交官を退いてから知識を著作に活かし、作家活動に入った。作品は旧ユーゴスラビア文学の最高峰と言われる。

『ドリナの橋』はどのような作品か

小説『ドリナの橋』は「ドリナの流れは、そのほとんどが、峨々(がが)たる山なみの間を縫って走っている」という書き出しで始まる。

ヴィシェグラードはそのドリナの橋の周辺に広がる町。16世紀後半にこの石の橋の建設を命じたトルコの宰相メフメット・パシャ・ソコロヴィッチが、ヴィシェグラードの隣のソコロヴィッチ村という川沿いの寒村出身だったというのは理解しにくい話だが、当時、オスマン帝国が支配していたボスニアでは、美しく、健康で、聡明なキリスト教徒の少年(10歳から15歳)が選び出され、強制的に首都イスタンブールに送られる「デヴシルメ」という少年徴用制度があった。

そこで回教徒としての訓練、教育を受ける。身分は奴隷だが、さまざまな特権を与えられ、優秀ならば役人に取り立てられ、中には高級官僚に出世する人物もいた。彼らの中でも最高位に上った人物が、メフメット・パシャ・ソコロヴィッチだった。

彼は長じて3人のスルタンに仕え、さらにスルタンの娘婿になって大宰相(首相)にまで上り詰めた。少年のころ籠に入れられてドリナ川の岩だらけの危険な急流を渡し舟で渡った悪夢のような思い出から、何とかこの川に堅固な橋を架けたいと望んで、それを果たしたのである。ドリナ川は南北交通の大動脈でもあったので、道路整備は行政を進める上でも必要だったことは確かだ。オスマン帝国の威光を示すモニュメントが欲しかったのかもしれない。

建築設計はオスマン帝国最高の建築家といわれたミマール・スィナンが手がけ、5年の歳月をかけて1577年に完成した。巨大な11の白い石造りのアーチが並ぶ壮麗な橋(全長175メートル)は当時のオスマン帝国の建築技術のレベルの高さを証明している。以来5世紀近く、何度も戦火に遭って(特に第一次世界大戦、第二次世界大戦の被害は大きい)部分的に爆破されたが、その都度修復されて現在に至っている。ちなみにこの橋はミマール・スィナンの手がけた数々の建造物のなかでも、特に橋梁建築の最高傑作と言われている。

小説は橋の工事が始まった1516年から第一次世界大戦が始まった1914年までの400年にわたるヴィシェグラードの年代紀で、バルカンに暮らす人々それぞれの民族の違いが読む人に伝わってくる。当時、ヴィシェグラードには回教徒(ボシュニャク人)、キリスト教徒、セルビア人、オーストリア人などさまざまな宗教、民族の人々が暮らしていたが、小説は、基礎工事を始めたころからの彼らの暮らしを描く。トルコからきた橋梁建設の監督は、橋の破壊をもくろんだ男を串刺しの刑にして晒したりもする。橋は処刑された人の首を晒す場所でもあった。使役としてただで働かされる住民の苦難や密かな反抗のさまなども描かれている。

橋ができて便利になり、ヴィシェグラードにはますます多種、大勢の人々が集まるようになった。橋は送水に使われ、送電線、鉄道も敷設され、人々の生活も大きく変わっていく。小説に描かれたヴィシェグラード住民の日常のエピソードを読み進むうちに、日本人の私にはなかなか理解できない民族や宗教の違いによるいざこざが少し見えてくる。われわれには縁遠いと思われる地方の生活や人々の心情がどこか身近なものに感じられる。

バルカン半島に関する旅行記や歴史書、解説書を読んでも伝わらなかったもどかしさがほんの少しだが解消した。ヴィシェグラードの「ドリナの橋」をこの目で見たことで、小説「ドリナの橋」を読むきっかけとなったことに感謝する。

物語は第一次世界大戦が始まって、橋が爆破されるところで終わる。

その後も、バルカンの民族紛争は火を吹き、ドリナの橋は破壊されては修復されての繰り返しで、さまざまな苦難とともにあった。ほんの30数年前、1992年にはボスニア・ヘルツェゴビナのユーゴスラビアからの独立をめぐって、血なまぐさいニュースが世界に流れた。3000人以上の住人が殺された「ヴィシェグラードの大虐殺」※ はこの橋が舞台である。死体は無造作に橋から川に投げ込まれたという。

※ボスニア・ヘルツェゴビナ戦争時における、スルプスカ共和国の警察と軍隊によるヴィシェグラード市のボシュニャク人の民間人に対して行われた大量殺戮行為

ここまでがドリナ川とそこに架かる橋の由来である。

ヴィシェグラードを実際に訪問した印象

ヴィシェグラードの町は世界遺産のドリナの橋を中心に広がっている。周囲を山なみに囲まれた盆地である。橋から見上げると家々が崖っぷちの斜面に建っているような感じがする。正教のメグダン・プロヴォスラヴナ教会の白い塔が崖の中腹に見える。

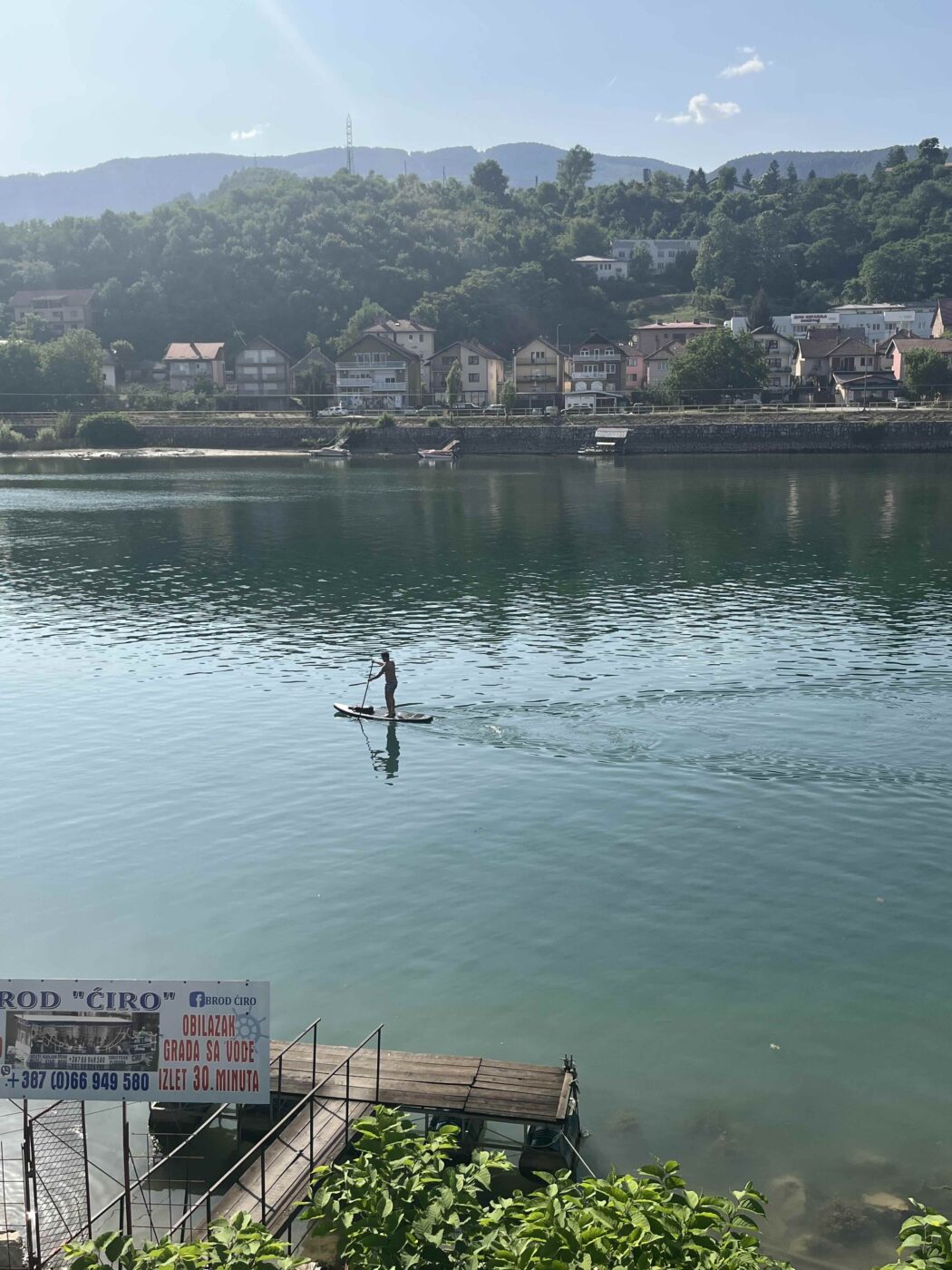

川辺を歩くと、ドリナ川の水は山なみを映して緑色に近く、6月とはいえ真夏の日差しの中でカヌーや屋形船で遊んでいる人々が見える。彼らは観光客ではなく、住人なのだろう、男が上半身裸でくつろいでいる。ボスニア・ヘルツェゴビナという国名は、聞いただけで緊張感や危機感が胸をよぎるが、目の前のヴィシェグラードは我ら旅人の目にはのんびりした平和な田舎町に映った。

青山を映し修羅込め夏の川(朱鷺)

橋がユネスコの世界遺産に登録されて以来、観光客が増えた。橋のたもとには観光バスが2、3台停車していたが、観光的な見どころがそんなにある訳ではなく、ざっと2~3時間もあれば町中を見て回れる。私たちは行かなかったが、町から12キロほど離れたセルビア国境近くに14世紀に建てられたドブルン修道院がある。

川辺のレストラン「マンディッチ」でのランチはバルカンらしいフェタチーズをたっぷりかけたショプスカサラダが新鮮だった。メインディッシュは田舎風チキンのグリルと郷土料理の揚げチーズ。揚げチーズはこのあたりではよく食べるらしい。

ドリナ川の中洲の端にボスニア・ヘルツェゴビナ出身の映画監督エミール・クストリッツァが手がけた、映画のセットのような街「アンドリッチ・グラード」がテーマパークになっていて、映画館、カフェなどもあり、ちょっとした見どころである。

夕方、橋のたもとに民族衣装に正装した若い一群が列を作っていた。公式行事があってセルビアの首相が来訪するので、歓迎パレードがあるという。美しくメイクをした女性に年齢を聞くと「16歳」という。まだ少女である。晴着姿にカメラを向けるとみな嬉しそうに応じてくれた。ドリナの橋のたもとは行列と歓迎用の小旗(セルビア国旗)を持った人たちで徐々にいっぱいになっていく。首相の車列が着いたら道路の渋滞は必至……、わが一行を乗せたバスはそそくさとドリナの橋のたもとを去り、今夜の宿泊地の首都サラエボに向かった。ヴィシェグラードはベオグラードとサラエボを結ぶ交通の要所なのである。