Saito Shigeta Award Vol.3

第3回斎藤茂太賞

第3回斎藤茂太賞授賞式開催

一般社団法人日本旅行作家協会(会長/下重暁子・会員数約210人)は、創立会長の故・斎藤茂太氏(作家・精神科医)の功績をたたえ、またその志を引き継ぐため、氏の生誕100年、没後10年にあたる2016年、旅にかかわる優れた著作を表彰する「斎藤茂太賞」を創設しました。

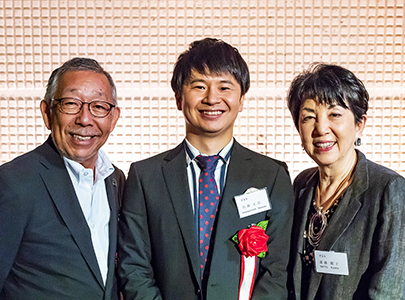

第3回の今年は、2017年に出版された紀行・旅行記、旅に関するエッセイ及びノンフィクション作品を対象とし、会員による数次の選考を経て、去る2018年5月25日、下重暁子(作家)、椎名誠(作家)、芦原伸(紀行作家・SINRA統括編集長)、種村国夫(イラストレーター・エッセイスト)の4氏によって最終選考が行われ、受賞作が決定しました。著者の若林正恭氏が著名な芸能人ということもあって、受賞決定時から大きな話題となり、7月26日(木)に日本プレスセンター内のレストランアラスカにて行われた授賞式には、大勢のマスコミも取材に詰めかけ、賑々しく若林氏の受賞を祝いました。(写真:戸川覚)

斎藤茂太賞の正賞は賞状とクリスタルの盾、賞金30万円、そのほか副賞として太平洋フェリー株式会社よりフェリーペア乗船券が贈られました。また、サントリーホールディングス(株)、(株)ウッドワン、(株)ヤマサORM、(株)毎日コムネット、(株)ワールド航空サービス、協和海外旅行(株)に協賛いただきました。心より感謝いたします。

第3回斎藤茂太賞受賞作

表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬

若林正恭:著(KADOKAWA)

前作『社会人大学人見知り学部 卒業見込』で吐き出した社会への違和感、悩みは普遍的なものだと思っていたが、「あれ? これって人がつくったシステム上の悩みに過ぎなかったのか?」と、気づいてしまった著者。「俺が競争したいわけじゃなかった! 競争しなきゃ生きていけないシステムだった!」 新しい発見に意識がいったところで、「別のシステムで生きる人々を見てみたい」

その思いに駆られ、3泊5日でキューバを訪れたのは、2年前のこと。

はたしてキューバはどうこたえてくれたのか。単なる旅エッセイでは終わらない。はじける若林節にぐいぐい引き込まれる。

第3回斎藤茂太賞最終候補作

『バッタを倒しにアフリカへ』前野ウルド浩太郎(光文社新書)

『歴史街道をゆく』上原善広カナダ(文芸春秋)

『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』若林正恭(KADOKAWA)

選評

下重 暁子

作家

日本旅行作家協会会長

ピュアな視点、ものの考え方を高く評価

最終選考に残った3作品のうち、『カナダ歴史街道をゆく』は、丁寧な取材に裏付けされた豊かな広がりを見せる作品ではあるが、その「物語性」に今ひとつ深みが足りなかった。

残った『バッタを倒しにアフリカへ』(以下A)と『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』(以下B)で賞を争うことになったが、当初は意見が二つに分かれた。面白さという点でいえばAが群を抜いている。しかし、すでに複数の賞を受賞し、評価が固まっていることなどが逆にマイナス要素となった。

本賞の目的の一つは「新しい書き手を発掘する」ことでもある。航空券の予約サイトで見つけた、たった一席の空席。一人キューバに旅立った3泊5日の弾丸旅行をつづる本書Bは、そのピュアな視点、ものの考え方も高評価の対象となった。思わず椎名委員から「純文学」という言葉が飛び出したほどの新鮮さとその将来性を重視した結果、今回はBを選ぶこととなった。お笑いの世界でも大活躍の著者が、文筆家としてさらに飛躍することを期待したい。(談)

大岡 玲

作家

東京経済大学教授

旅先で思いがけなく思索する経過がいい

旅をテーマにした話は分類すると多岐にわたる。豪華クルーズ船で3カ月もかけて世界中をまわる裕福な船旅などは、世界でいちばん贅沢な旅だろうといわれているが、その一方で、働きながら旅費を稼ぎ、自転車で、さまざまに思いがけない出来事と出会い、それらを克服しながら帰国してくる、という対照的な旅もある。

本賞はそれらに分類していくのも苦労するようなたくさんの作品群があつまってくるから、同一視点の上に立って選考するのはなかなか難しい。

とまどっているうちに早くも三回目の審査となった。『表参道のセレブ犬と…』は、若者特有のがむしゃらな唐突さをむき出しにして、自分でその思いの向かうところをよく見定められないうちに、突撃のようにして一人で旅立ってしまう。まさに旅の原点だろう。本人が思いがけないようなことで深く思索する経過がなかなかいい。

芦原 伸

紀行作家

元「SINRA」編集長

日本旅行作家協会専務理事

旅先で「命の使い方」を考える。感性が跳びはね、輝いている

『カナダ歴史街道をゆく』(上原善広著)は、建国150年のカナダの歴史を検証してみたい、という筆者が2015年から延べ2年、実質6カ月かけて東西南北約1万キロを旅した壮大な記録である。プリンス・エドワード島から旅ははじまり、フランス語圏のケベック、トロントからは大陸横断鉄道に乗り、ロッキーを越えてバンクーバーへ、さらに北上して北極海へという壮大なカナダ縦横の旅だ。そこで筆者は自転車を主に使い、安宿に泊まり、地元の人々と交流する。旅の臨場感にあふれ、役に立つグルメ情報もあり、一気に読ませてくれたが、残念ながら、歴史考察という本来のテーマに説得力が乏しい感があった。おそらくこれは全カナダを網羅しようとしたことに起因しているのではないか。歴史は「縦軸」である。しかし、本書は空間という「横軸」を求めるあまり、縦軸に関しては手薄となった。たとえばルイ・リエルなどは時代によりその評価や価値が変わってきており、それを紐解くにはフランス人の来訪から先住民族との混血国家とでもいうべきメティスの世界へ遡ることが必要だ。本書でもリエルには触れているが、ただ解説に終わっており、その深淵に横たわる時代の匂いまで嗅ぎつけてほしかった。

『バッタを倒しにアフリカへ』(前野 ウルド 浩太郎著)は、文句なく面白かった。変わった人である。とにかく「バッタに食べられたいというのが人生の夢」というのだから。

バッタ研究で博士号を取得した筆者が西アフリカのモーリタニアの研究所に2年間滞在する。バッタ発生の情報をかぎつけると、瞬時のうちにクルマを走らせ東西南北、近隣諸国へも飛んでゆく。モーリタニアという地の果ての、砂漠の国でも、われ先にと研究発表を急ぐライバルたちとの競争があるのだ、などということは本書を読んではじめて知った。研究とは何をするかの現地活動は本書を読んでいただくとして、次から次への奇想天外の展開に、ひとりほくそ笑み、あるいはバカ笑いしながら一気読みし、あとは何だがジーンと、ほのぼのとした人生の余韻を感じた。今回の3作のなかでは他の2作品とは文芸作品という意味では大きく水をあけた、と思った。

紀行文の原点ともいうべき「旅の感動を書く」という視点からすれば『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』(若林正恭著)は、新鮮な若い感性に満ちた作品だった。多忙な芸能生活から抜け出し、わずか3泊5日、単身憧れのキューバへ。休暇が決まったのは間際だったので、航空券はたったの一席しか残っておらず、ホテルもキャンセルの1室だけ。日本からはるか離れたキューバと、喫茶店でのスマホで結ばれた「奇跡」に著者は驚く。「何者かにキューバに行け」と言われているような気がした。

憧れのキューバ、革命博物館ではゲバラ、カストロの「命の使い方」を想像する。現代社会では健康第一、なるべく長生きしたいのが夢だが、彼らの生き方はまったく違った。筆者はそこで「命を使いたい」と決意する。キューバではモノの考え方、価値観が日本とはまるで異なる。ここでは人を勝ち組、負け組などと差別しない。野良犬さえも気高く生きている。この国ではみなが自由だからだ。

正直に言えば、本書は紀行文としては未熟であり、完成されていない。ただし、鋭い感性が跳びはね、輝いている。音楽でいえばピアノ練習曲だろうか、初心に帰るような純な響き。その旅心を応援したい気持ちが評者の一致した意見であった。

種村 国夫

イラストレーター

クルーズ画伯

日本旅行作家協会常任理事

過去の受賞作品および授賞式のもようはこちら

第9回(2023年に出版された書籍)

アイヌの時空を旅する 奪われぬ魂

小坂洋右:著(藤原書店)

第8回(2022年に出版された書籍)

トゥアレグ 自由への帰路

デコート豊崎アリサ:著(イースト・プレス)

第7回(2021年に出版された書籍)

ホームレス女子大生 川を下る inミシシッピ川

佐藤ジョアナ玲子:著(報知新聞社)

第6回(2020年に出版された書籍)

冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ

山本高樹:著(雷鳥社)

第5回(2019年年に出版された書籍)

旅の断片

若菜晃子:著(アノニマ・スタジオ/KYC中央出版)

第4回(2018年に出版された書籍)

おでかけは最高のリハビリ!

要介護5の母とウィーンを旅する

たかはたゆきこ:著(雷鳥社)

第3回(2017年に出版された書籍)

表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬

若林正恭:著(KADOKAWA)

第2回(2016年に出版された書籍)

地図マニア 空想の旅

今尾 恵介:著(集英社インターナショナル)

第1回(2015年に出版された書籍)

菌世界紀行――誰も知らないきのこを追って

星野 保:著(岩波書店)