Saitou Shigeta Travel Literature Award Vol.10

第10回斎藤茂太 旅の文学賞決定

第10回斎藤茂太 旅の文学賞決定

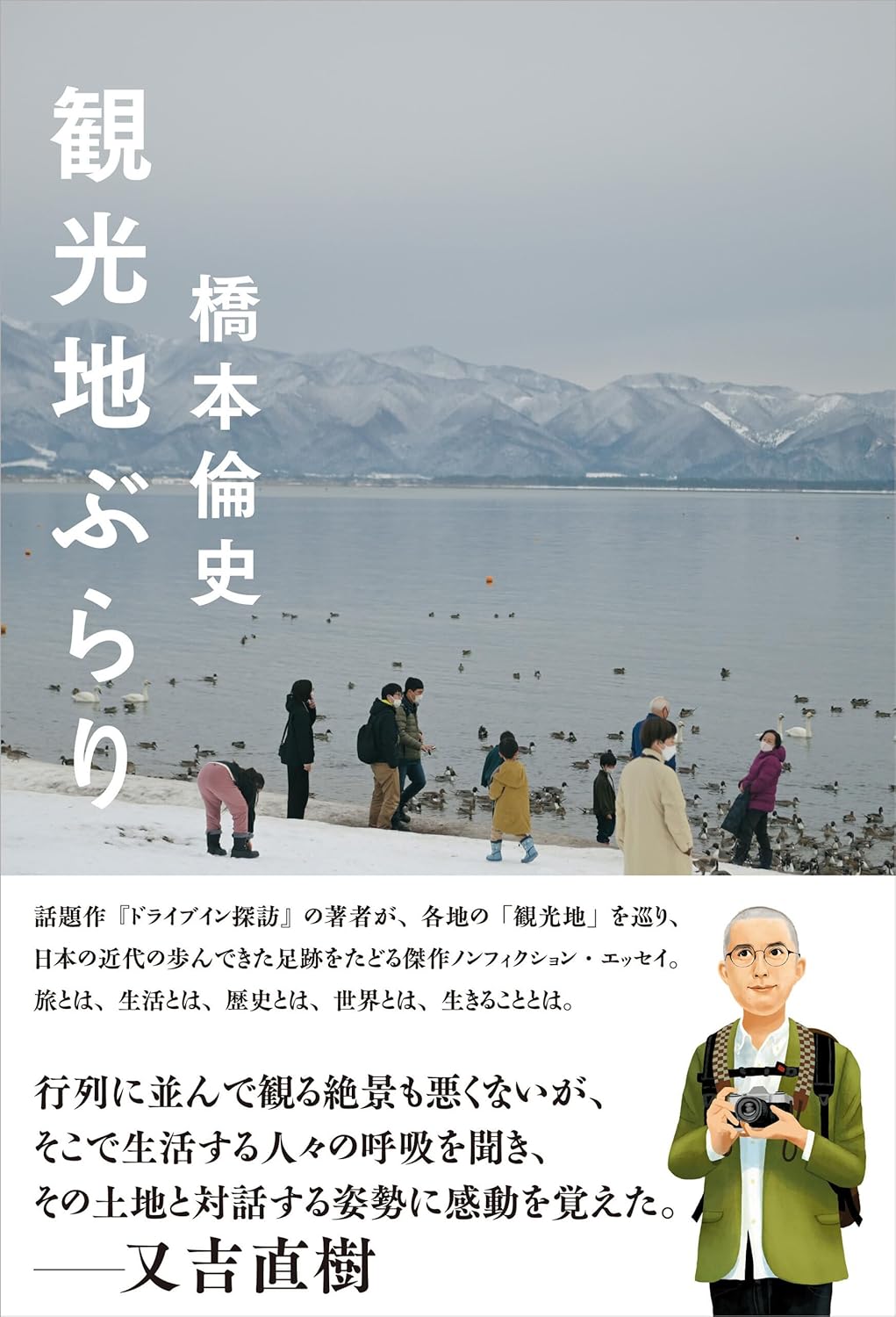

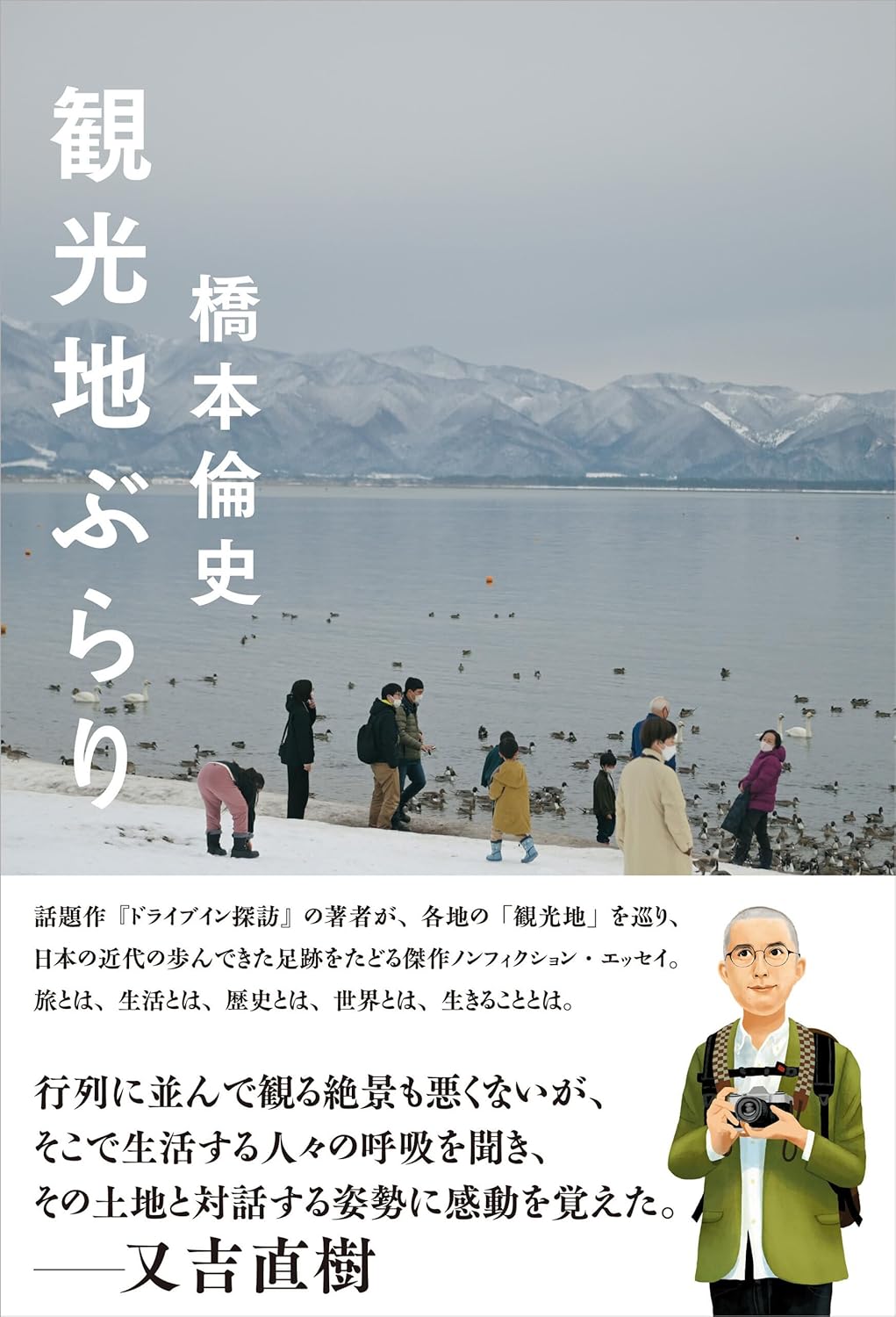

一般社団法人 日本旅行作家協会(下重暁子会長、会員数168人)は、第10回「斎藤茂太 旅の文学賞」の選考会を2025年5月30日(金)にライオン銀座七丁目店で開催し、下重暁子、椎名誠、大岡玲、芦原伸の4名の最終選考委員により最終候補作3作品から、第10回受賞作に『観光地ぶらり』橋本倫史(太田出版)を選出いたしました。

「斎藤茂太 旅の文学賞」は、長年にわたり世界と日本の旅行文化の発展に貢献した当協会創立会長の故・斎藤茂太氏の功績をたたえ、その志を引き継ぐために2016年に「斎藤茂太賞」として創設されたもので、節目となる第10回目を迎える本年より、賞の名称を「斎藤茂太 旅の文学賞」へと改称。2024年に発表された紀行文、エッセイ、ノンフィクションのジャンルから旅にかかわる優れた著作を表彰するものです。

第10回斎藤茂太 旅の文学賞受賞作

観光地ぶらり

橋本倫史(太田出版)

話題作『ドライブイン探訪』の著者が、各地の「観光地」を巡り、日本の近代の歩んできた足跡をたどる傑作ノンフィクション・エッセイ。旅とは、生活とは、歴史とは、世界とは、生きることとは。

著者プロフィール

1982年広島県東広島市生まれ。物書き。著書に『ドライブイン探訪』(ちくま文庫)、『市場界隈那覇市第一牧志公設市場界隈の人々』、『東京の古本屋』、『そして市場は続く-那覇の小さな街をたずねて』(本の雑誌社)、『水納島再訪』(講談社)。最新刊『観光地ぶらり』。琉球新報にて「まちぐゎーひと巡り」(第4金曜掲載)、JTAの機内誌『Coralway』で「家族の店」を連載中。

第10回斎藤茂太 旅の文学賞最終候補作

『テヘランのすてきな女』(晶文社)

『インド工科大学マミ先生の ノープロブレムじゃないインド体験記』山田真美(笠間書院)

『観光地ぶらり』橋本倫史(太田出版)

第7回旅の良書

昨年に続き斎藤茂太賞受賞作以外の10の優れた作品を「第7回旅の良書」に選定、授賞式の最後に発表しました。

選評(見出しはいずれも受賞作への評価)

下重 暁子

作家

日本旅行作家協会会長

受賞作は旅の本質を追い求めていて

ひねりもきいている

今回から「斎藤茂太 旅の文学賞」と名前が変わった。それに伴って賞の性格もはっきりしたと思う。本の文学性がより強く問われる。

『観光地ぶらり』が選ばれたのは、題名の平凡さは兎も角、作者のものの考え方感じかたがひしひしと伝わってきたからだ。観光地なのにその旅は作者だけのものになった。なぜか? 売りに出された旅ではなく、土地の人の暮らしを邪魔せずそっと眺めて通り過ぎる。心からの懐かしさを込めてー。

さりげなさの中に想いがこもっている文章が好きだ。インド体験記と『テヘランのすてきな女』はある意味で似ている。対象に向かう熱量の強さだ。直に感情がぶつけられるので、そのぶん客観性に欠ける。自分の中で言葉をもう一度転がしてみて欲しい。もう一つ、女性問題を描くにはもっと勉強が必要だ。それが深さをうむ。熱量の強さでは無い深さを。

作家の井上ひさしさんが言っている。

難しいことをやさしく、やさしいことを深くとー

椎名 誠

作家

日本旅行作家協会副会長

旅するヒトはここまでひりひりとその地の深淵に触れていくのか、

という厳しさに触れてここちよかった。

インドとテヘランの探訪記は著者が女性であり、なんとなく気配の似ている著者のイラストを多用している。その近似性がちょっと不思議な力を発揮しているように思った。もとよりどういう力なのか選考会で論議しないとわからなかったのだが。どの作品も興味深く、面白く読んだ。

『インド体験記』のインドはこれまで数多くの人にさまざまに書かれてきた謎の多い国だ。謎はそのまま「旅する魅力」にもつながっていく。旅人にはインド派とアフリカ派がいて、旅する国としては中毒にも似た反復性がある、と選考会の席で一人の委員が話していたが、確かにそのとおり。本書も「インド愛」に満ちた視点とその分析によって追求されていく。相変わらずたちはだかるカースト制のどうにもならない硬直したような宿命。かわらない深刻な貧困問題、気の遠くなるようなハイテクノロジーとの矛盾するような確執。なにごともそれらを逞しく呑み込んでいく不思議大国の震えるような軋み。これを瞥見するだけまだまだ深刻でいびつなもどかしさを、このたびも本書から痛感した。

『テヘランのすてきな女』の筆者は「謎とき』をあからさまにして取材と解明に挑む。話を聞く相手にわかりやすい疑問をぶつけ、ときにいきどおり、ときに感嘆し、疑問をいだき、納得し、追求し考える。ありのままの興味がわかりやすく、積み重なっていく疑問も興味も言ってみれは旅の醍醐味なんだな、と理解していく。けれど宗教から派生しているらしい女性差別の大問題についてはとおりいっぺんの疑問と解釈でつき進んでいってしまっているようなもの足りなさもある。

興味をもったことがらにはとにかく体当たりのようにしてぶつかっていき、解釈しようとする視線と姿勢はそれなりにカタルシスを生んでいく。それでも全般に「軽い」感じがするのは期待がつよすぎたからだろうか。

『観光地ぶらり』は読む人によって理解と解釈がわかれたようだった。前二作とはあきらかに質感がちがっていて全体に戸惑うような気配があったのは否めない。

インドもテヘランも外国人から見れば謎の国であるように、日本という国もまたヨソの国から見ると謎の国なのだ、ということをはからずも本書が解明しているような気がして、たいへんに興味深かった。

「旅人」である筆者はとりあげた土地について「土とのまぐあいみたいなもの」に触れ、それぞれ思うところを語っていく。修行僧のようなこの思索は思いがけず幅と奥行きのあるもので、いいかげんにとおりすぎていくことはできないような森閑とした深さがあり、思わず居ずまいをただしてしまう力をもっている。

思索的である。旅するヒトはここまでひりひりとその地の深淵に触れていくのか、という厳しさに触れてここちよかった。

おそらくそれらはこの人の「芸風」というべきものなのだろうが、斉藤茂太文学賞として厳粛にあらたに踏み出す第一回の受賞作品としては実にふさわしいような気がした。

大岡 玲

作家

東京経済大学教授

なにやらゆるい観光地ガイド風の印象を与えるタイトルとは、

まったく裏腹なずっしりとした重みをもつ作品だ。

旅にはさまざまな魅力があるが、未知の人に出会い意気投合する、というのもそのひとつである。金井真紀氏の『テヘランのすてきな女』は、その魅力をある意味逆手に取って、イランのさまざまな女性に会いにいってインタビューすること自体を旅の目的にした作品だ。金井さんの文章は軽やかでくだけた文体の中に共感性の熱いマグマが感じられる独特のもので、今回の作ではそれが一段と強く刻印されている。イランという国家のこの半世紀に及ぶ状況にはげしく翻弄されながら、それでも辛抱強く、時に豪快に生きている活き活きした女性たちの姿を、熱気と共感をもって描く著者の姿勢に、読んでいてこちらも共感と感動がこみあげる瞬間が何度もあった。

同様に、山田真美氏の『ノープロブレムじゃないインド体験記』にも、人と会う、それもたまげるような人々と出会うスリルと面白さ、愉快さが満ちている。この作品にみなぎるものも、人間存在への尽きぬ興味と愛情だ。それは時に「驚愕」とか「呆然」であったりするのだが、著者は決してへこたれることなく、インドでの暮らしを楽しむ。もちろん、インドにはカースト制度が現代においても生きており、その四つの基本階級はさらにジャーティという細分化された身分・職業集団に分かれる。それはしばしば差別や分断をはらみ、そこからレイプや自殺、名誉殺人といった「暗部」が生じる。著者は現地の大学教員として、そうした悲劇に翻弄される若者たちを見て、心から憂える。そんな、あらゆる意味で「ノープロブレムじゃない」インドへの、山田氏の濃厚な愛情が読み手の心を打つ。

今回の候補作中で、もっともすんなり「旅の本」という印象を受けたのは、橋本倫史氏の『観光地ぶらり』だ。なにやらゆるい観光地ガイド風の印象を与えるタイトルとは、まったく裏腹なずっしりとした重みをもつ作品だ。プロローグで、まずそのことが読み手に告知される。著者は、そう遠くない時代のかつての日本人にとって、「自分が生活する範囲を越えて旅に出ること」が決して簡単ではなかった事実を指摘し、現代の「人の移動が当たり前になった時代」と対比する。そして、そんな現代においては、休日に「昔ながらの商店街」を訪ねて居酒屋でビールを飲む行為にも、「観光的な視点が含まれる」と言う。「もはや誰もが観光客であることから逃れられない」のである。

この視点のもと、著者は道後温泉や竹富島、羅臼、五島列島などなどの「観光地」を経巡り、そこが観光地となった歴史を含め、現在の時間軸と歴史の分厚い時間軸を交差させて、土地の「光」をえぐりだし、観「光」する。著者が描く歴史時間の分厚さは圧巻で、一瞬学術書と見まがうばかりだが、著者の控えめな肉体性がそれを柔らかな「光」に変換して、読み手に届けてくれる。受賞作にふさわしいと思えた。

芦原 伸

紀行作家

元「SINRA」編集長

日本旅行作家協会副会長

観光地で非日常ではなく日常を過ごすのが筆者の旅のスタイルであり、

筆者の伝えたい旅の真髄なのだろう

山田真美著『インド工科大学マミ先生のノープロブレムじゃないインド体験記』は、ある時、「あなたはインドに行くために生まれた人」と言われ、それが呪文となり、ついにはインド工科大学の教授になる、という運命の糸を辿った女性の物語だ。最初の研究課題がインドマジックということからして奇想天外である。インドではいきなりジープを盗まれ、家ではサーバントを雇うべし、と諭され、移動中運転手にはトイレは100km走らねばない、と言われるなど、日本では想像できない問題の山積みだが、それが皆ノープロブレムなのがインド流のようだ。そうした異文化体験を筆者は半分楽しみながら(本当は涙しながらかも?)素直に書いている姿勢に好感がもてた。

金井真紀著『テヘランのすてきな女』はイランに女子相撲がある!ことを知り、その実態を探りにいった体験レポート。イランは革命以来、厳粛なイスラム法を守っており、女性は黒いチャドルを頭からすっぽりと被っている。そんななかで2022年反スカーフデモが起り、数百人の死者や逮捕者が出た。筆者はそんな女性蔑視の国の真実を探るため、女性弁護士、女性の風紀警察官、コンピュータエンジニア、アーティストなど数々のイラン女性のインタビューを重ねる。また念願の女子相撲では頭にスカーフ、長袖シャツにスパッツ、その上にまわしを巻いて全身黒づくめスタイルで四股を踏む。対戦した筆者は体ごと持ち上げられてバタバタ脚をもがく。体力、腕力あるイラン女性には敵わない。文章はすなおで、平易な言葉を使いながら表現は豊かで、爽やかな読後感だ。戦争危機にあるとは思えぬほどイランが身近に思え、親日的であり、イラン人と友だちになりたくなった。

橋本倫史著『観光地ぶらり』は、「観光とは土地の光を観る」という中国の古典に基づき、その光とは何かを探しに観光地へ出向き検証するという、いささか難しい旅である。著者が選んだ旅先は道後温泉、竹富島、摩耶山、羅臼、五島列島など。道後温泉は古くからの湯治場、竹富島はディスカバージャパンに誘発されたアンノン族の島、摩耶山はかつて摩耶観光ホテルがあり、戦後の国際舞台だったところだ。いずれも過去に光が当たった観光地である。そこで筆者は二、三日を「ぶらり」と過ごし、歴史を紐解き、土地の居酒屋へ出かけてビールを飲む。タイトル通り「観光地ぶらり」だ。

この何もしない、観光地で非日常ではなく日常を過ごすのが筆者の旅のスタイルであり、筆者の伝えたい旅の真髄なのだろう。今の観光地は演出されすぎている。また旅行者は事前にスマホで情報を仕入れ、現地では情報の確認作業をしているに過ぎない。果たしてそれが観光なのだろうか?

森繁久彌の流行歌「知床旅情」から半世紀以上が過ぎさった。羅臼は昭和30年代イカ漁、オヒョウ漁の全盛期で小さな村にスナックが100店を超えたという。筆者はその繁栄のさんざめきをしのびつつ土地に残るスナックへ。そこでママさんや土地の船頭との起承転結のない昔語りがはじまる。たしかにこういう旅が思い出に残るほんものの旅なのかもしれない。本書はそういう意味で、旅というものの本質を手づかみにした好作品だといえよう。

過去の受賞作品および授賞式のもようはこちら

第10回(2024年に出版された書籍)

観光地ぶらり

橋本倫史:著(大田出版)

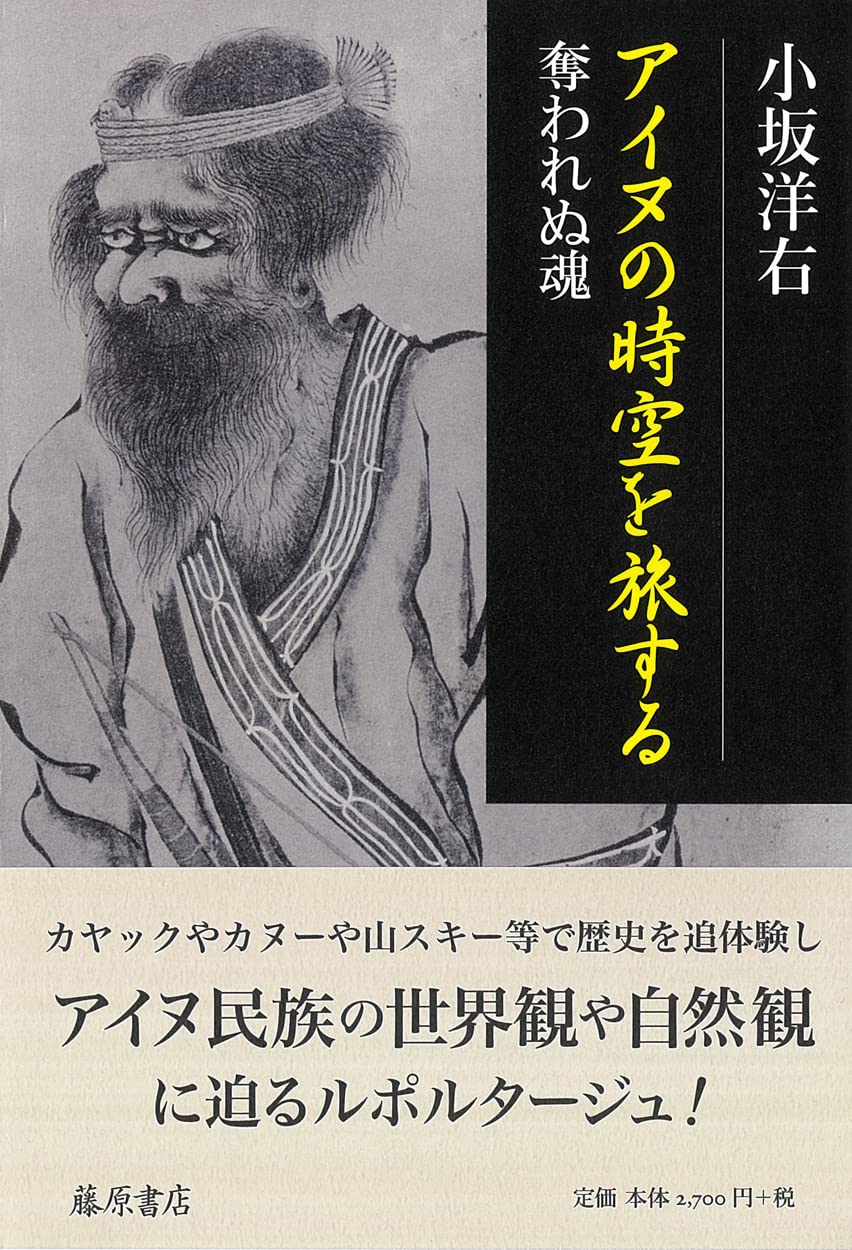

第9回(2023年に出版された書籍)

アイヌの時空を旅する 奪われぬ魂

小坂洋右:著(藤原書店)

第8回(2022年に出版された書籍)

トゥアレグ 自由への帰路

デコート豊崎アリサ:著(イースト・プレス)

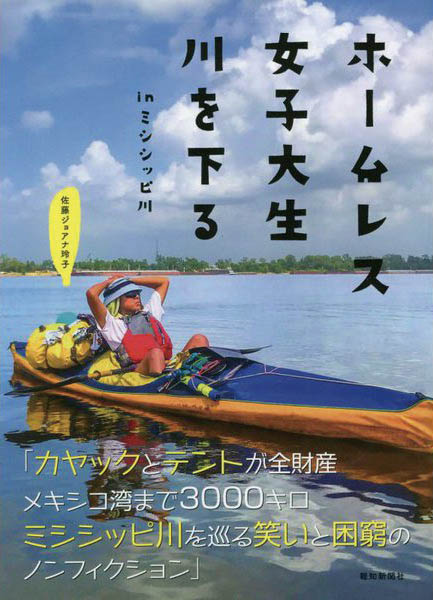

第7回(2021年に出版された書籍)

ホームレス女子大生 川を下る inミシシッピ川

佐藤ジョアナ玲子:著(報知新聞社)

第6回(2020年に出版された書籍)

冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ

山本高樹:著(雷鳥社)

第5回(2019年年に出版された書籍)

旅の断片

若菜晃子:著(アノニマ・スタジオ/KYC中央出版)

第4回(2018年に出版された書籍)

おでかけは最高のリハビリ!

要介護5の母とウィーンを旅する

たかはたゆきこ:著(雷鳥社)

第3回(2017年に出版された書籍)

表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬

若林正恭:著(KADOKAWA)

第2回(2016年に出版された書籍)

地図マニア 空想の旅

今尾 恵介:著(集英社インターナショナル)

第1回(2015年に出版された書籍)

菌世界紀行――誰も知らないきのこを追って

星野 保:著(岩波書店)