Hiromi Nakamura

科学ジャーナリスト、航空評論家、キャスター、トーク・コーディネーター

1946年2月8日、札幌市生まれ。同志社大学法学部法律学科(国際法/宇宙法)卒。月刊「航空ジャーナル」編集長を経て、1984年に航空評論家、科学ジャーナリスト、TVキャスターとして独立、現在に至る。航空、宇宙開発、先端技術、エネルギー、地球環境、メディア、国際関係、交通、旅行文化など幅広いジャンルで、執筆、講演、テレビ番組のキャスター、コメンテイター、各種イベントやシンポジウムのコーディネーターとして活動中。

東京工業大学統合研究院特任教授、東海大学総合科学技術研究所特別研究員、国の宇宙開発委員会専門委員、原子力委員会専門委員、国土地理院研究評価委員、日本原子力研究開発機構研究評価委員なども歴任。また、宇宙や地球の話を、子供たちや親子に直接語りかける「親子で学ぶサイエンススクール」を全国で開催するなど、宇宙計画への理解増進や、科学知識の普及啓蒙に積極的に取り組んでいる。

また当協会の専務理事を長く務めたほか、NPOエンジョイ・エコ・ラボラトリー理事長、NPO羽田航空宇宙科学館推進会議理事長としても活動している。

趣味は、博物学研究、ルネサンス研究、パリのパサージュ散策、読書、映画、ドライブ、スポーツ観戦。

[連絡先]〒401-0335 山梨県富士河口湖町大嵐813-6、B-204

TEL.&FAX.:0555(25)6758 E‐mail:huskywolf2157@yahoo.co.jp

おもな著書

『飛行機をめぐる冒険』(ポプラ社)、『 FLIGHT DECK OPERATIONS 空母キティホークと飛行甲板要員たち』(共著・アスキー・メディアワークス)、『YS-11世界を翔けた日本の翼』(祥伝社新書)、『YS-11 栄光の翼』(アサヒDVDブック)、『読んで愉しい旅客機の旅』(光文社新書)、『旅客機大全』(新潮文庫)、『最新 宇宙開発がよくわかる本』(中経出版)、『ブライトリング・ファイターズ』(共著・ぶんか社)、『飛行機王国アメリカ探訪』(NTT出版)、『ブラックホールは宇宙を滅ぼすか?』(翻訳・東海大学出版会)、『火星雑学ノート』(ダイヤモンド社)、『旅客機雑学ノート』(ダイヤモンド社)、『あした宇宙へ』(廣済堂出版)、『衛星情報が世界を変えた』(共著・徳間書店)、『空飛ぶ巨大技術ジャンボ』(講談社現代新書)、『ザ・チャレンジャー』(航空ジャーナル社)、『スペースシャトル』(グラフ社)、『ハレー彗星を探る!』(航空ジャーナル社)他

PORTRAIT

雑誌の取材で、PACO Studioのカメラマン、高橋和幸さんにポートレートを撮っていただいた。

(Photos by Kazuyuki TAKAHASHI / PACO)

最近の活動 2023年JAN.~DEC.

WRITING

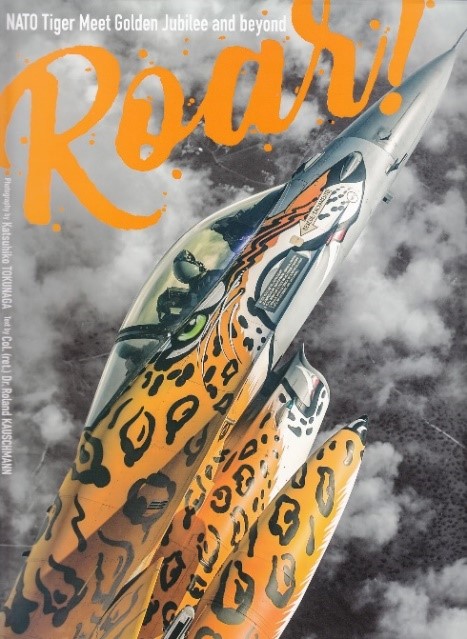

『Roar ! 』 <NATO Tiger Meet Golden Jubilee and beyond>

(Photography by Katsuhiko TOKUNAGA, Text by Col.(ret)Dr. Roland KAUSCHMANN、ホビージャパン・刊、6,000円+税)

世界的に活躍する航空写真家・徳永克彦さんの写真集。毎年開催されるNATO最大の航空演習NTM(NATO Tiger Meet)を2011年から取材してきた徳永氏が、その全貌を記録した写真集だ。NTMはNATO各国の空・海軍のタイガー飛行隊が一堂に会し、熾烈な空中演習を繰り広げる一大軍事イベント。各飛行隊は、それぞれの機体にユニークなタイガー特別塗装を施して出場する。この写真集のテキストは、退役ドイツ空軍大佐ローランド・カウシュマン博士が執筆した。そのテキストの翻訳を僕が担当した。特殊な軍事用語が多く、翻訳には苦労したが、勉強にもなった。テキストが英・和文併記のこの写真集は、世界各国で発売されている。

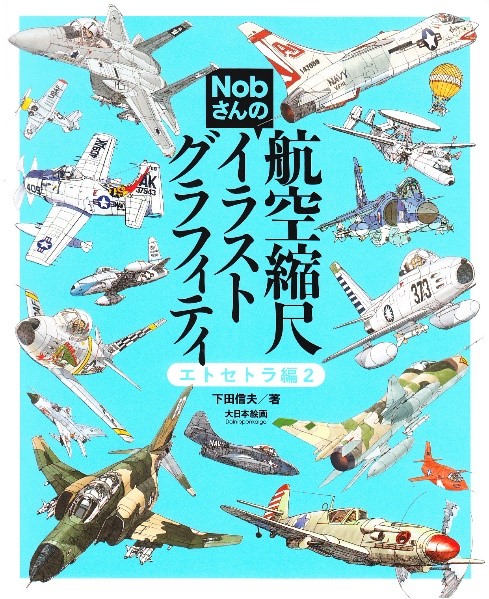

『Nobさんの航空縮尺イラストグラフィティ エトセトラ編2』(下田信夫・著、大日本絵画・刊、3,740円)

亡くなってもなお、航空ファンに絶大な人気を誇るイラストレーター・漫画家の下田信夫さんの遺稿イラスト集の4巻目。Nobさん(下田さん)とはデビュー当時から親交があり、個人的にも友人だった僕は、この遺稿集に毎巻寄稿している。今回は「僕が観たNobさんのヒコーキ・ワールド」と題して、Nobさんとの想い出や、Nobさんの作品の魅力、制作秘話などを綴った一文を寄せた。

『Nobさんの航空縮尺イラストグラフィティ エキストラ編2』のカバーと、僕の寄稿ページ

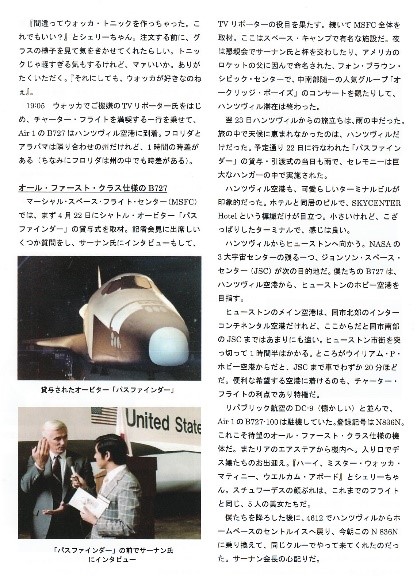

NPO・HASMの会報「羽田の青い空」106号

NPO・HASMの会報「羽田の青い空」106号の思い出のフライトのコーナーに、『チャーター機でNASA周遊』を寄稿した。1983年にエア・ワン(Air 1、オーナーは元・宇宙飛行士のユージン・サーナン氏)のチャーター用機ボーイング727‐100で、NASAの3大宇宙施設KSC(ケネディ宇宙センター)、MSFC(マーシャル宇宙飛行センター)、JSC(ジョンソン宇宙センター)を巡った想い出を綴ったもの。宇宙施設の見学はもちろんのこと、アポロ計画の宇宙飛行士サーナン氏をはじめ、スペースシャトルの宇宙飛行士ジョー・エングル氏、エリソン・オニヅカ氏との面談など、今も新鮮な印象が残る貴重な出会いの旅でもあった。

『羽田の青い空』掲載の「チャーター機でNASA周遊」の全6ページの一部

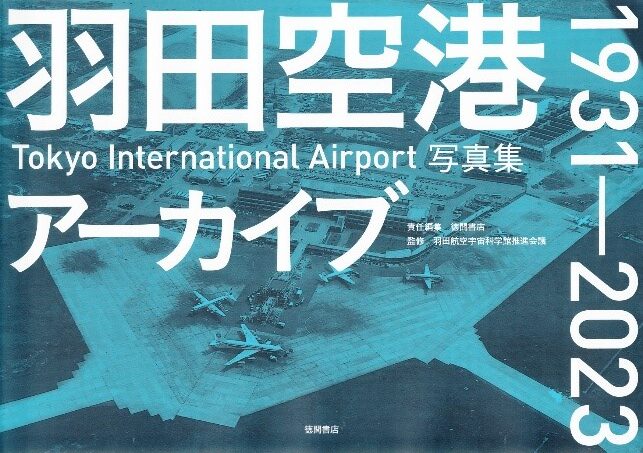

『羽田空港アーカイブス 1931-2023』(Tokyo International Airport写真集、徳間書店・刊、3,500円+税)

羽田(東京国際)空港の開港から現在までを、貴重な写真資料でまとめた写真集。この編集監修は、NPO・HASM(理事長・中村浩美)のスタッフが担当した。僕も羽田空港での想い出に関する小文を寄せている。この写真集の出版に呼応して、日本空港ビルデング70周年記念展として「History of HANEDA 羽田空港が、見てきた風景。」と題する展示会が、5月1日~12月21日に、羽田空港第1ターミナル5階の特設会場で開催された。この展示の監修もNPO・HASMのスタッフが行なった。

写真集『羽田空港アーカイブ 1931-2023』のカバーと、僕の寄稿ページ

エネルギー・フォーラムETT(フォーラム・エネルギーを考える)

僕がメンバーになっているエネルギー・フォーラムETT(フォーラム・エネルギーを考える)のホームページ「私はこう思う!」のコーナーに、『水素社会の実現に向けて』を寄稿。僕が居住している山梨県は、エネルギーとしての水素利用の研究開発、実証実験の先進県と自負している。「世界に先駆けて水素社会を実現知るモデル都市の形成を目指す」と、意欲的だ。その山梨県の取り組みの紹介と、水素社会実現のための課題と期待を綴ったもの。

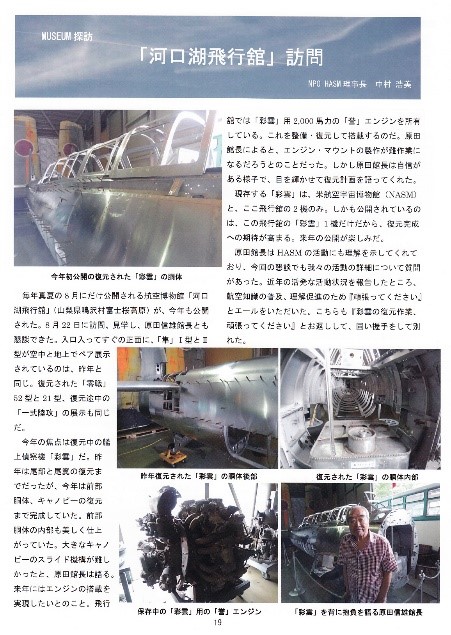

NPO・HASM会報『羽田の青い空』109号

NPO・HASMの会報『羽田の青い空』109号に、「河口湖飛行舘」訪問記を寄稿。EVENTの項にある、毎年8月1か月だけ開館する航空博物館のリポート。復元作業中の「彩雲」の現況や、原田信雄館長との面談の様子などを報告した。

EVENT

『羽田空港 空の日フェスティバル』 <電動ヒコーキ操縦体験会>

僕が理事長を務めているNPO・HASM(羽田航空博物館プロジェクト:羽田航空宇宙科学館推進会議)は、コロナ禍で休止を余儀なくされていたが4年ぶりに復活した『羽田空港 空の日フェスティバル2023』(9月30日)に参加、<電動ヒコーキ操縦体験会>を、羽田空港第1ターミナル2Fのマーケットプレイスで開催した。HASMが開発した電動コントロール、テザー付きヒコーキのフライト体験だ。3時間強の開催時間だったけれど、250名ほどの子供さんたちが、フライトを楽しんでくれた。体験してくれた参加者には、理事長の署名入りの「操縦認定書」がプレゼントされた。

「羽田空港 空の日フェスティバル2023」で開催した<電動ヒコーキフライト体験会>

(羽田空港第1ターミナル マーケットプレイス)

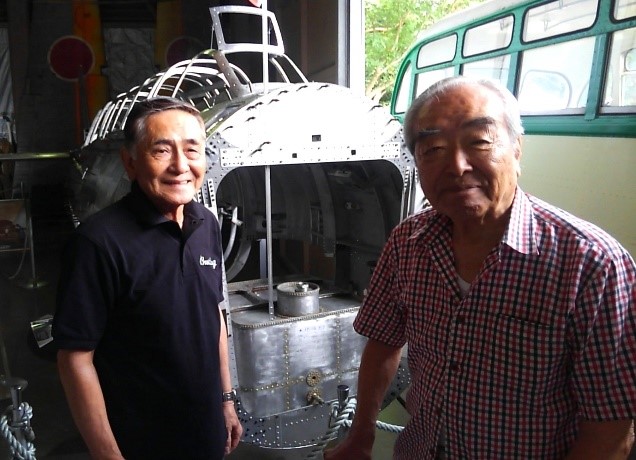

『河口湖飛行舘』 (KAWAGUTIKO AIR MUSEUM)訪問

毎年真夏の8月だけ開館する「河口湖飛行舘」(山梨県鳴沢村富士桜高原)を、今年も訪問。入り口を入ると、まず復元された1式戦闘機「隼」Ⅰ型とⅡ型が空中と地上のペア展示で迎えてくれる。これら「隼」と、艦上戦闘機「零戦」52型、21型の展示は昨年と同様。いずれもこの飛行舘で復元されたものだ。そして今年の焦点は復元作業が進む艦上偵察機「彩雲」だ。昨年までの尾部、尾翼の復元に加えて、今年は前部胴体、キャノピーの復元まで進行していた。とても美しい仕上がりだった。久しぶりに原田信雄館長と懇談の時間も持てて、有意義な訪問となった。来年にはエンジンの搭載を実現したいとのことだったが、エンジン・マウントの製作が難作業になるだろうと、原田館長は語る。飛行舘では「彩雲」用の「誉」エンジン(2,000馬力)を所有しており、これを整備・復元して搭載する予定だ。世界に現存する「彩雲」は、ここ飛行舘とアメリカのNASM(国立航空宇宙博物館;スミソニアン協会、ワシントンDC)所蔵の2機のみだ。しかも公開されているのはここだけという、貴重な存在。来年も復元作業の進捗を観るのが楽しみだ。

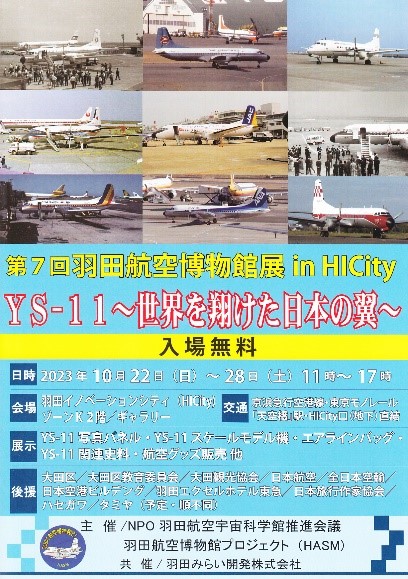

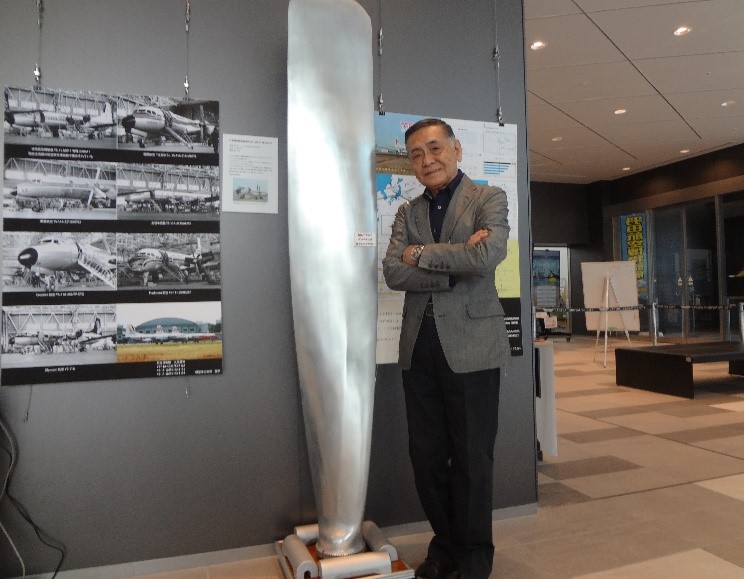

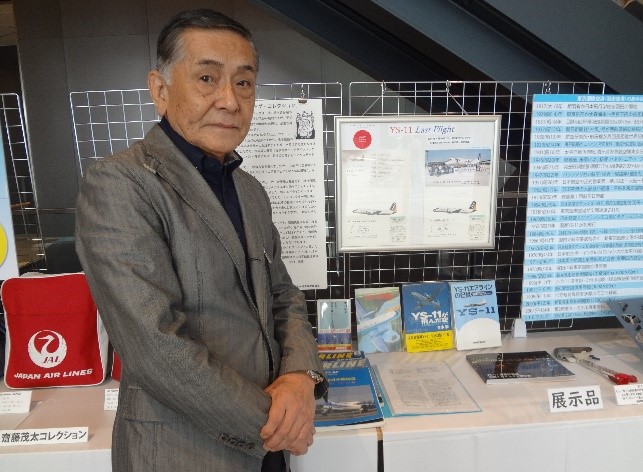

『第7回羽田航空博物館展 in HI City』 “YS-11 世界を翔けた日本の翼”

恒例となったNPO・HASMの展示会「羽田航空博物館展」は、今年で7回目を迎え、東京モノレール天空橋駅に隣接する「羽田イノベーションシティ」(HI City)の、ゾーンK2階ギャラリーで開催された(10月22日~28日)。今年のテーマは「YS-11 世界を翔けた日本の翼」。国内はもちろんのこと世界で活躍した、戦後初の国産旅客機YS-11の写真パネル、プロペラ、スケールモデル、関係史料などを展示した。HASMで保管している、故・斎藤茂太先生のエアライン・バッグ・コレクションの一部も公開した。僕は日本各地で撮影したYS-11の写真と、YS-11のラスト・フライト:最終定期便に搭乗した際の、記念品や搭乗券を額装したパネルを出品した。1週間の開催だったが、1,000人の来場者があった。

『第7回羽田航空博物館展 in HI City』 今回のテーマは「YS-11 世界を翔けた日本の翼」

『僕の交書録』 <BOOKS MY BEST 2023 JAN.~DEC.>

2023年の読書歴は、新刊購入が77冊、贈呈いただいたのが4冊、蔵書の再読が25冊。本専用の倉庫に預けてある蔵書の一部を回収し始めたので、再読が例年よりも増えた。主に1970年代~90年代に出版された、光瀬龍、半村良、アイザック・アシモフの作品を中心に再読した。倉庫に預けてある本は、これから順次回収して行くつもりだ(終活ですね)。新刊書の中で、特に交書を楽しんだのが以下の39作品45冊(順不同)。相変わらずミステリーが多い。英・米・仏そして北欧のミステリーが快調だ。2023年のベストスリーは、『グレート・サークル』『その昔、ハリウッドで』『文明交錯』。それぞれに極めてユニークな作品だった。

| 『忘れられた少女』(上・下) | カリン・スローター | ハーパーBOOKS |

| 『暗闇のサラ』 | カリン・スローター | ハーパーBOOKS |

| 『白夜に沈む死』(上・下) | オリヴィエ・トリック | 創元推理文庫 |

| 『地図と拳』 | 小川 哲 | 集英社 |

| 『嘘と聖域』 | ロバート・ベイリー | 小学館文庫 |

| 『鏡の男』(上・下) | ラーシュ・ケプレル | 扶桑社文庫 |

| 『だからダスティンは死んだ』 | ピーター・スワンソン | 創元推理文庫 |

| 『急斜面』 | アンドレアス・フェーア | 小学館文庫 |

| 『頬に哀しみを刻め』 | S・A・コスビー | ハーパーBOOKS |

| 『警部ヴィスティング 疑念』 | ヨルン・リーエル・ホルスト | 小学館文庫 |

| 『哀惜』 | アン・クリーヴス | ハヤカワ・ミステリ文庫 |

| 『文明交錯』 | ローラン・ビネ | 東京創元社 |

| 『街と不確かな壁』 | 村上春樹 | 新潮社 |

| 『スウェーディッシュ・ブーツ』 | ヘニング・マンケル | 東京創元社 |

| 『幼き者の殺人』 | J・D・ロブ | mira books |

| 『232番目の少女』 | J・D・ロブ | mira books |

| 『ヴァイオレットだけが知っている』 | メリーナ・マーケッタ | 創元推理文庫 |

| 『三年間の陥穽』(上・下) | アンデシュ・ルースルンド | ハヤカワ・ミステリ文庫 |

| 『警視の慟哭』 | デボラ・クロンビー | 講談社文庫 |

| 『ダーク・アワーズ』 | マイクル・コナリー | 講談社文庫 |

| 『その手を離すのは、私』 | クレア・マッキントッシュ | 小学館文庫 |

| 『その昔、ハリウッドで』 | クエンティン・タランティーノ | 文藝春秋 |

| 『彼が残した最後の言葉』 | ローラ・デイヴ | 早川書房 |

| 『謀略のカンバス』 | ダニエル・シルヴァ | ハーパーBOOKS |

| 『血塗られた一月』 | アラン・パークス | ハヤカワ・ミステリ文庫 |

| 『闇夜に惑う二月』 | アラン・パークス | ハヤカワ・ミステリ文庫 |

| 『二度死んだ女』 | レイフ・GW・ペーション | 創元推理文庫 |

| 『陽炎の市』 | ドン・ウィンズロウ | ハーパーBOOKS |

| 『ハリウッドの悪魔』 | ジョッシュ・ワイス | 早川書房 |

| 『特捜部Q カールの罪状』 | ユッシ・エーズラ・オールスン | ハヤカワ・ミステリ |

| 『正義の弧』(上・下) | マイクル・コナリー | 講談社文庫 |

| 『ルクレツィアの肖像』 | マギー・オファーレル | 新潮クレストブックス |

| 『恐るべき太陽』 | ミシェル・ビュッシ | 集英社文庫 |

| 『愚者の街』(上・下) | ロス・トーマス | 新潮文庫 |

| 『グレート・サークル』 | マギー・シプステッド | 早川書房 |

| 『処刑台広場の女』 | マーティン・エドワーズ | ハヤカワ・ミステリ文庫 |

| 『姉妹殺し』 | ベルナール・ミニエ | ハーパーBOOKS |

| 『グレイラットの殺人』 | M・W・クレイヴン | ハヤカワ・ミステリ文庫 |

| 『ザ・マッチ』 | ハーラン・コーベン | 小学館文庫 |

| 『ネヴァー・ゲーム』(上・下) | ジェフリー・ディーヴァー | 文春文庫 |

『僕のシネマテーク』 <CINEMAS MY BEST 2023 JAN.~DEC.>

2023年における映画の劇場鑑賞は、わずかに12本と超低調。TVやオンデマンドでは、かなりの本数を観ているけれど、映画館で観たのはこれだけ。その数少ない中で、印象に残ったのが以下の5作品だ。

| 『モリコーネ 映画が恋した音楽家』 | (Ennio) | ジュゼッペ・トルナトーレ監督 |

| 『イニシェリン島の精霊』 | (The BANSHEES of INISHERIN) | マーティン・マクドナー監督 |

| 『バビロン』 | (BABYLON) | ディミアン・チャゼル監督 |

| 『ロスト・キング 500年越しの運命』 | (The Lost King) | スティーブン・フリアーズ監督 |

| 『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』 | (QT8:The First Eight) | タラ・ウッド監督 |