中村 浩美 Hiromi Nakamura

<2018年 JAN.~JUN.>

WRITING

<日本の空を翔けたブライトリングDC-3(BREITLING DC-3 JAPAN TOUR)Part2>

2017年に行われたブライトリングDC-3のジャパンツアー同行記『日本の空を翔けたブライトリングDC-3』の第2部を、NPO/HASM(羽田航空宇宙科学館推進会議)の会報「羽田の青い空」(第86号)に執筆。ジャパンツアーの後半部分、福島訪問イベントからアメリカに向けて帯広を出発するまでをカバー。このジャパンツアーは、World Tour(世界一周飛行)の一環だった。ジャパンツアーの後、アメリカ横断ツアーを終えたブライトリングDC-3は、8月23日にニューヨークを出発、グースベイ(カナダ)を経てナルサスアーク(グリーンランド)、レイキャビック(アイスランド)、ウイック(スコットランド)と飛行を続け、北大西洋横断飛行を終えた。その後はヨーロッパ各地を巡り、9月12日に出発地のスイス・ジュネーブに無事帰着し、壮大な世界一周飛行を完成させた。ブライトリングDC-3ワールドツアーの総飛行距離は45,374km、総飛行時間261時間、訪問地は28か国62都市にのぼった。

『日本の空を翔けたブライトリングDC-3 Part2』全11頁の一部

ブライトリングDC-3のワールドツアーが成功した直後に、衝撃的なニュースが伝わった。ブライトリング社がこれまで続けてきた、航空界の様々なイベントやプロジェクトへのサポート、プロデュースを終了するというものだ。経営方針の変更による決定ということだ。ブライトリングDC-3へのサポートも終了し、あのカラーリングが機体から消えた。日本でも人気上昇中のレッドブル・エアレースからも、ブライトリング・レーシングチームは撤退した(室屋義秀さんへのサポートは、ブライトリング・ジャパンが継続)。

ブライトリング社の航空イベントからの撤退(ブライトリングの時計が、世界中のパイロット、航空従事者のアイコンであることに変わりはないけれど)によって、ブライトリングDC-3のジャパンツアー、2013年に行われたブライトリング・ジェットチームのジャパンツアーは、日本の航空界のレガシー(遺産)になった。ブライトリングの翼が日本の空を翔けた事実は、永遠に僕たちの記憶に残る。この二つのイベントに参加できたことに、改めて感謝したい。素晴らしいパイロットやクルー、ブライトリングのスタッフと過ごしたジャパンツアーは、貴重で楽しい日々だった。

<1万年に1回のカタストロフィ>

ETT(フォーラム・エネルギーを考える)のホームページ『私はこう思う!』のコーナーに、『1万年に1回のカタストロフィ』を執筆。2017年12月13日に出された、広島高裁による伊方原発3号機の運転差し止め命令の仮処分についての所見を述べたもの。広島高裁が運転を認めなかった要点は、原子力規制委員会の火山の危険性に対する判断が不合理というものだった。火山列島の日本では、破局的な火山噴火がどこでいつ起きるかを、現在の火山学で科学的に予測することは不可能だが、1万年に1度程度の発生は想定されている。その1万年に1度のカタストロフィについて、ゼロリスクに固執するか、理性的なリスク判断に委ねるか。原発についてだけゼロリスクで考えるのは、恣意的な論理の飛躍ではないだろうか。というのが、科学ジャーナリストとしての僕の、高裁判断への批判の論旨だ。

INTERVIEW

米空軍三沢基地所属のF-16戦闘機が、離陸直後にエンジン火災を起こし、増槽(機外燃料タンク)2本を、基地北側の小川原湖に投棄する事態が、2月20日に発生した。緊急時に燃料タンクを、人が住んでいない地域の洋上などに投棄するのは通常の操作だ。しかし投棄地点の小川原湖では当時、シジミ漁が行われていたので、事故は事件になった。この件について、福岡のRKBラジオのインタビューを受けた。

EVENT

<航空科学博物館視察>

成田(正確には千葉県芝山町)にある『航空科学博物館』を、展示部長・専任学芸員の種山雅夫さんのご案内で視察。日本を代表する航空博物館のコンセプト(航空科学知識、航空思想の普及、航空科学技術振興への貢献)を伺いながら、屋内・屋外の展示を(バックヤードを含めて)見学させていただいた。この博物館の魅力のポイントは3つあると思う。ボーイング747-400の大型模型シミュレータ、ボーイング747のセクション41の実物展示、そして19機の屋外展示機だ。747-400の大型模型をコクピットから操縦体験できるシミュレータは、やはり最大の人気展示だという。セクション41とは機首部分の名称。コクピットを含む実物ジャンボの機首部分を、インストラクターの案内で見学できる。部分とはいえジャンボの実物展示は、日本の航空博物館として初めてだ。屋外にはYS-11、FA-300、MU-2などの国産機をはじめ計19機が並ぶ。エンジン運転を体験できる機体もある。展望展示室からの屋外展示場の眺めも素晴らしい。屋外展示場の背景に、成田空港を離着陸する機体を間近に眺めることができるのも、この博物館ならではの魅力だ。

『僕の交書録』 <BOOKS MY BEST 2018 JAN.~JUN.>

2018年上半期1月~6月の読書歴は、新刊購入が33冊、贈呈いただいたのが3冊、蔵書の再読が9冊の計45冊。例年のペースから考えると低調。ある事情から蔵書の整理に忙しく(2か月かかった)、落ち着いた読書の時間がなかなか持てなかったのが理由。また年初に魅力的な新刊が少なく、自分の中で評価が定まっている再読でカバーしたもの。再読したのは、お気に入りのR・D・ウイングフィールドのフロスト・シリーズ、キャロル・オコンネルのマロリー・シリーズ、マイクル・コナリーのボッシュ・シリーズと塩野七生さん(『海の都の物語』 『続・海の都の物語』)。様々な事情から、今後は再読が増える見通しだ。

今期の新刊MY BESTは、以下の22作品24冊(順番は読んだ順)。中公新書がずらりと並び、日本史がマイブームであることが明白。佐藤彰一先生の『剣と清貧のヨーロッパ』は、『禁欲のヨーロッパ』 『贖罪のヨーロッパ』に続く、中世修道院、騎士修道会のシリーズ。中世騎士団というテーマも、ここ10年来のマイブームだ。『闘争領域の拡大』が河出文庫から出たことで、ミシェル・ウエルベックの長編小説が、すべて文庫で読める環境になったのはありがたい。

<NON FICTION>

| 『剣と清貧のヨーロッパ 中世の騎士修道会と托鉢修道会』 | 佐藤彰一 | (中公新書) |

| 『藤原氏 権力中枢の一族』 | 倉本一宏 | (中公新書) |

| 『倭の五王 王位継承と五世紀の東アジア』 | 河内春人 | (中公新書) |

| 『蘇我氏 古代豪族の興亡』 | 倉本一宏 | (中公新書) |

| 『院政 もうひとつの天皇制』 | 美川圭 | (中公新書) |

| 『陰謀の日本中世史』 | 呉座勇一 | (角川新書) |

| 『帳簿の世界史』 | ジェイコブ・ソール | (文春文庫) |

| 『戦国日本と大航海時代 秀吉・家康・政宗の外交戦略』 | 平川新 | (中公新書) |

<FICTION>

| 『ニューヨーク1954』 | デイヴィッド・C・テイラー | (ハヤカワ文庫NV) |

| 『特捜部Q 自撮りする女たち』 | ユッシ・エーズラ・オールスン | (ハヤカワ・ミステリ) |

| 『奇跡の人 The Miracle Worker』 | 原田マハ | (双葉文庫) |

| 『許されざる者』 | レイフ・GW・ペーション | (創元推理文庫) |

| 『闘争領域の拡大』 | ミシェル・ウエルベック | (河出文庫) |

| 『生贄の木』 | キャロル・オコンネル | (創元推理文庫) |

| 『異邦人(いりびと)』 | 原田マハ | (PHP文芸文庫) |

| 『ダ・フォース』(上)(下) | ドン・ウインズロウ | (ハーパーBOOKS) |

| 『サイレント・スクリーム』 | アンジェラ・マーソンズ | (ハヤカワ・ミステリ文庫 |

| 『コールド・コールド・グラウンド』 | エイドリアン・マッキンティ | (ハヤカワ・ミステリ文庫 |

| 『黒い睡蓮』 | ミシェル・ビュッシ | (集英社文庫) |

| 『死刑囚』 | アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム | (ハヤカワ・ミステリ文庫) |

| 『冬の炎』 | グレン・エリック・ハミルトン | (ハヤカワ文庫NV) |

| 『燃える部屋』(上)(下) | マイクル・コナリー | (講談社文庫) |

『僕のシネマテーク』 <CINEMAS MY BEST 2018 JAN.~JUN.>

2018年1月~6月の映画鑑賞歴は、劇場鑑賞36本、試写2本の計38本。なお事情があって6月の鑑賞はゼロだったので、5か月間で36本。その中で今期のMY BESTは以下の24本(順番は鑑賞順)。アカデミー賞作品をはじめ、様々なジャンルで秀作に出会えたシーズンだった。マイベストスリーは『スリー・ビルボード』、『シェイプ・オブ・ウォーター』、『ダリダ ~あまい囁き』。次点が『アイ、トーニャ 史上最大のスキャンダル』。6月で生活環境が変わったので、これまでのような映画鑑賞ペースを維持できないのが残念。

| 『キングスマン ゴールデン・サークル』 | (KINGSMAN:THE GOLDEN CIRCLE) | マシュー・ヴォーン監督 |

| 『はじめてのおもてなし』 | (Willkommen bei den Hartmanns) | サイモン・バーホーベン監督 |

| 『デトロイト』 | (DETROIT) | キャスリン・ビグロー監督 |

| 『ライオンは今夜死ぬ』 | (Le Lion est Mort ce Soir) | 諏訪敦彦監督 |

| 『空海 KU-KAI 美しき王妃の謎』 | 陳凱歌監督 | |

| 『スリー・ビルボード』 | (Three Billboards Outside Ebbing,Missouri) | マーティン・マクドナー監督 |

| 『ローズの秘密の頁』 | (The Secret Scripture) | ジム・シェリダン監督 |

| 『クレーテスト・ショーマン』 | (The Greatest Showman) | マイケル・グレイシー監督 |

| 『長江 愛の詩』 | (長江図 Cross current) | ヤン・チャオ監督 |

| 『ロープ/戦場の生命線』 | (A Perfect Day) | フェルナンド・レオン・デ・アラノア監督 |

| 『シェイプ・オブ・ウォーター』 | (The Shape of Water) | ギレルモ・デル・トロ監督 |

| 『15時17分、パリ行き』 | (The 15:17 To PARIS) | クリント・イーストウッド監督 |

| 『修道士は沈黙する』 | (Le confessioni) | ロベルト・アンドー監督 |

| 『ウインストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男』 | (DARKEST HOUR) | ジョー・ライト監督 |

| 『ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書』 | (The Post) | スティーヴン・スピルバーグ監督 |

| 『ワンダーストラック』 | (WONDERSTRUCK) | トッド・ヘインズ監督 |

| 『レッド・スパロー』 | (RED SPARROW) | フランシス・ローレンス監督 |

| 『女は二度決断する』 | (IN THE FADE) | ファティ・アキン監督 |

| 『さよなら、僕のマンハッタン』 | (The Only Living Boy in New York) | マーク・ウエブ監督 |

| 『アイ、トーニャ 史上最大のスキャンダル』 | ( I,TONYA) | クレイグ・ギレスピー監督 |

| 『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』 | (The Florida Project) | ショーン・ベイカー監督 |

| 『ダリダ~あまい囁き』 | (DALIDA) | リサ・アズエロス監督 |

| 『ゲティ家の身代金』 | (ALL THE MONEY IN THE WORLD) | リドリー・スコット監督 |

| 『ファントム・スレッド』 | (PHANTOM THREAD) | ポール・トーマス・アンダーソン監督 |

MOVING

6月に引越しをしました。40年近く住み慣れた千葉県浦安市から、山梨県富士河口湖町へ。ディズニー・リゾートから、世界文化遺産の富士山への大移動。富士を望む豊かな自然の中で、シンプルライフを目指します。もともとセカンドハウスとして使っていた家に、生活規模もスペースもダウンサイジングしたもの。膨大な量の資料と蔵書、加えて着道楽(?)の衣裳の処分が、最大の課題だった。準備作業に2か月以上を費やした。売れるものはすべて売り、捨てられるものは捨てて、これからの10年を基準に、必要なものだけを厳選したつもりだったが、どうしても処分しきれないものが多く新居は満杯。それでも研究や原稿執筆には良い環境で、東京との往復が負担ではあるけれど(月に3~4回のことだが)、何とか仕事と生活のペースができつつある状態。

本は通販でも買えるし、東京へ出た際に仕入れることもできるので問題ないのだけれど、残念なのは映画鑑賞。昨年は100本以上を劇場鑑賞したが、富士河口湖町にもお隣の富士吉田市にも映画館はない。山を越えて甲府昭和のTOHOシネマズまで40キロのドライブ。これからの『僕のシネマテーク』が低調になるのは必然。地方の環境を選んだこれが代償だ。『僕の交書録』のほうも、これ以上蔵書を増やせないので、新刊はなるべく抑えて蔵書の再読を心掛けるつもり。今後10年間に再読の可能性のある本だけを選んだつもりだけれど、それでも500冊はある(一部は倉庫に預けた)。震災の後で約3000冊、今回1500冊を泣く泣く処分したのだけれど…。いずれにしろ、このHPを続けるとすると、「活動」に変化があるのは当然としても、「交書録」も「シネマテーク」も、変貌することになりそうだ。

<2018年 JUL.~DEC.>

WRITING

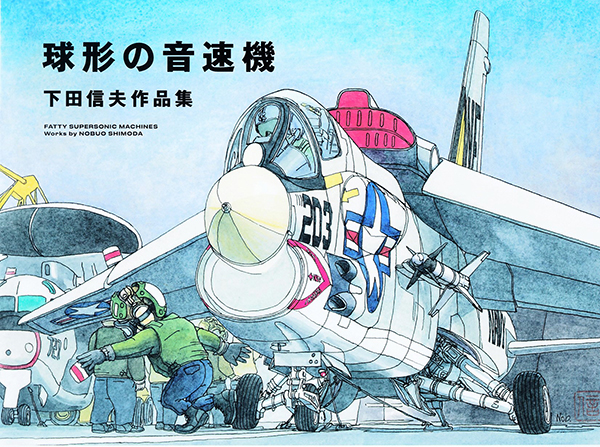

『球形の音速機』(下田信夫作品集) 廣済堂出版・刊

5月22日に惜しまれながら亡くなった、下田信夫さんの作品集『球形の音速機』が、12月に出版された(廣済堂出版・刊、5556円+税)。航空イラストレーション、航空ひとコマ漫画に独自の世界を拓き、画伯と称賛され、Nobさんの愛称で敬愛された飛行機ファンのアイコンでもあった下田信夫さん。その画業のほぼすべてを知ることができる作品集だ。原色画も線画も、ひとコマ漫画も収録されている。その中には僕が所有する作品も含まれている。Nobさんとの交誼は、およそ半世紀に及んだ。僕はデビュー当時からの編集者だったし、やがては友人としても親しく付き合った。2017年11月12日に、老舗のモデラークラブ「松戸迷才会」で会ったのが、最後になってしまった。この時には、Nobさん、僕にモデラー会の巨匠・渡邉登さんを加えてスリーショットの写真を撮った。ナベちゃんが製作したRED BARONの模型を手に、1970年代のエアレースの想い出などに話の花が咲いたものだった。

この作品集に僕は、「究極のデフォルメと極上のひとコマ (翼よ、これがNobワールドだ!)」という文章を寄稿した。原稿22枚全6頁。Nobさんのイラストの特徴は、本人の体型に似たコロコロしたデフォルメにある。大胆なデフォルメだが、機体の個性を的確に捉えているところが凄い。まさに音速機も球形なのだ。またNobさんのひとコマ漫画は奥が深い。飛行機のことをよく知っていなければ、面白みが理解できないし、暗喩や皮肉も込められているから、難解と評されたものだ。そんなNobさんの作品の魅力、その独自性、航空界に与えた衝撃、作品制作の裏話、そして個人的な想い出などを僕は綴った(この本の中で文章はこれだけ!)。木村秀政先生、斎藤茂太先生、青木日出雄さんなど、Nobさんを高く評価した先輩たちが鬼籍に入られた今、Nobさんの偉大さを語れるのは、もう僕しかいないと思って心を込めて書いた。この作品集によって、Nobさんの画業がたくさんの人々の記憶に、永遠に刻まれることを祈っている。なおこれに先立って僕は、月刊エアラインの9月号に「天才Nobさんを偲ぶ」という追悼文も書いている。

INTERVIEW & COMMENT

ユニークな雑誌「昭和40年男」(隔月刊、株式会社クレタパブリッシング発行)に、ロングインタビューを受け、去年に続いて今年も登場。1965年(昭和40年)生まれの男性が青春時代を過ごした時代の、出来事や流行、風俗などを回顧したり検証したりする雑誌だ。10月号で再検証したのは、「夢、あふれていた俺たちの時代。」ということで、昭和40年男が21歳だった昭和61年(1986年)。この年の出来事のひとつに、ハレー彗星の76年ぶりの地球最接近があった。そこでこの前後の年の「ハレー彗星フィーバー」について、インタビューを受けた次第。当時僕は、『ハレー彗星を探る!』という本も出したし、およそ3年にわたって制作されたスペシャルテレビ番組『宇宙と人間~ハレー彗星のすべて~』(TBS)のキャスターも務めた。日欧のハレー彗星探査機の打上げも、現地取材した。そのあたりの実体験と、当時のフィーバーぶりについて語ったもの。インタビューは全4頁で掲載され、「中村浩美WORKS」として、当時の僕の活動も紹介された。またインタビューの一部は、YouTubeにアップされた。

メデイアへのコメントで印象に残っているものが、ふたつある。ひとつは「日刊ゲンダイ」へのコメントで、アメリカの宇宙開発企業「スペースX」が企画する月旅行の乗客に、何かと話題のZOZOTOWN前沢友作社長が内定したことに関するもの。民間の宇宙開発の現況と課題や、一般人の宇宙旅行についてコメントした(9月20日掲載)。

もうひとつがHBC(北海道放送)の調査報道番組へのコメントで、テーマは札幌丘珠空港の拡張計画。札幌の市街地に最も近い札幌丘珠空港の滑走路を延長して、ジェット旅客機の定期就航を目指す計画について、市民には賛否両論がある。そこで最近の小型ジェット旅客機の状況、ジェット化の意義、空港の将来像などについてインタビューを受けコメントしたもの(11月14日オンエア)。

LECTURE

<講演会:鳥取市役所(鳥取市)>

11月14日、鳥取市役所で講演会(主催・鳥取市生活環境課)。講演のテーマは『地球温暖化の現状とその防止策』。鳥取市職員の皆さんへの研修講演会だった。防災に関心が高いとのことだったので、気候変動に伴う災害対策としての、防災・減災の話題を加えて、いつものように画像を多用した90分の講演。

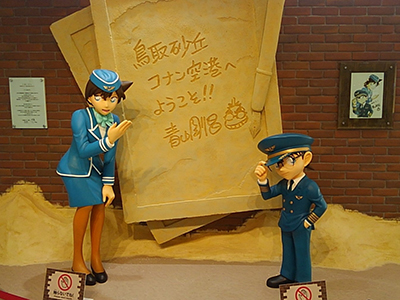

鳥取空港が「鳥取砂丘コナン空港」になって初めての鳥取訪問となった。コナンワールド満載のターミナルビルを楽しむ。「スタバはないが、すなばがある」の名言で有名になった「すなば珈琲」(コーヒーの聖地・鳥取を謳い、シアトルに対抗!)で、講演前のひと時を過ごした。鳥取砂丘の砂とコーヒー豆で焙煎するとのこと。宿泊は「観水庭 こぜにや」で、源泉かけ流しの温泉をゆっくりと楽しんだ。快適な鳥取滞在だった。

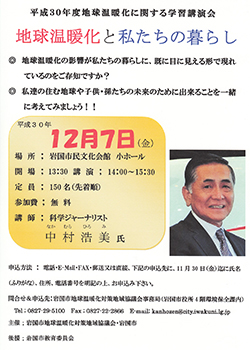

<講演会:岩国市民文化会館(岩国市)>

12月7日、岩国市民文化会館小ホールで講演会(主催・岩国市地球温暖化対策地域協議会、岩国市環境保全課)。『地球温暖化と私たちの暮らし』が、講演テーマ。対象は中学・高校の先生たちと一般市民の皆さん。地球温暖化に伴う気候変動が、私たちの生活にどのようにかかわっているか、私たちにできることは何かなど、90分の講演。

講演は午後からだったので、午前中は錦帯橋を渡り、山の上の岩国城を遠望しながら、白壁の街並みを散策。静かできれいな街の風情を満喫した。宿泊は錦帯橋温泉「岩国国際観光ホテル」。部屋からも温泉(いつつばしの湯)からも、錦川、錦帯橋、岩国城を望める絶好のロケーションだった。

EVENT

<写真展「第3回私の羽田アルバム展」>

7月22日~28日、東京交通会館シルバーサロンBを会場に、僕が理事長を務めるNPO羽田航空宇宙科学館推進会議(HASM)の写真展「第3回私の羽田アルバム展」が開催された。今回のテーマは「ワイドボディジェットの時代到来」(1970年代から80年代の羽田空港)。ワイドボディジェット旅客機華やかなりし70~80年代の、羽田空港の想い出の写真を展示。同時に齋藤茂太コレクションのエアラインバッグも展示した。

<羽田空港・空の日フェスティバル 2018>

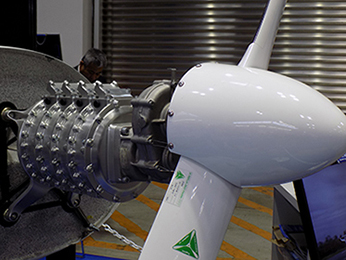

9月29日、「羽田空港・空の日フェスティバル2018」に、NPO羽田航空宇宙科学館推進会議(HASM)として参加。第1ターミナルビル2Fフェスティバルコートで、「電動ヒコーキフライト体験会」を開催。この電動ヒコーキは、HASMが独自に開発したもの。フライト体験会は3年連続の実施で、フェスティバルの目玉イベントになったと自負。100組を超える親子が、フライト体験に挑戦し楽しんでくれた。

<河口湖飛行舘>

毎年8月にだけ公開される「河口湖飛行舘」(山梨県鳴沢村)を、今年も訪問。今年の展示の目玉は昨年組み上がり、遂に塗装が施された一式戦闘機「隼」。緑色の実機の塗装が再現され、ほぼレストアは完成と言ってよいが、残念ながら降着装置だけはまだ装備されていない。原田信雄館長にうかがうと、「脚の再生が技術的にも費用的にも、最大の課題」とのことだった。原田館長と日本の航空博物館の将来像について、河口湖飛行舘のこれからのレストア計画などについて、かなり突っ込んだお話ができたのが収穫だった。

<国際航空宇宙展 2018>

「国際航空宇宙展2018東京」(JA2018TOKYO)が、11月28日~30日に東京ビッグサイトで開催された。同展は通常は4年に一度の開催だが、2020年に東京オリンピック大会が開催されるところから、2年繰り上げて2018年の開催となった。国内398社・団体、海外122社・団体の航空宇宙、防衛関連企業が出展した。今回はビジネスに特化した展示会で、一般公開はなかった。活発な商談や、情報発信が行われた模様。28日に駆け足で取材。JAXAの電気飛行機システムなど、技術的に興味深い展示もあった。

『僕の交書録』 <BOOKS MY BEST 2018 JUL.~DEC.>

2018年下半期7月~12月の読書歴は、新刊が42冊、贈呈いただいたのが7冊、蔵書の再読が2冊の計52冊。

6月に一旦蔵書を整理・処分して、これ以上は蔵書を増やさないよう決心したはずなのに、新刊書がやはり気になり、贔屓の作家の作品に出会うとついつい買ってしまう。そこで今期の新刊(洋書を除く)MY BESTは、以下の21作27冊になった。ノンフィクションでは、60年代~80年代という濃密な同時代を、リアルタイムで体験しているので、『ふたつのオリンピック 東京1964/2020』と、『アウトロー女優の挽歌 スケバン映画とその時代』が特に印象深かった(『アウトロー』の誤植の多さには辟易したが)。読書による、心地よいタイムスリップだった。愛読してきた『禁欲の』『贖罪の』『剣と清貧の』に続く、佐藤彰一先生のヨーロッパ・シリーズ最新作は『宣教のヨーロッパ』。イエズス会と托鉢修道会による、日本を含む世界への宣教の歴史だ。修道会の歴史はこれで終わりかと思ったら、修道院会という新たな組織原理のもとに、既存の修道院を統合した会の考察が先生の次作だという。またまた期待したい。佐藤先生の影響で、文庫になった堀米庸三先生の名著『正統と異端』も読んでしまった。

フィクションでは、まず2016年に亡くなったウンベルト・エーコの『女王ロアーナ、神秘の炎』。小説第5作目だが、極めて異色の1冊。記憶がひとつのテーマの自伝的作品だが、図版イラストが満載という異彩を放つ1冊でもある。これでエーコの小説7作を全部読んだことになる。改めて知の巨人に魅了され、28年ぶりに名作『薔薇の名前』も再読してしまった(エーコの著作は蔵書処分を免れ全て保存)。エンターテインメント系では、コナリー、ルメートル、ルースルンド、ノイハウスなど贔屓の作家の新作には満足したが、新人の日系作家ジョー・イデ、ハラルト・ギルバース、ジョン・ヴァードンのこれからにも注目したい。また文庫化された伝説的名作リチャード・パワーズの『舞踏会へ向かう三人の農夫』には圧倒された。これは小説の形を借りた20世紀史だ! 新作・新刊への関心は、書棚は満杯だというのに、なかなか衰えそうにない(困ったものだ)。

<NON FICTION>

| 『ふたつのオリンピック 東京1964/2020』 | ロバート・ホワイティング | (角川書店) |

| 『自衛隊の闇組織 秘密情報部隊「別班」の正体』 | 石井暁 | (講談社現代新書) |

| 『アウトロー女優の挽歌 スケバン映画とその時代』 | 藤木TDC | (洋泉社) |

| 『宣教のヨーロッパ 大航海時代のイエズス会と托鉢修道会』 | 佐藤彰一 | (中公新書) |

| 『銀河を渡る 全エッセイ』 | 沢木耕太郎 | (新潮社) |

| 『正統と異端 ヨーロッパ精神の底流』 | 堀米庸三 | (中公文庫) |

[Fiction ]

| 『IQ』 | ジョー・イデ | (ハヤカワ・ミステリ文庫) |

| 『ブルックリンの少女』 | ギョーム・ミュッツ | (集英社文庫) |

| 『終焉』 | ハラルト・ギルバース | (集英社文庫) |

| 女王ロアーナ、神秘の炎』(上)(下) | ウンベルト・エーコ | (岩波書店) |

| 『遭難信号』 | キャサリン・ライアン・ハワード | (創元推理文庫) |

| 『舞踏会へ向かう三人の農夫』(上)(下) | リチャード・パワーズ | (河出文庫) |

| 『兄弟の血―熊と踊れⅡ』(上)(下) | アンデシュ・ルースルンド & ステファン・トゥンベリ | (ハヤカワ・ミステリ文庫) |

| 『数字を一つ思い浮かべろ』 | ジョン・ヴァードン | (文春文庫) |

| 『これほど昏い場所に』 | ディーン・クーンツ | (ハーパーBOOKS) |

| 『サイレンズ・イン・ザ・ストリート』 | エイドリアン・マッキンティ | (ハヤカワ・ミステリ文庫) |

| 『悪しき狼』 | ネレ・ノイハウス | (創元推理文庫) |

| 『カササギ殺人事件』(上)(下) | アンソニー・ホロヴィッツ | (創元推理文庫) |

| 『炎の色』(上)(下) | ピエール・ルメートル | (ハヤカワ・ミステリ文庫) |

| 『ブルーバード、ブルーバード』 | アッティカ・ロック | (ハヤカワ・ミステリ) |

| 『贖罪の街』(上)(下) | マイクル・コナリー | (講談社文庫) |

『僕のシネマテーク』 <CINEMAS MY BEST 2018 JUL.~DEC.>

2018年下半期の映画鑑賞歴は、わずかに19本。6月に富士北麓に居を移したため、映画館が遠くなった。以前は車で5分のところにシネコンがあったし、日比谷、有楽町の映画街まで電車で20分だったけれど、冨士河口湖には映画館がないし、TOHO CINEMAS甲府までは山越えで40キロ。所用で東京へ行った時に何とかカバーしようとするものの、おのずと限界がある。残念ながら見逃した作品も少なくない。転居前の上半期を加えても、2018年は計57本。2017年に年間110本観たのは、遠い想い出。今後は残念ながら、さらに減ることだろう。事前に入念にチェックして、厳選して観ることにしよう。DVDやテレビのオンデマンドでも勿論観ることができるけれど、映画は映画館でというのがポリシーなので…。

今期19本の中でMY BESTは以下の10本。BEST OF BESTは何と言っても『ボヘミアン・ラプソディ』。伝説のバンド「クイーン」が甦った!フレディ・マーキュリーを演じたラミ・マレックも良かったけれど、コンサートの再現シーンが素晴らしい。年が明けてもロングランが続いている。痺れました、泣きました! その他にも『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス』『エリック・クラプトン -12小節の人生―』『ピアソラ 永遠のリベルタンゴ』『アリー スター誕生』と、ミュージック系の秀作が観られたので、本数は少なかったけれど、2018年下半期は満足すべき結果となった。

| 『ハン・ソロ A STAR WARS STORY』 | (Solo:A star wars Story) | ロン・ハワード監督 |

| 『女と男の観覧車』 | (Wonder Wheel) | ウデイ・アレン監督 |

| 『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス』 | (Buena Vista Social Club:Adios) | ルーシー・ウォーカー監督 |

| 『ウインド・リバー』 | (WIND RIVER) | テイラー・シェリダン監督 |

| 『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』 | (MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN) | オル・パーカー監督 |

| 『ボヘミアン・ラプソディ』 | (BOHEMIAN RHAPSODY) | ブライアン・シンガー監督 |

| 『エリック・クラプトン – 12小節の人生-』 | (ERIC CLAPTON:LIFE IN 12 BARS) | リリ・フィニー・ザナック監督 |

| 『ボーダーライン:ソルジャーズ・デイ』 | (Sicario:Day of the Soldado) | ステファノ・ソッリマ監督 |

| 『ピアソラ 永遠のリベルタンゴ』 | (PIAZZOLLA THE YEARS OF THE SHARK) | ダニエル・ローゼンフェルド監督 |

| 『アリー スター誕生』 | (A STAR IS BORN) | ブラッドリー・クーパー監督 |

◆中村浩美のTOPへ ◆2023年の活動 ◆2022年の活動 ◆2021年の活動 ◆2020年の活動 ◆2019年の活動 ◆2018年の活動 ◆2017年の活動 ◆2016年の活動 ◆2015年の活動 ◆2014年の活動 ◆2013年の活動 ◆2012年の活動 ◆2011年の活動 ◆2010年の活動 ◆2009年の活動 ◆2008年の活動 ◆2007年の活動 ◆2006年の活動 ◆2005年の活動 ◆2004年の活動 ◆2003年の活動