中村 浩美 Hiromi Nakamura

<2017年 JAN.~MAR.>

COVERAGE & EVENT

<ブライトリングDC-3 世界一周飛行に出発(BREITLING DC-3 WORLD TOUR)>

2017年3月9日、ブライトリングDC-3(HB-IRJ)が、世界一周飛行へジュネーブ空港を飛び立った。9月まで続く、長い冒険飛行が始まった。ダグラスDC-3は、言わずと知れた近代輸送機のパイオニアの名機だ。初飛行は1935年。ブライトリングDC-3は1940年製で、最初のユーザーはアメリカン航空だった。2009年にブライトリング社の支援を得て、フランシスコ・アグーロがスイスに空輸する以前は、アメリカのリージョナル航空シャンプラン・エアが、完璧に修復した状態で所有していた。製造から77年の今年、ブライトリングDC-3はアグーロ機長とクルーによって、世界一周飛行にチャレンジすることになったのだ。アグーロ機長は、ブッシュパイロット、エアラインパイロットとしての経験豊富なパイロットで、クラシック旅客機の維持・保存、飛行展示にも情熱を燃やすナイスガイだ。ブライトリング社のサポートを得て、ブライトリング・スーパーコンステレーション、ブライトリングDC-3のフライトを、ヨーロッパ各地でのエアショーで披露している。

ブライトリングDC-3は、世界一周飛行の途上でJAPAN TOURを行なう。1か月強日本に滞在し、震災の被災地を慰問する訪問飛行などを実施することになっている。そのJAPAN TOURで、僕は各地でのゲスト・フライトのレクチャラー役を務めるので、この歴史的な飛行のスタートを見守るため、ジュネーブへ赴いたのだった。

3月9日午前、ジュネーブ・フォーシーズンズ・ホテルで、アグーロ機長が世界一周飛行の概要を説明するプレスコンファレンス開催。その後、ブライトリング・ブティック・ジュネーブで、世界一周飛行のDC-3に搭載されるブライトリング・ナビタイマー(500個限定生産、飛行後に発売予定)が発表・披露され、午後PRESS FLIGHTが実施された。

ブライトリングDC-3のキャビンシートは30席が標準だが、世界一周飛行に当たって、キャビン中央に補助燃料タンクの設置スペースを確保するため、前方8席、後方6席の計14席配置となっている。従ってPRESS FLIGHTに搭乗できたプレスは14名のみ。もちろん僕もその一人だ。

ジュネーブ空港のプライベート機用ターミナルC-2から、マイクロバスでチャーター機やプライベート機のランプへ向かう。ブライトリングDC-3は、尾輪式独特の斜め上を向いた姿勢で、黄色と黒のブライトリング・フラッグに守られて駐機していた。ツンと上を向いた機首が可愛い。イルカの鼻先のようだ。そう言えば、愛読書のひとつディック・フランシスの『煙幕』に、こんな一節があった。『ジャーミストン競馬場に近い小さなランド飛行場で、尾輪に腰をかけ、いるかの鼻先のような機首を、飛ぶのを楽しみにしているかのように空に向けて、二機のDC-3が待っていた。』まさにそういう風情だ。

プラット&ホイットニーR-1830ツインワスプ始動。エンジンのランナップが結構長い印象だった。僕にとってDC-3でのフライトは、1980年代にアメリカ(ネヴァダ州)で搭乗して以来だ。当時は感激したものだが、記憶はかなり薄れている。テイクオフ。振動と揺れが、乗り慣れたジェット旅客機とは違う。そしてエンジン音。振動とエンジン・サウンドはやはりレシプロ機のものだ。DC-3の窓は、四角形で大きい。飛行高度が低いことと相まって、眺望が良く、遊覧飛行には向いている。遠くに雪を頂いたスイスアルプス、眼下にジュネーブ市街とレマン湖(ジュネーブ湖)。観光スポットのジェット噴水もよく見える。約30分間のフライトを楽しんだ。

PRESS FLIGHTを終え、給油を終えた午後4時過ぎ、ブライトリングDC-3はジュネーブ空港を離陸、正式に世界一周飛行に出発した。僕たちはランプで見送った。当初は、ジュネーブからザグレブへ向かう予定だったが、離陸時刻が遅くなり、スイスアルプス越えの視界の確保が難しいと判断、この日はフランスのアヴィニヨンで1泊、翌10日にアヴィニヨンからザグレブ(クロアチア)へ向かった。

クロアチア領内に入ると、クロアチア空軍のMiG-21がフレンドリー・インターセプト。表敬の出迎えだ。その後6機のピラタスPC-9によるWings of Stormが、ストーム・フォーメーションでDC-3をエスコートしてくれた。最初の寄港地ザグレブ訪問で、DC-3はまず大歓迎を受けた。ザグレブを発ったDC-3は、アテネ(ギリシャ)でストップオーバーし、テルアビブ(イスラエル)へ。3月14日、テルアビブからアンマン(ヨルダン)へ。アンマンでも大歓迎で迎えられた。ヨルダン空軍のエアロバティックチームRoyal Jordanian Falcons(Extra 300L×4機)と、フォーメーション・フライトを実施。ファルコンズは、バーレーンへ向かうDC-3を途中までエスコートしてくれた。(以下の写真提供は、BREITLING & Mr. Katsuhiko Tokunaga)

バーレーンでストップオーバーし、次の訪問地ドーハ(カタール)へ。ドーハではVIPゲスト・フライトを実施、テレビ局(アル・ジャジーラ)の取材も受けた。中東の旅が続き、3月21日ドーハからペルシャ湾上空を飛行しドバイ(UAE)へ。ドバイでもプレス・フライト、ゲスト・フライトを実施。人工島パーム・ジュメイラ、世界最高層のタワー建築ブルジュ・ハリファなどのランドマークを背景に飛ぶドバイでのフライトは、コクピットクルーにとっても素晴らしい体験だったとのこと。フォトジェニックなドバイで、フォトミッションも大成功。24日は終日、整備作業に当てられた。

3月25日、中東に別れを告げてアジアへ。ドバイからカラチ(パキスタン)に到着。ここで燃料給油。ドラム缶から手動での航空ガソリンの給油だ。長距離フライトが控えているので、キャビンに補助燃料タンクを設置。前部座席も取り外した。これがかなりの難作業で、11時間もかかったという。26日、カラチから灼熱の(日陰でも41度C)ナーグプル(インド)に到着。このフライトから、コパイロットがガブリエル・イベックからポール・ベイズリーに交代。フランシスコは機長を続ける。ナーグプルでもフレンドリーな大歓迎を受け、ゲスト・フライトも実施。

予定では、ナーグプルからチッタゴン(バングラデシュ)へ向かい、ここで給油することになっていた。ところがチッタゴンで予約してあった航空ガソリンが、消えてしまった! 盗まれたのか、横流しされたのか、単に業者がいい加減だったのか不明。とにかくチッタゴンでの給油は不可。次の目的地はプーケット(タイ)の予定だったが、とても燃料がもたない。風向や天気情報を慎重に調べ、航路を検討した結果、ナーグプルからチェンマイ(タイ)へ直行することに決定。8時間7分かけて、チェンマイに無事着陸。この機体が1940年に製造されて以来、最長の飛行記録だろうとフランシスコは言う(6月には、帯広からアリューシャンのシェミアまでの、11時間に及ぶフライトが控えているが)。たどり着いたチェンマイで、まさかのエンジントラブル発生。右エンジンが始動しない! キャブレターと燃料ポンプの不具合が原因と判明。オーバーホール済みのキャブレターが手配でき、機内に搭載してあった予備の燃料ポンプと交換した結果、エンジン始動に成功。その知らせを日本で聞いた僕は、ほっと胸をなでおろした。

エンジンが回復した翌日の4月1日、チェンマイからフォトミッションのためプーケット(タイ)へ。プーケットのココナッツ島やピピ島上空からの眺めには、フランシスコも感激したという。フォトミッション終了直後に、プーケットはサンダーストームに襲われたとのことだった。DC-3は、プーケットからクアラルンプール(マレーシア)へ。WORLD TOURのオフィシャル・カメラマンである徳永克彦さんが、マレーシア空軍のPC-7とともにDC-3をフレンドリー・インターセプト。アロースター付近でマレーシア空軍のピラタスPC-7の編隊が、DC-3をお出迎えだ。クアラルンプールまでのルートで、フォーメーション・フライトを実施しながら、無事クアラルンプールに着陸。続いてクアラルンプール上空でフォトミッション。世界一のツインタワー、ペトロナスタワーズやクアラルンプールタワーなどの高層建築を背景に、徳永さんの傑作が数々生まれた。プレス・フライト、ゲスト・フライトも実施し、4日朝クアラルンプールからシンガポールへ向かった。着陸したシンガポールのセレター空港では、放水礼の歓迎を受けた。シンガポール到着で、BREITLING DC-3 WORLD TOURの第1レグが終了。DC-3は、JAPAN TOURを含む東南アジア~東アジアへのフライトに備えて、およそ3週間に及ぶメインテナンスに入った。整備を終えたBREITLING DC-3は、4月21日にシンガポールを発ち、フィリピン、中国、台湾、日本への第2レグを目指す。

<ピラタス社(PILATUS Aircraft Ltd) 訪問>

スイスが誇る飛行機メーカー、ピラタス社を訪問。いかにもスイスらしい風景の中に、ピラタス社はある。練習機PC-7やPC-9で知られるピラタス社だが、現在の生産主力機は、高等練習機PC-21と輸送機のPC-12.だ。PC-21はスイス空軍、シンガポール空軍、UAE空軍で採用されている。シンガポール空軍向けPC-21が、生産ラインにも、フライトラインにも並んでいた。柱がない木造の建築物としてはヨーロッパで二番目の大きさという、ファイナルアッセンブリーの工場には、PC-21とPC-12が並んでいた。PC-12は生産1,000機を超えたベストセラー機で、アッセンブリーラインは活況を呈していた。今注目されているのが、ピラタス社初のジェットビジネス機のPC-24だが、フライトテストの準備中ということで、見学できなかったのが残念。

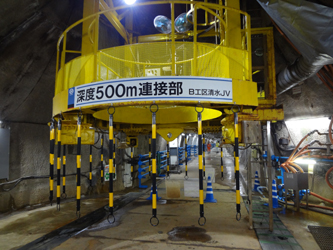

<瑞浪超深地層研究所視察>

日本原子力研究開発機構(JAEA)の、瑞浪超深地層研究所を、JAEA地層処分研究開発・評価委員会の委員の先生たちと共に視察。瑞浪では現在、深度500メートルに掘削した南北の地下坑道で、工学的対策技術の開発、物質移動モデル化技術の開発などが行なわれている。いずれも高レベル放射性廃棄物の地層処分のための研究開発だ。深度500メートルの坑道へは、途中まで工事用エレベーター、最後は90段の螺旋階段で到達。

<美濃歌舞伎博物館「相生座」訪問>

昨年、JTWOの特別例会を、岐阜県郡上市で開催した際に、岐阜の地歌舞伎について講演していただいた小栗幸江さんが館長を務める「ミュージアム中山道」と、美濃歌舞伎博物館「相生座」を訪問するため、岐阜県瑞浪市へ。「ミュージアム中山道」は、小栗家のコレクションの展示館。歌舞伎衣裳、鎧兜、刀剣、陶磁器などのコレクションが見事だった。館内は撮影禁止なので、残念ながらコレクションは紹介できない。瑞浪市日吉町の山中に建つ「相生座」は、小栗さんが移築・再生した芝居小屋だ。歌舞伎を上演できる現役の芝居小屋であると共に、2階席など一部が歌舞伎博物館として公開されている。たくさんの衣裳を保存している地歌舞伎の上演は勿論のこと、プロの歌舞伎も上演される。今年も中村勘三郎一座がやってくるそうだ。小栗さんに座内を案内していただいて、舞台にも立たせていただいた。必見の価値ある芝居小屋「相生座」である。

<6日間だけの羽田航空博物館>

2月23日~28日、羽田図書館(大田区羽田1丁目)で、僕が理事長を務めるHASM(羽田航空宇宙博物館推進会議)が、ミニ航空博物館とも言うべき展示会を開催。いつの日にか羽田の地に航空博物館を実現したいという、NPOとしての僕たちの活動「羽田航空博物館プロジェクト」の一環となる展示会だ。タイトルのとおり6日間だけの開催だったが、地元大田区の皆さんや航空ファンの皆さんに観ていただいた。展示内容の中心は、写真の収集活動を続けている「私の羽田アルバム」写真展と、故・斎藤茂太先生のエアラインバッグ・コレクションの展示。さらに電動ヒコーキ操縦体験も実施し、親子連れの皆さんに楽しんでいただいた

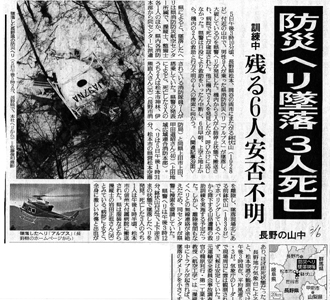

WRITING & COMMENT

執筆活動は、今期はETT(フォーラム・エネルギーを考える)ホームページの、「私はこう思う!」コーナーへの寄稿のみ。地球温暖化対策への貢献が期待される、日本の人工衛星、温室効果ガス観測技術衛星、気候変動観測衛星がテーマだ。メディアへのコメントや解説もいくつか行なった。新千歳空港で発生した、ANAのDHC-8が誘導路外の雪の中へ突っ込んだ事故(1月19日)について、北海道新聞にコメント。着陸後に、滑走路から誘導路へのターンに失敗したもの。スリップかスピードオーバーか、操縦輪のコントロールミスか。3月5日に起こった、長野県の防災ヘリコプタ・ベル214が山中に墜落した事故について、毎日新聞、時事通信、共同通信各社にコメント。直接の事故原因は、メインロータあるいはテイルロータが樹木に接触したことで、コントロールを失ったものだろう。

このベル214は救助訓練に向かっていたものだが、訓練地点に到着する前に起こった事故だった。なぜ途中で樹木に接触する事態になったかについては、訓練前に山岳地の下見をしようとして高度を下げたものと、僕は想像した(後に事項調査でも同じ見解が示された)。

『僕の交書録』 <BOOKS MY BEST 2017 JAN.~MAR.>

2017年最初の3か月間の読書歴は、購入が20冊、贈呈いただいたのが5冊、再読が2冊の計27冊。今期のMY BESTは、以下の9作品11冊(順番は読んだ順)。

塩野七生さんの『ギリシア人の物語』は全3巻の2巻目。年に1冊の刊行だから、1巻目を少し読み返さないと2巻目に入れない。『ローマ人の物語』のほうがドラマチックで面白かったが、ギリシア人もまた興味深い。3巻目をまた1年待つとしよう。

今期最大の話題は、鳴り物入りで登場した『騎士団長殺し』第1部、第2部。まさにムラカミ・ワールド。『1Q84』よりも、こちらのほうが僕は好きだ。しかし物語は終わっていないと思う。第3部が書かれることになるだろう。ご贔屓作家・原田マハさんの新作2作品に出会えたのは、今期の収穫。特に『リーチ先生』が良かった(4月に第36回新田次郎文学賞を受賞が決まった)。舞台が美術界なら、マハさんの独壇場の感がある。ご贔屓と言えば、海外ではキャロル・オコンネル。彼女が創造したヒロイン、氷の天使キャシー・マロリーがご贔屓なのだ。シリーズ9作目の「ルート66」で、ついにこのクールな女刑事の秘密が明らかになる。おなじみクロンビーの『警視』シリーズ(英)、初見参のダール(米)、クレフェルト(デンマーク)、ロイ(米)と、ミステリ界は快調。特にローリー・ロイの『地中の記憶』は、ミステリを超えて純文学だった。ぼくにとってミステリ読書は、平凡な日常のスパイスだ。

[ Non Fiction ]

| 『ギリシア人の物語 Ⅱ 民主政の成熟と崩壊』 | 塩野七生 | (新潮社) |

| 『リーチ先生』 | 原田マハ | (集英社) |

| 『インヴィジブル・シティ』 | ジュリア・ダール | (ハヤカワ・ミステリ文庫) |

| 『サロメ SALOME』 | 原田マハ | (文藝春秋) |

| 『凍てつく街角』 | ミケール・カッツ・クレフェルト | (ハヤカワ・ミステリ) |

| 『騎士団長殺し 第1部 顕れるイデア編』 | 村上春樹 | (新潮社) |

| 『騎士団長殺し 第2部 遷ろうメタファー編』 | 村上春樹 | (新潮社) |

| 『警視の挑戦』 | デボラ・クロンビー | (講談社文庫) |

| 『ルート66』(上・下) | キャロル・オコンネル | (創元推理文庫) |

| 『地中の記憶』 | ローリー・ロイ | (ハヤカワ・ミステリ) |

『僕のシネマテーク』 <CINEMAS MY BEST 2017 JAN.~MAR.>

1月~3月の映画鑑賞歴は、計23本。劇場鑑賞14本、試写1本、ヨーロッパ往復の航空機内でのInflight Movieが5本。機内では国内公開前の、『メッセージ』と『マンチェスター・バイ・ザ・シー』が観られたのが収穫だった。いずれもアカデミー賞で複数部門ノミネート作品。今期のMY BESTは、以下の10本(順番は鑑賞順)。

今期のハイライトは、何と言っても「ラ・ラ・ランド」だろう。タイトル前の、渋滞する高速道路での踊りと歌のパフォーマンスで、すでにこの映画の評価は決まった。ハリウッド・ミュージカルへのオマージュにも溢れているし、文句なしの傑作。第89回アカデミー賞6部門で受賞したが、作品賞に選ばれなかったのが残念。公開初日の初回に観て、また10日後にも観た。『ジャッキー』は、ナタリー・ポートマンが『ブラック・スワン』に迫る名演技で魅せる。

SFファンに嬉しい作品が『メッセージ』と『パッセンジャー』。『パッセンジャー』は宇宙船のデザインも良いけれど、ラストのオチが特に良いですね! 監督で観たのが『ミス・ペレグレン』。いつも期待を裏切らないティム・バートン監督。奇妙で魅力的なバートン・ワールド炸裂。映像的に面白かったのが『タンジェリン』。全編スマートフォンで撮影された映画だ(そういう時代になったのですね)。LAに生きるトランスジェンダーの日常が、斬新な撮影方法でリアルに描かれていた。『幸せなひとりぼっち』はスウェーデン映画。不器用な生き方しかできない、不機嫌なじいさんが良い(ほんとは優しい)。スウェーデン国民の5人に1人が観たという、ヒューマンドラマだ。じいさんに共感。

| 『アイ・イン・ザ・スカイ 世界一安全な戦場』 | (EYE IN THE SKY) | ギャヴィン・フッド監督 |

| 『幸せなひとりぼっち』 | (EN MAN SOM HETER OVE) | ハンネス・ホルム監督 |

| 『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』 | (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children) | ティム・バートン監督 |

| 『タンジェリン』 | (Tangerine) | ショーン・ベイカー監督 |

| 『エゴン・シーレ 死と乙女』 | (EGON SCHIELE Death and The Maiden) | デイーター・ベルナー監督 |

| 『ラ・ラ・ランド』 | (LA LA LAND) | デイミアン・チャゼル監督 |

| 『メッセージ』 | (Arrival) | ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督 |

| 『マンチェスター・バイ・ザ・シー』 | (MANCHESTER BY THE SEA) | ケネス・ロナーガン監督 |

| 『パッセンジャー』 | (PASSENGER) | モルテン・ティルドゥム監督 |

| 『ジャッキー ファーストレディ 最後の使命』 | (JACKIE) | パブロ・ラライン監督 |

<2017年 APR.~JUN.>

COVERAGE & EVENT

<BREITLING DC-3 JAPAN TOUR>

<JAPAN TOUR in KUMAMOTO>

世界一周飛行中のブライトリングDC-3は、シンガポールでおよそ3週間のメインテナンスを終えて、4月21日にシンガポール~コタキナバル(マレーシア)で、歴史的飛行を再開した。クルーはフランシスコ・アグーロ機長、パイロット兼メカニックのポール・ベイズレー氏、撮影担当のダニエル・メイヤー氏(以下敬称略)。その後ラオアグ(フィリピン)、マカオを経由して4月25日に台北(台湾)に到着した。台湾西海岸沖で、中華民国空軍のF-CK-1チンクオ(経国)3機が、フレンドリー・インターセプトでDC-3を歓迎してくれた。当初は上海訪問も予定されていたが現地の受け入れ態勢が整わず、上海はスキップして、マカオ~台北~鹿児島(補助燃料タンクの取り外し、整備作業)と寄港して、ジャパンツアー「みんなで大空を見上げよう!」プロジェクトが、公式にスタートする熊本を目指した。

4月29日午後、ブライトリングDC-3は熊本空港に着陸した。僕にとっては3月9日以来に観るDC-3の機影だ。まず熊本空港のターミナル・スポットで、CIQの手続き。これに1時間弱かかった。なかなか僕たちが待つ、空港に隣接した崇城大学空港キャンパスのランプまでやって来ない。早く近くでDC-3を観たいと、歓迎陣もスタッフも落ち着かない。15時過ぎ、やっとターミナルビル前からタキシングしてDC-3がやって来た。フランシスコとポールが、コクピットから手を振ってスポットイン。オフィシャルカメラマンの徳永克彦さん、オフィシャルレポーターでキャビンクルー(セイフティスーパーバイザー)も務める志太みちるさんも同乗してきた。みんなとも3月のジュネーブ以来の再会だ。

益城町立広安西小学校の吹奏楽部の児童による演奏で、歓迎セレモニーがスタート。演奏曲は世界一周飛行中のDC-3に敬意を表して「アラウンド・ザ・ワールド」、そして地元出身の水前寺清子さんの「365歩のマーチ」だった。児童代表の素晴らしい歓迎スピーチがあり、クルーへの花束贈呈。それに応えて、フランシスコ機長からDC-3の写真額が贈られた。

16時過ぎからフランシスコ・アグーロ機長の記者会見。世界一周飛行という冒険への抱負と、ブライトリングDC-3について語った。世界一周飛行の中でも、このジャパンツアーが最も重要と強調する。ジャパンツアーのオフィシャル訪問地は、熊本、神戸、福島。いずれも震災を経験し、まだまだ復興途上にある地だ。熊本地震はつい去年のことだった。震災の被災地を訪問して、地元の皆さんにDC-3を、大空を見上げてもらうことで、明日への勇気、未来への希望を培ってほしいという、「みんなで大空を見上げよう!」プロジェクトが、DC-3ジャパンツアーの核なのだ。東日本大震災で被災した福島への、2013年のブライトリング・ジェットチームの慰問飛行に続く、ブライトリング・ジャパンの「みんなで大空を見上げよう!」プロジェクトだ。

夜は肥後牛のしゃぶしゃぶ、すき焼きと馬刺しで、クルーの歓迎夕食会。

4月30日から公式スケジュールがスタートした。僕の仕事もこの日から始まった。8時過ぎにクルーと共に崇城大学空港キャンパスへ向かう。9時から、パッセンジャーフライトの乗客にレクチュア。レクチャラー(解説者)というのが、ジャパンツアーでの僕の役割だ。まず午前の2回のフライトに搭乗する益城町の児童に、DC-3という飛行機の歴史的な位置づけ、ブライトリングDC-3の世界一周飛行について解説する。搭乗できるのは、各フライトに14名のみ。キャビンの中央を補助燃料タンクのためのスペースにしているので、14席しかないのだ(本来は30席仕様)。益城町の新5・6年生を対象に事前に募集し、抽選に当選した児童だけが招待された。世界一周飛行の中でも、子供たちが体験飛行に招待されるのは、ジャパンツアーだけだ。パッセンジャーフライトでは、阿蘇山上空と熊本市内上空を飛行。約30分間の飛行を終え、子供たちは興奮しながら降りてきた。口々に空からの景観や、珍しい飛行体験を語ってくれた。

12時半頃から2回目のレクチュア。レクチュアは毎回30分。この日3回目のパッセンジャーフライトの乗客は、ブライトリング時計のオーナーたちだ。ブライトリング・ジャパンのお得意様。ブライトリングのオーナーには、飛行機ファンが多いから搭乗希望者が多く、厳しい抽選だったそうだ。搭乗券はまさにプラチナチケットだ。大人が相手だから、機体や飛行の解説に加えて、このDC-3には500個のナビタイマーが搭載されていることを強調する。この記念モデルの時計は、世界一周飛行終了後に発売される。日本にはわずかに50個が輸入される予定という。ジャパンツアーのイベントに参加した顧客は、購入の事前予約ができることも、忘れずに伝える(解説だけではなくPRもレクチャラーの役目?)。

大人の体験搭乗のリアクションは、子供たちとはまた違ったものだった。DC-3で飛べたことをもちろん喜んでいたが、被災の爪痕がまだ残る故郷を上空から眺めることで、様々な想いが去来したようだ。親戚や友人が被災したり、亡くなった経験を持つ人も少なくなかったのだ。追悼のフライトでもあった。

午後のレクチュアの対象は、残念ながらパッセンジャーフライトの抽選に漏れた人たち。まず機内見学ツアー参加の益城町の小学生。飛行はないけれど、コクピットを見学しキャビンのシートに座れる。記念撮影もある。これだけの体験でも喜んでくれた。夕方には、所定の撮影エリアからDC-3を眺め、撮影するだけのツアー。クラブ・ブライトリングのメンバーを対象に、事前申し込みで招待された、ブライトリングファン、飛行機ファンの皆さん。その数100人以上。

夜は、イベント初日の成功を祝って、クルー、スタッフ全員で、熊本城の夜景が見えるホテルのレストランで大夕食会。

5月1日にはメディアフライトが行なわれた。8時過ぎクルーと共に空港へ。地元を中心としたメディアの皆さんにレクチュア。10時過ぎから1回目のメディアフライト。11時過ぎから2回目のフライト。このメディアフライトには、僕も同乗した。飛行ルートは、パッセンジャーフライトと同じく、阿蘇エリアと熊本市街地エリア上空。徳永さんが乗る空撮用のカメラプレーンも飛ぶ。昨日フライトクルーと、空撮の入念な打合せをしていた。空港近くから阿蘇へ向かうエリアには、まだブルーシートが目立つ。まだまだ復興の途上なのだ。阿蘇パノラマライン、草千里、烏帽子岳と、阿蘇エリアの景色を楽しむ。噴煙を上げるお釜の写真も撮れた。DC-3は低速度で低空を飛ぶ。おまけにウッドフレームがついたキャビンの窓が比較的に大きいので、遊覧飛行には向いている。

阿蘇エリアから熊本市街地へ、DC-3の飛行は順調だ。市街地で最も印象的だったのが、やはり空から観る熊本城だ。痛々しいほど被災している。大型のクレーンで、復旧のための工事が行なわれていた。来週には熊本城は工事用のシート等で全体が覆われるとのことで、崩れた石垣や破壊された天守などを、そのままの姿で観ることができるのは最後のチャンスだったのだ。復興工事が終わるのは、20年後とも言われている。熊本城を2度周回する間に、想いを込めてその姿をたくさんカメラに収めた。

<JAPAN TOUR in KOBE>

熊本でのイベントを終えたブライトリングDC-3は、岩国基地へ向かった。5月5日の米海兵隊フレンドシップデイに招待されたのだ。もともとこの招待が、ジャパンツアーのきっかけになった。ただし岩国ではフライトは行なわず、地上展示のみだ。岩国でレクチャラーとしての僕の仕事はないし、クルー以外は国内を同乗して移動できないので、僕は一旦JALで熊本空港から帰京し、5月18日に2番目のオフィシャル訪問地神戸に入った。岩国の後、DC-3は神戸空港に隣接したヒラタ学園神戸エアセンターで、メインテナンスを実施していた。2013年にブライトリング・ジェットチームが来日した際も、ここがジャパンツアーのベースになった。ブライトリングDC-3は、ヒラタ学園エアセンターのハンガーに翼を休めていた。ハンガーには、たたまれたブラダータンクもある。

神戸から、コパイロット(交代で機長も務める)がポール・ベイズレー氏からラファエル・ファブラ氏(エアバスA320のパイロット)に交代、メカニックのジェラール・ソウス氏が加わった。ビデオグラファーのグレゴリー・ルモワーヌ氏もやって来た(以下敬称略)。みんなジュネーブ以来の再会だ。

5月19日、神戸イベント初日。真っ青な青空。キッズフライトと呼ぶパッセンジャーフライトと、メディアフライトが実施された。8時過ぎヒラタ学園エアセンターへ。9時から神戸海洋少年団の皆さんにレクチュア。彼らのフライトが終わると、クルーとの交流の時間が設けられた。海洋少年団のキッズたちが、手旗信号で歓迎の挨拶と、体験搭乗の御礼を披露。小学校低学年の子もいて可愛いい歓迎ぶり、また開港150年の神戸らしい歓迎ぶりだった。そして記念撮影。長く子供たちの記憶に残ることだろう。

午前中2回目のレクチュアは、メディア向け。熊本ではローカルメディアだけだったが、神戸には在阪に加えて東京からもメディアが取材にやって来た。旧知の航空雑誌関係の記者も多い。搭乗時のキャビンで、機首が上がっている尾輪式の特徴を実感できること、P&Wツインワスプのエンジンサウンドを楽しんでほしいことなども、ブリーフィングで話す。午後もメディアフライト向けにレクチュア。本日3回目のフライトは15時過ぎに終了した。メディアの皆さんも、安定した飛行ぶり、エンジンサウンド(うるさくはない)、上空からの眺望の良さなどに満足した様子だった。

ところで、DC-3への給油は、通常はタンクローリーから行なわれる。しかしヒラタ学園神戸エアセンターには、航空ガソリン(Aviation Gasoline)の給油ステーション設備があるので、そこから直接給油できる。駐機位置から給油ステーションまで、トーイングカーで移動させる。尾輪にトーイングバーを取り付け、後ろから機体を押してステーションまで誘導するのだ。このオペレーションが見事だった。

神戸イベント2日目の20日も好天。5月とは思えないほどの暑さだった。8時過ぎ空港へ。この日のフライトは2回。いずれもゲストはブライトリングのオーナー。抽選で搭乗の権利をゲットした、クラブ・ブライトリングのメンバーだ。もちろん全員の手首にはブライトリングが輝く。9時から1回目のレクチュア。10時前にゲストフライトがテイクオフ。続いて10:30から2回目のレクチュア。神戸、大阪はブライトリングの顧客が多い地域だ。セールスの重点エリア。レクチュアの最後に、500個積まれているナビタイマーの国内販売予定について強調し、僕もセールスプロモーションに協力する。後でブライトリング・ジャパンのスタッフが、そっと教えてくれたのだけれど、搭乗後にナビタイマー予約の意向を示したゲストが、10人ほどいたとのこと(熊本でも数人の予約があったそうだ)。なお各地でフライトを体験した皆さんには(子供もメディア関係者も含めて)、ディプロマ(搭乗証明証)が贈られる。またブライトリングのキャップもプレゼントされる。皆さん本当に嬉しそうだった。

2回目のフライトは、11:30頃に予定されていたのだけれど、僕はそれに先立ってカメラプレーンでテイクオフしていた。オフィシャルカメラマン徳永克彦さんのご厚意で、空撮のカメラプレーンに同乗させてもらったのだ。カメラプレーンは、熊本の時と同じビーチ・ボナンザ。撮影用に、扉を取り外してある。飛行中の風圧がすごかった。僕はベルトを締めて後ろ向きのシートに座っていたが、徳永さんは腰に命綱を付けて床に座り込んでの撮影だ。

飛行ルートは、神戸空港を離陸後、右旋回してポートアイランド上空を横断し大阪方面へ。大阪の市街地上空を周回飛行(関空と伊丹のトラフィックのはるかに下方)した後、淀川河口から海沿いに西へ向かい、神戸港上空を通過、六甲山を右手に見て左旋回し神戸空港にアプローチする。300m+くらいの低高度の飛行だから、あべのハルカス、USJ、甲子園球場などのランドマークも良く見える。しかし僕は指呼の間に捉えるDC-3の姿に興奮して、ファインダーの中心は機体ばかりだった。背景のランドマークは、ほとんど意識になかった。ウインドゥ越しではない、風圧に耐えての生の撮影はやはり迫力がある。大満足の30分間のフライトだった。徳永さんに感謝。

午後にもう1回レクチュア。今度は機内見学のゲスト向けだ。体験飛行の抽選に外れたクラブ・ブライトリングのメンバー、14名×3組。機内でフランシスコ機長のスピーチを聞いて、コクピットを見学、シートの座り心地を確かめる、そしてDC-3をバックに記念撮影、それだけでも満足の様子だった。さらにこの機内見学と並行して、観覧エリアからの見学も実施された。その数およそ100人。DC-3を間近で見られるというだけで、この人気だ。確かに2度とないだろう貴重な体験だ。ブライトリング・オーナーの飛行機ファンも多かったようだ。このゲストのグループは、観覧エリアの柵から先へは機体に近づけない。そこでフランシスコ機長が観覧エリアまでやって来て、ゲストにスピーチするサービス。フランシスコ機長は本当にゲストに優しいし、サービス精神も旺盛だ。ジャパンツアーを大切にしている想いが、ここからも伝わって来た。通訳担当の柴田さんが帰京してしまったので、僕がこのシーンのコーディネーター兼通訳を務めた。質問も多く、このゲストグループが、一番熱心だったかも知れない。

大満足の空撮フライトだった。

神戸イベント最終日の21日も、2回のフライトが行なわれた。いずれもクラブ・ブライトリングのメンバーがパッセンジャーだ。午前中に2回レクチュアをして、2回のフライトも午前中に終了。午後からは、昨日同様に機内見学会。このゲストにもレクチュアを実施。さらに観覧エリアからの見学。この日も、観覧のみのゲストに機長がスピーチのサービス。この日も僕がコーディネーター兼通訳を務めた。

ところで、レクチャー以外の時間に僕が何をしていたかというと、DC-3の写真撮影、クルーとのコミュニケーションは当然として、メディアやゲストの皆さんの質問に答えたり、飛行機やブライトリングについて雑談をしたり。ゲストの飛行機ファンの中には僕のことを知っている人もいて、リクエストに応じて一緒に写真を撮ったりもする。写真といえば、ブライトリング・ガールとPR風のポージングで写真も撮った(ブライトリング・ガールとのツーショットはお約束になり、福島でも継続)。こうして神戸イベントも無事終了。クルーではない僕は、残念ながら国内のDC-3の移動に同乗できない。21日夕刻、神戸空港からスカイマークで帰京した。

<Mt. FUJI : Air to Air Photography>

(Photo by Katsuhiko Tokunaga/BREITLING)

ブライトリングDC-3は22日に仙台空港へ向かい、ここで給油して、ジャパンツアー最後の公式訪問地の福島空港に到着。福島空港では航空ガソリンの手配ができないので、給油地である仙台空港が、福島イベント以降のDC-3の停泊空港となる。神戸から仙台へ向かう途中で、富士山を背景にオフィシャルの空撮ミッションが行なわれた。カメラプレーンからの撮影は、もちろん徳永克彦さんだ。

<JAPAN TOUR in FUKUSHIMA>

ジャパンツアーの最後の公式訪問地は、2013年にブライトリング・ジェットチームも訪問した福島だ。5月25日に福島市で歓迎式典と、プレスカンファレンスが開かれた。こちらの出席はフランシスコ機長だけだったで、他のクルーと僕たちは郡山市で焼肉(米沢牛)パーティー。考えてみると、熊本(肥後牛)、神戸(神戸牛)、そして福島と、美味しい牛肉を食べ続けてきたジャパンツアーだった。

さて福島イベントの初日は、5月26日。DC-3は福島空港のカーゴビル前のNo6駐機バースに駐機しており、イベント会場はターミナルビル南側の国際貨物施設に設けた特設テント会場だ。熊本、神戸と好天に恵まれ続けたが、福島は小雨まじりの曇天。雲高が低い。8時過ぎにクルーと共に、郡山のホテルから福島空港へ。9:50頃から1回目のレクチュア。福島最初のパッセンジャーフライトのゲストは、大笹生小学校の6年生と小林香福島市長だ。福島市内と郡山市上空を周回する予定だったが、悪天候で飛行は中止。しかしDC-3搭乗の雰囲気を味わってもらおうと、フランシスコ機長は空港内のタキシングに予定を変更した。飛ぶことはできなかったものの、滑走路をタキシングできたことで子供たちは満足した様子で、笑顔で乗降ステップを降りてきた。機体の前で記念式典。小林市長、児童代表の挨拶があって、記念に「土湯こけし」と、子供たちが書いた「Welcome to Fukushima. Thank you very much.」の寄せ書き色紙がクルーに贈られた。返礼の品はサイン入りのDC-3の写真パネル。フランシスコ機長は、早速「土湯こけし」と色紙を機長席において記念写真を撮った。

午後のフライトのゲストは、小塩江中学校の生徒と全日空のOBとOGだ。ジャパンツアーのキッズフライトのゲストは小学生が中心で、中学生が搭乗するのはここ福島だけ。ワールドツアーでキッズフライトが行なわれるのは、ジャパンツアーだけだ。13時過ぎから、午後の2回のフライトのゲストにレクチュア。今日最後のフライトには、全日空がDC-3を運航していた時代に、コパイロットを務めた経験のある昼間才蔵さん(81歳)、CA(当時はスチュワーデス)として乗務経験のある林道子さん(76歳)も、ゲストとして搭乗する。レクチュアの中で、このお二人のベテランも紹介した。天候はなかなか好転しない。せっかくのフライトの機会だけれど、残念ながらタキシングだけに終わるかも知れないと、お話ししているところにスタッフから連絡が入った。雲高が低く、当初予定していた会津へのフライトは無理だけれど、今なら空港と郡山周辺を周回するローカルフライトは可能と、フランシスコ機長が言っているという。中学生諸君から、歓声があがった。早々にレクチュアを切り上げて、皆さんをランプへ送りだす。僕もカメラを抱えてランプへ。福島での飛行写真がまだ撮れていないのだ。

小塩江中学校の生徒たちのフライトを眺めながら、昼間さん、林さんとDC-3談議。エール・フランスでDC-3のメインテナンスを長く手掛けてきた、メカニックのジェラールも交えて、DC-3のエピソードは、尽きない。福島空港は滑走路の向こう側が、緑の丘になっているから、曇天とはいえ、離着陸するDC-3の姿が映える。福島空港(うつくしまふくしま)はグリーンエアポートだ。

この日3回目のフライトに、昼間さんも林さんも無事搭乗することができた。フライトを終えたお二人も、子供たち同様にやはり興奮気味だった。昼間さんはエンジンサウンドが懐かしかったと、林さんは尾輪式キャビンの傾斜に当時の想い出が甦ったと話してくれた。小雨まじりの曇天の下、ローカルフライトとはいえ、フライトを体験していただけて良かった。実はこの日、ビデオグラファーのグレゴリーは会津へ行っていた。鶴ヶ城上空を飛ぶDC-3をビデオに収めるためだ。皮肉なことに会津地方は晴天だったという。ところが、待てど暮らせどDC-3はやって来ない。空しくロングドライブで郡山に戻ったそうだ。夜、ホテルのバーで、みんなでグレゴリーの愚痴を聞いた次第。

クルーは各地で日本の美味しい牛肉を堪能してきたが、同時に寿司などの日本食や、日本酒、日本製ワインも楽しんだ。彼らは日本食のファンだ。特に日本のお米が美味しいという、なかなかの通なのだ。最後に残ったリクエストが、美味しい日本のウイスキーを飲みたいというものだった。幸いホテルのバーに「竹鶴17年」があった。僕がリコメンドして、みんなでこのニッカの銘品を楽しんだ。絶賛だった。

この夜は、飛行機談議にも花が咲いた。特に「優れたパイロットとは」というテーマが興味深かった。フランシスコもラファエルも、最新のハイテク旅客機を操縦しているが、やはりクラシック機のファンらしく、デジタル化されていない機体にこそ操縦の醍醐味があるし、マニュアル操縦にこそ操縦の技術が求められるとのことだ。危難を避ける究極の技術は、マニュアル操縦の経験で培われるとのことだった。

キッズフライトのたびに、フランシスコとラファエルは、子供たちをコクピットに招き入れ、直接話をするサービスを繰り返していた。初めて飛行機に乗るという子供たちも少なくなかった。彼らにとって初めての飛行機がブライトリングDC-3で、それを自分が操縦したということに、特にラファエルは感動していた。飛行機が好きになった、飛行機の歴史に興味がわいたと、子供たちがそろって言ってくれたことに、フランシスコは満足そうだった。子供たちに、将来飛行機の仕事をしたいかと聞くのも毎回のことだった。ほとんどの子供がイエスと答えたそうだが、意外なことにパイロットになりたいという子は一人もいなかったという。何とみんなメカニックになりたいと答えたというのだ。機体の点検をしたり、パイロットに手信号で合図を送ったりする姿が、かっこよく映ったらしい。パイロットの二人はガッカリしていたが、メカニックのジェラールはニッコリだ。『ジェラールが、日本ではヒーローだね!』と乾杯。

5月27日は、3回のパッセンジャーフライト、機内見学会、観覧エリアからの外観見学会が予定されていた。朝食の時に、フランシスコ機長にお願いした。今日が僕にとっての最後のチャンスなので、コクピットのジャンプシートで飛ばせてほしいと。客席はゲストで常に満杯だし、ジャンプシートには管制塔との交信の補助などの役割もあるから、熊本で乗って以来僕にはフライトのチャンスがなかったのだ。幸い機長のOKがもらえた。レクチュアの間隙をぬって、2回目のフライトに搭乗できることになった。

この日も8時過ぎに空港へ。9時過ぎから1回目のレクチュア。クラブ・ブライトリングのメンバーとメディアがゲストだ。続いて10時過ぎから、やはりクラブ・ブライトリングのメンバーとメディアのゲストにレクチュア。この2回目のフライトで、僕も飛んだ。フランシスコ機長とブライトリング・ガールに迎えられて、機内へ。この日も福島地方は小雨まじりの曇天なので、ローカルフライトだ。

小さな跳ね上げ式のジャンプシートにつく。機長席にラファエル、コパイロット席にフランシスコ。エンジンスタート前のチェックリスト確認から、コクピットの作業をつぶさに見る。エンジンスタート。ランナップ。タキシング。ランウェイエンドでのチェックリスト。そしてテイクオフラン。右手に空港ターミナルビル、左手に緑ののり面の丘を見ながら滑走路を疾走する。テイクオフのランは短い。900m弱でエアボーン。

須賀川市の田園風景が、左右のコクピットウインドゥに広がる。曇天で視界もクリアではないが、飛行高度が低いので、下界の眺めは悪くない。フランシスコが自撮りで、コクピットの3人の写真を撮ってくれた。蛇行する阿武隈川と周囲の田園風景。やがて郡山の市街地が見えてきた。郡山駅が見えた。開成山野球場と開成山公園が良く見える。飛行はスムーズだ。旋回して福島空港へ戻る。空港上空で2回場周飛行。コクピットウインドゥには雨粒。ランウェイが迫る。ランディングもスムーズだった。水平姿勢から尾輪式の機首上げ姿勢になって、ランプまでタキシング。ジャンプシートでのフライトの終わりだ。

満足のうちにジャンプシートでのフライトを終えて、控室のテントに戻ると、ミカ(ミカエル)ブラジョー氏の姿があった。来週開催される「レッドブル・エアレース2017千葉」に出場する、ブライトリング・レーシングチームのパイロットだ。同じブライトリング・ファミリーとして、DC-3を応援するため福島空港へやって来たのだ。昼食後、3回目のフライトに向けてレクチュア。クラブ・ブライトリング・メンバーのお子さんたちと、メディアのためのパッセンジャーフライトだ。これにミカ・ブラジョーも乗ることになった。子供たちにはサプライズ。大喜びだった。やはりレーシング・パイロットは人気がある。

ミカと子供たちのフライトが終わって、最後のレクチュア。これは機内見学と観覧エリアからの見学のゲスト向けだ。搭乗権の抽選に外れた人たちだが、100人ほどが参加した。機内見学が終わった15時すぎから、急きょトークショーが行なわれることになった。フランシスコ機長、ミカ、そして僕の3人によるトークショーだ。ゲストの皆さんにとっては、ビッグ・プレゼントとなった。フランシスコ機長は、これまでのジャパンツアーの感想や、これからの太平洋横断飛行などについて語ってくれた。ミカはエアレースへの抱負を語り、DC-3のワールドツアーにエールを送った。このトークショー出演が、僕にとってジャパンツアーにおける最後の仕事となった。

<RED BULL AIR RACE in CHIBA>

「レッドブル・エアレース」のサイドアクト・パフォーマーとして飛んだブライトリングDC-3

6月3日、4日に、千葉市幕張で開催された「レッドブル・エアレース」に、ブライトリングDC-3はサイドアクト・パフォーマーとして招待された。両日ともレースコース上空をローパスし、観客を沸かせた。3日はレース会場のスカイラウンジ(ブライトリング・ジャパンのご招待)から、4日にはレース用エアポートがある浦安市総合公園のパブリックビューイング会場の大スクリーンで、僕はブライトリングDC-3のデモフライトを見守った。

<JAPAN TOUR LAST DAY in OBIHIRO>

ブライトリングDC-3のジャパンツアーにおける、レクチャラーとしての僕の仕事は福島のイベントで終わった。翌日に東京で予定が控えていたので、あの日はクルーやスタッフへの挨拶もそこそこに、あわただしく福島空港を後にし、郡山駅から新幹線で帰京した。まだちゃんとサヨナラを言っていないのが気がかりだった。ジャパンツアーを終えたブライトリングDC-3は、次の目的地アメリカへ向けての太平洋横断飛行で、まず帯広からアリューシャン列島のシェミアを目指す。そこで帯広までDC-3を見送りに行くことにした。幸いJAL577便・羽田~とかち帯広空港のチケットが取れたし、帯広でクルーが滞在するホテルの予約も取れた。

6月5日14:45とかち帯広空港到着。ブライトリング・ジャパンの青木慎五さんと合流する。青木さんはジャパンツアーの運航オペレーターだ。朝から空港で待っていたとのこと。と言うのも、DC-3の帯広出発予定が、不確実だったのだ。もともと6日午後の出発予定だったが、アリューシャンまでの気象条件が厳しく、出発を5日に繰り上げることも検討されていた。5日の出発に備えて、青木さんは先乗りしていたのだ。シェミアまでの飛行は、世界一周飛行の中でも最大の難所で、キャビンの補助燃料タンクも満タンにして、ぎりぎりの飛行時間だから、成否は気象条件に大きく左右される。青木さんと一緒に、クルーのサポートということで、空港事務所から制限区域への立入り許可をもらう。とかち帯広空港では、これだけの大型機(しかもクラシック機)を外来機として迎えるのは、初めてとのことだった。空港事務所も、JAL、ANA(AIR DO)のスタッフも、興味津々でとても親切だった。

結局6日夕方の出発と決まり、DC-3は午前中に富士山を背景にしたビデオ撮影を終えて、16時過ぎに仙台空港からとかち帯広空港に飛来した。僕はグッドタイミングで間に合ったことになる。ランプで待っていると、フランシスコ機長、ラファエル、ポール、徳永さん、志太さんが降り立った。熊本でのイベントの後、一時アメリカに帰国していたポール・ベイズレーが加わり、パイロット3人体制で太平洋横断飛行に臨むのだ。ポールはメカニックも兼ねるから、ジェラールはスイスに帰国した。

着陸後の点検を終え、補助燃料タンク(ブラダータンク)に給油を始めたところで問題発生。タンクからのリークが発見されたのだ。補助燃料タンクは命綱だ。ここから青木さんの大奮闘が始まった。ポールの指示を受け、燃料タンクメーカー指定の接着剤を探す。ところが帯広中の店を当たっても、指定の接着剤が無いのだ。とりあえず手に入るだけの種類の接着剤を購入したが、安全のためにはメーカー指定のものが必要だ。夕食の間も、青木さんは電話を手放さない。あちらこちらに問い合わせた結果、札幌の東急ハンズにあるという。明日札幌から届けてもらうことになった。しかし出発までに、接着剤が乾くかが課題だ。

6日朝。朝食の席は、接着剤入手の件と、シェミアまでの気象状況の話で持ち切り。フライトクルーは世界の気象情報のアプリをチェックし続けている。気象条件が好転する兆しはなかなか見えない。一時は予定を大幅に延期して、天候待ちで日本にもう2、3週間滞在しようか(公式日程は何もないが)という、極端なプランも検討されたという(どこに駐機するかが問題だが)。また帯広を出発して、ポイント・オブ・ノーリターンの手前で飛行を断念するケースも検討された。その場合、とかち帯広空港は時間的にクローズしていて着陸できないから、24時間運用の新千歳空港へ向かわなければならない。そのためにはリザーブの燃料も必要だ。天候をキーに、さまざまな検討が行なわれた。もちろん補助燃料タンクは、重要な要素だ。ブライトリングDC-3の航続時間は最大8時間。天候(特に風向き)によっては6時間くらいになる。帯広からシェミアまでの飛行予定時間は、現在のところ9時間46分。補助燃料タンクが不可欠だ。

ポールは機体点検と、タンク修理の準備のため、午前中に空港へ。フランシスコとラファエルは待機して、部屋で気象アプリをチェック。青木さんは札幌からの接着剤の到着待ちだ。

13時過ぎ、今日の出発を決断したクルーと空港へ向かう。

16時には釧路からCIQの係官がやって来て検査。燃料のタンクローリーもすでにスタンバイ。補助燃料タンクの修理も終わった。補助燃料タンクへの追加給油は、1,200リットルを超えた。給油を担当したYSヤマショウのベテランフュエルマンも、キャビン内のブラダータンクへの給油は初めてとのことで、興味深そうだった。幸い修理した補助燃料タンクからのリークはないようだ。出発準備は整った。

一応19時過ぎにテイクオフと決まったが、フライトクルーは気象アプリをチェックし続けている。目的地シェミア周辺の気象は、遅くなるほど少しは良くなりそうだ。クルーとしては30分でも出発を遅らせたい気持ちのようだ。しかし基本的にはリラックスした様子で、パイロット3人で自撮りなんかしている。これから最大の難コースに挑むとは思えない平常心に驚く。次第にDC-3が夕日に染まって行く。北国の青空の下のDC-3も、夕日に輝くDC-3も美しかった。クルー、スタッフで最後の集合写真を撮り、僕も乗降ステップでお決まりのポーズをとり最後の記念撮影。

空港のランプ作業ではJALスタッフにお世話になった。JALエンジニアリング帯広空港整備事業所の知野憲一さんが、趣味で手作りしているという、アクリルの台に載せた小さな折り鶴をプレゼントしてくれた。DC-3のコクピットにも飾った。この折り鶴が、安全なフライトの守り神になってくれることを祈る。

とかち帯広空港発の最終便、JAL576が薄暮の中到着した。19時過ぎDC-3のエンジンスタート。排気管から白煙を噴き、ハミルトン・スタンダードの3翅プロペラが、ゆっくりと回り出す。ランナップ。P&W R1830ツインワスプ・エンジンが咆哮する。パワーが上がる。回転するプロペラが雷光のような光を放つ。これが日本でのブライトリングDC-3の、エンジンサウンドの聴き納め、機体の見納めだ。

ゆっくりとランプアウト。ランウェイへ向かうDC-3を、JALの空港スタッフの女性たちが両手にライトスティックを持って見送ってくれた。みるみる陽が傾いて行く。昼間から見えていた月の姿が、次第にくっきりとして来る。テイクオフランが始まった頃には、空港には夜の帳が降り始めていた。その夜に向かって、ブライトリングDC-3は北東の空へ光の点となって消えて行った。テイクオフは19:30だった。

こうして、ブライトリングDC-3のジャパンツアーは終わった。3月にジュネーブで開幕した、僕にとっての楽しい祭りも、この日とかち帯広空港で終幕を迎えた。DC-3を見送った僕たち日本側スタッフは、急いでカウンターへ向かい、20:15発の東京行き最終便JAL576にチェックインした。

一夜明けて、6月7日朝、SNSを通じて第1報が届いた。DC-3は無事シェミアに到着したとのことだった。シェミア近くで少しホールディングしたので、飛行時間は10時間1分だったという。シェミアで給油したDC-3は、コールドベイへ向かった。コールドベイからアンカレジへ。こうして世界一周飛行の次のステージ、アメリカツアーが始まった。

<RED BULL AIR RACE 2017 CHIBA>

6月3日(予選)、4日(決勝)、「レッドブル・エアレース・ワールドチャンピオンシップ2017千葉」が、千葉市美浜区の幕張海浜公園に面した海上特設コースで開催された。今年で3回目の千葉大会だ。4月に開催されたサンディエゴ大会で優勝した室屋義秀選手が、ファルケンカラーの#31を駆って連勝し、昨年に続いて母国開催の千葉大会2連覇を果たした。これで室屋さんは、年間ワールドチャンピオン争いでトップに立った。

今年は、ブライトリング・ジャパンさんがスカイラウンジに招待してくれたので、3日の予選はシャンパン片手の優雅な観戦となった。午前中に、仮設ランウェイとチーム・ハンガーがある、浦安市総合公園の護岸エリアへハンガーツアー。各チームの機体を見て回る。レースへの抱負を語ってくれた室屋さんと記念撮影。#31 Zivko Edge 540V3のコンディションは上々とのこと。ブライトリング・レーシングチームのミカ(ミカエル)・ブラジョーとは、先週の福島空港以来の再会(ジャパンツアー中のブライトリングDC-3を、ミカが福島に訪ねてくれたのだ)。#11 MXS-Rのコクピットまで見せてくれた。彼とも記念撮影。今年のブライトリング・レーサーは、クラシック・グリーンのボディにイエローのロゴという塗装だ。古い感じを出すために、わざわざ汚れや経年変化を塗装に施している。

昼過ぎに幕張のレース会場へ。最高級のスカイラウンジでの観戦だから、ビュッフェは食べ放題、シャンパンやビールは飲み放題という優雅なものだ。お天気は良いし、ラウンジはゴージャス。予選ということもあって、なかなかレースに集中できない。結果は#84カナダのピート・マクロードが首位に立ち、室屋さんは4位につけた。ミカの#11は12位だった。

レースの合間に、様々な機体がデモンストレーションするサイドアクトも、レッドブル・エアレースでの楽しみだ。今年の千葉大会のサイドアクトには、ブライトリングDC-3と、石塚政秀氏所有の零戦22型(AI-112/N553TT)が登場した。零戦のパイロットは柳田一昭氏。戦後初めて零戦の操縦桿を握った、日本人パイロットだ。両機とも、3日、4日の両日とも、レースコース上空をローパスし、観客を沸かせた。史上初めて、零式輸送機(日本で製作したDC-3の海軍型名)と零式戦闘機が、同じ東京湾の空域を飛行したことになる。平和への願いを込めたフライトだった。福島でのイベントを先週終えたブライトリングDC-3は、給油基地の仙台空港からの飛来だ。3日の幕張へのフライトの操縦はフランシスコ・アグーロ、ポール・ベイズリーだったので、ラファエル・ファブラはオフ。仙台からやってきたラファエルと一緒に、スカイラウンジでレースを観戦し、DC-3のデモフライトを見守った。

決勝の4日も好天に恵まれた。この日は、レースエアポートがある浦安市総合公園のパブリックビューイングで観戦。今年は大スクリーンの横に、表彰台が設置された。これで表彰式がライブで観られる。決勝のスタートRound of 14では、室屋選手はヒート2で#18ペトル・コプシュタインと対戦、1000分の7秒差で勝利。続くRound of 8では、ヒート8でマット・ホールと対戦、どちらもペナルティを加算される対決となったが室屋選手が逃げ切った。

決勝戦のFinal 4出場は、#31室屋選手、初戦で室屋選手に敗れたものの最速敗者として勝ち残って来たコプシュタイン、#21マティアス・ドルダラー、#8マルティン・ソンカの4人。まず室屋選手が55秒288ノーペナルティ。コプシュタインが55秒846ノーペナルティ。これで室屋選手の表彰台は確定。3番手のドルダラーは、室屋選手を上回るスピードでレースをリードしたが、ラストのゲート11で何とパイロンヒット! 3秒のペナルティが加算され57秒943。表彰台のポジションは、実力者ソンカの記録次第で決まることになった。ソンカは終始室屋さんをリードするタイムで、パイロンをクリア。優勝はソンカかと思われたが、ゲート4での水平姿勢が不十分との判定でペナルティ2秒が加算され、結果は56秒533。室屋選手の千葉大会2連覇が決まった。パブリックビューイングの大スクリーンを、まさに固唾をのんで見守っていた僕たちの喜びが、ソンカのペナルティの表示が出た瞬間に爆発した。#31ハンガーからもクルーの歓声が聞こえる。

大スクリーンの横に設けられた表彰台で、栄光の表彰式が始まった。チェコの国旗に挟まれて、センターポールに日章旗だ。表彰台のてっぺんで、室屋さんがトロフィーを高く掲げる。続いてシャンパンファイトだ。浦安市総合公園は、いつまでも室屋選手優勝の余韻に酔い痴れていた。

<木曽川の水力発電所視察>

6月22日~23日に、ETT(フォーラム・エネルギーを考える)のメンバーの皆さんと一緒に、木曽福島から名古屋まで木曽川沿いに、福沢桃介と川上貞奴が大正時代に築いた、7つの水力発電所を見学した。福沢桃介は福沢諭吉の女婿で、株取引で財を成し実業家として電力事業に取り組んだ。木曽川に着目した桃介は、大正8年竣工の賤母発電所を皮切りに、大正15年までに7つの水力発電所を木曽川に建設、当時電力が不足していた大阪への長距離送電線も完成させ、「電力王」と呼ばれた。その桃介の事業パートナーとして活躍したのが、川上貞奴だった。日本初の女優として知られる、あのマダム貞奴だ。

この視察旅行は、ETTの代表でもある作家の神津カンナさんが、今年出版した小説『水燃えて火 ~山師と女優の電力革命~』(中央公論新社)の舞台を辿る旅だった。この小説は「電気新聞」に1年間にわたって連載された『風のゆくえ』を改題した作品。作者のカンナさんご自身と、新聞連載中に挿し絵を描かれた日本画家の川﨑麻児さんが、レクチャラーとして同行するという贅沢な旅だ。

初日にまず木曽川の上流から、桃介が大正時代に建設し今もなお現役の、桃山、須原、大桑、読書、賤母、落合、大井、7つの水力発電所を一気に巡った(一部は車窓から外観のみの見学)。それぞれに異なる建築様式、装飾、意匠を凝らしたユニークな発電所ばかりだ。特にアールデコ調デザインの桃山、須原、読書の発電所が印象に残った。最後に訪れた大井発電所(大正13年竣工)は、日本初のダム式発電所で、そのダム湖が恵那峡だ。洪水吐(こうずいばき)と呼ぶ放水門扉(ゲート)が21基も並ぶ、その堰堤(ダム堤防)は壮観の一語に尽きる。堰堤の天端には六角形のシェードを持つ外灯が並び、大正浪漫を感じさせてくれる。7つのうち4つの発電所が、近代化産業遺産に認定されており、読書発電所はその本館、水槽・水圧鉄管、水路橋が、国の重要文化財(近代化遺産)になっている。

旅の2日目は、貞奴、桃介ゆかりの建築を見て回った(現在は福沢桃介記念館になっている長野県南木曽町の別荘は初日に見学)。貞照寺(岐阜各務原市)は、貞奴が初恋の相手でもあった桃介のために建立(昭和8年)した寺で、現在は諸芸上達芸能の寺として知られている。境内には立派な仁王門、本堂、鐘楼、貞奴の墓所、貞奴と川上音二郎関連の品々を展示する縁起館がある。その貞照寺に参拝するために、門前に建設した別荘の敷地が「萬松園」。敷地面積1,500坪の敷地に、部屋数25室の和洋折衷の豪華別荘が建つ。日本間、洋間、サンルーム全25室の電灯と天井がすべて異なる意匠という、貞奴のこだわりが横溢している。最後に訪れたのが、桃介と貞奴がビジネス用の迎賓館として使った別邸の「二葉館」(名古屋市東区)。大広間と食事室のステンドグラスが素晴らしい洋館だが、居住スペースは日本家屋になっていた。夜になると窓々から電灯の光が溢れる斬新さと豪華さから、二葉御殿と呼ばれたという。貞奴と桃介が建てた別荘・別邸は、大正、昭和初期の電化モデルハウスでもある。

この旅で、水力発電に情熱を傾注した桃介と貞奴の稀有な偉業を、目の当たりにすることができた。彼らが建設した木曽川の水力発電所は今も現役で稼働しており、関西電力が管理している。水力発電所もさることながら、別荘や寺に投じた莫大な財貨にも感服というか驚愕させられた旅でもあった。

COMMENTS to media

5月15日に北海道で発生した、陸上自衛隊のLR2連絡偵察機が、函館空港の西約30㎞でレーダーから機影が消え、後に山中で墜落しているのが発見された事故。この事故に関して、15日に北海道新聞にコメント、16日に北海道放送(HBC)のインタビューを受け収録、北海道新聞に再コメント。同機はフライトレコーダを搭載しておらず、ボイスレコーダは発見されたが公表されず、事故原因は不明のまま。毎日新聞には5月30日、6月12日に追跡取材のコメントも求められた。悪天候とパイロットの判断ミスが引き金と考えられるが、事故原因究明のシナリオは推測の域を出ない。

『僕の交書録』 <BOOKS MY BEST 2017 APR.~JUN.>

2017年4月~6月期の読書歴は、購入したのが24冊、贈呈いただいたのが3冊で計27冊。蔵書の再読はなかった。出張が多く腰を据えて読書する時間が少なかった割には、一応の読書量だった。ただし今期はフィクションのみで、しかもミステリがほとんどだ。その中で今期のMY BESTは、以下の12作品17冊(順番は読んだ順)。多作で歴史ミステリが得意なゴダードだが、年代記風の三部作というのは初めて。また珍しく冒険活劇風でもある。三部作の③は日本が舞台だ。これが2作目のフォックスや、ランクインはしなかったが楽しめた北欧やフランスの新しい作家との出会いも良いけれど、おなじみの作家の新作が出るとやはり嬉しい。ハンター、グルーバー、ランキン、コナリー、クレイスがそういう作家たちで、安心して読めるし期待を裏切らなかった。特にランキンのリーバス警部の復活が嬉しい。フィリップ・カーは再発見。饒舌な私立探偵グンター(元ベルリン警察刑事)シリーズの、旧作を探すことになりそうだ。ナサニエル・ウエストの代表作『イナゴの日』を読んだのは、1970年以来のことだ。当時は板倉章氏の訳で角川文庫だった。今回は柴田元幸氏の新訳。唯一の日本の作家は原田マハさん。『アノニム』は得意のアート界が舞台だが、新境地を拓いた一作と言えるだろう。シリーズになるというのも、ファンには嬉しい。三省堂書店神保町本店で6月26日に開かれた、「原田マハさんトーク&サイン会」にまで行ってしまった。サイン会に行ったのは、25年以上も前の小林信彦さん以来のことだ。『アノニム』執筆の裏話や、近代アートの話が面白かった。ご本人に会って、改めてファンになった。

| 『Gマン』(上・下) | スティーヴン・ハンター | (扶桑社ミステリー) |

| 『刺青の殺人者』 | アンドレアス・グルーバー | (創元推理文庫) |

| 『謀略の都 1919年三部作①』(上・下) | ロバート・ゴダード | (講談社文庫) |

| 『灰色の密命 1919年三部作②』(上・下) | ロバート・ゴダード | (講談社文庫) |

| 『宿命の地 1919年三部作③』(上・下) | ロバート・ゴダード | (講談社文庫) |

| 『いなごの日/クール・ミリオン ナサニエル・ウエスト傑作選』 | ナサニエル・ウエスト | (新潮文庫) |

| 『楽園(シドニー州都警察殺人捜査課)』 | キャンディス・フォックス | (創元推理文庫) |

| 『寝た犬を起こすな』 | イアン・ランキン | (ハヤカワ・ミステリ) |

| 『ブラックボックス』(上・下) | マイクル・コナリー | (講談社文庫) |

| 『約束』 | ロバート・クレイス | (創元推理文庫) |

| 『アノニム』 | 原田マハ | (角川書店) |

| 『死者は語らずとも』 | フィリップ・カー | (PHP文芸文庫) |

『僕のシネマテーク』 <CINEMAS MY BEST 2017 APR.~JUN.>

4月~6月3か月間の映画鑑賞歴は、劇場で20本、試写で1本の計21本。国内出張が続いたわりには、よく観たほうだろう。今期のMY BEST CINEMASは、以下の14本。

『ハードコア』は、一人称視点(FPS)の映像によるアクション映画。映像はすべて主人公の目線で、シンクロ(同期)する。まさに映像革命。「攻殻機動隊」のハリウッド実写化で、少佐役がスカヨハだから、『ゴースト・イン・ザ・シェル』は文句なし。『ムーンライト』は勿論良いけれど、アカデミー賞作品賞は少々疑問。『ライオン』は感動の実話。タイトルの意味が、最後に明かされる。『わたしは、ダニエル・ブレイク』は、名匠ケン・ローチ監督の傑作。理不尽、不条理な現実への異議申し立て。これは英国だけの問題ではないだろう。最も印象に残ったのが『メットガラ』。NYメトロポリタン美術館(MET)のファッション展のドキュメンタリーだ。展覧会初日のたった一夜のメットガラために奔走する制作過程、展示へのこだわり、ファッション、ゲストの豪華さに感嘆。『午後8時の訪問者』は、静かだけれど深い人間ドラマ。監督はパルムドール2冠のダルデンヌ兄弟。ユーモアに溢れた、ちょっと変わったロードムービーが『はじまりへの旅』。普通とは、常識とは何かを考えさせられる。エンターテインメントとしての快作が『ワイルド・スピード』。シリーズを全部観ているファンの一人だ。僕が監督で観る代表がウディ・アレン。『カフェ・ソサエティ』は、アレン監督得意のビタースウィートなロマンティックコメディ。黄金時代のハリウッドの雰囲気が最高だった。永井豪の「鋼鉄ジーグ」をモチーフにした、イタリア映画が『皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ』。ダークヒーローものの快作(怪作?)で、不思議な魅力がある。『オン・ザ・ミルキー・ロード』はマスコミ試写で観た(公開は9月)。世界3大映画祭を制覇したエミール・クトリッツア監督が、監督・脚本・主演を務めた最新作。相変わらずの奇想天外なストーリーに、反戦の想いを描く。ヒロインがモニカ・ベルッチというのも良い。狂騒のダンスシーンをはじめ、全編に響くバルカン・ミュージックが耳に残る。

| 『ハードコア』 | (HARDCORE HENRY) | イリヤ・ナイシュラー監督 |

| 『ゴースト・イン・ザ・シェル』 | (GHOST IN THE SHELL) | ルパート・サンダース監督 |

| 『ムーンライト』 | (MOONLIGHT) | バリー・ジェンキンス監督 |

| 『わたしは、ダニエル・ブレイク』 | (I, Daniel Blake) | ケン・ローチ監督 |

| 『メットガラ ドレスをまとった美術館』 | (THE FIRSY MONDAY IN MAY) | アンドリュー・ロッシ監督 |

| 『午後8時の訪問者』 | (La Fille Inconnue) | ジャン・ピエール&リュック・ダルデンヌ監督 |

| 『ワイルド・スピードICE BREAK』 | (FAST & FURIOUS 8) | F.ゲイリー・グレイ監督 |

| 『カフェ・ソサエティ』 | (Café Society) | ウディ・アレン監督 |

| 『はじまりへの旅』 | (Captain Fantastic) | マット・ロス監督 |

| 『ゴールド 金塊の行方』 | (GOLD) | スティーヴン・ギャガン監督 |

| 『皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ』 | (LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT) | ガブリエーレ・マイネッティ監督 |

| 『オン・ザ・ミルキー・ロード』 | (On the Milky Road) | エミール・クストリッツア監督 |

| 『ありがとう、トニ・エルドマン』 | (TONI ERDMANN) | マーレン・アデ監督 |

<2017年 JUL.~DEC.>

WRITING

<BREITLING DC-3 JAPAN TOUR:日本の空を翔けたブライトリングDC-3 (Part1)>

僕が理事長を務めているNPO・HASM(羽田航空宇宙博物館推進会議)の会報「羽田の青い空」(第85号)に、ブライトリングDC-3のジャパンツアー同行記『日本の空を翔けたブライトリングDC-3』を執筆。2回連載のこれが1回目。ジャパンツアーは、ブライトリングDC-3のWORLD TOUR(世界一周飛行)の一環だ。Part1では、3月9日のジュネーブ出発から、中東、アジアへの飛行、そして4月29日~5月1日の熊本訪問イベント、5月19~20日に行なわれた神戸訪問イベントまでをリポートしている。ジャパンツアーの公式訪問地は、熊本、神戸、福島で、いずれも震災の被災地だ。被災地の皆さんが空を見上げ、ブライトリングDC-3を見上げることで、明日への勇気、未来への希望を養ってもらおうというのが、ジャパンツアーのコンセプト。ジャパンツアーは「みんなで大空を見上げよう!」プロジェクトと名付けられた。

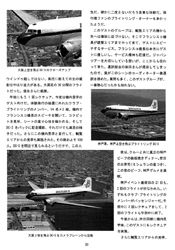

『日本の空を翔けたブライトリングDC-3 Part1』全12頁の一部

INTERVIEW & COMMENT

「昭和40年男」というユニークな雑誌がある(隔月刊、株式会社クレタパブリッシング発行)。1965年に生まれた男性が、興味を持っていたこと、生きてきた時代の出来事などを、回顧したり検証したりするのがコンセプトの雑誌だ。その「昭和40年男」が11歳だった昭和51年の出来事の中で、コンコルドの定期就航を再検証したいということで、インタビューを受けた。超音速旅客機・コンコルドの航空史上での位置づけ、その栄光と挫折について語った。コンコルド再検証は、10月号に全4頁で掲載された。

北海道放送(HBC)から受けたインタビューのテーマは、民間航空業界のパイロット不足。パイロットが不足して運航乗務員繰りが難しく、計画運休に追い込まれたエアドゥ(AIR DO)の課題と、日本、そして世界のパイロット不足(整備士も不足)の現状と見通しについて解説した(11月28日オンエア)。その他メディアへのコメントとしては、JALのB777が左エンジン停止で緊急着陸した件で、共同通信にコメント(9月5日)。KLMのB777から機体のパネルの一部が飛行中に落下し、地上の自動車を直撃した事件について、日刊現代にコメント。機体部品の落下事故の現状と、その背景について解説した(9月27日掲載)。

EVENT

<第2回 私の羽田アルバム展>

NPO・HASM(羽田航空宇宙博物館推進会議=羽田航空博物館プロジェクト)の写真展『私の羽田アルバム展』が、7月23~29日に有楽町駅前の東京交通会館シルバーサロンBで開催された。昨年に続く2回目の今年からは、時代区分のテーマで展示することになり、スタートの今回は「航空再開からジェット時代到来」(1951年~1969年)がテーマ。この時代の羽田空港の風景と、飛行機と空の旅人の写真を展示。HASM会員秘蔵の写真に加えて、会員外の貴重な写真も展示することができた。HASMが遺品をお預かりしている、故・齋藤茂太先生のエアラインバッグ・コレクションの一部も展示され、写真展に花を添えた。

<河口湖飛行舘>

毎年8月にだけ公開される「河口湖飛行舘」(原田信雄館長)を、今年も訪れた(8月11日)。今年のハイライトは、胴体と翼が組みあがった一式戦闘機「隼」だ。エンジンは搭載されたが、脚は未装着とはいえ、飛行機らしい姿になって、展示スペースの正面中央に展示されていた。これに伴って、従来2機が並んで展示されていた零戦の位置が変わった。零式艦上戦闘機21型と52型は、この博物館の至宝だ。3機目の零戦(21型)も現在復元作業中。一式陸上攻撃機22型の復元作業も、少しずつ進んでいるようだ。来年夏の公開までに、展示がどのように進化するかが楽しみだ。

<松戸迷才会作品展>

老舗のモデラークラブ「松戸迷才会」の作品展訪問(於・松戸小金市民センター、11月12日)。40年以上の付き合いになる渡邉登さんから、「是非中村さんにみてほしい!」とお誘いがあったもの。ナベちゃんは、今やプロのモデラーとして声望が高い模型界の匠だ。今回のナベちゃんの新作はRED BARON 2機。RB-51とRB-104だ。レッド・バロンは、僕の1970年代の活動を象徴する存在。オーナーのエド・ブラウニング氏をはじめ、クルーやファミリーとの親しい交友は、今も僕の記憶の中で鮮明だ。RB-51はP-51ムスタング改造のレーサー。リノ・エアレースのチャンピオンであり、スティーブ・ヒントン氏(現在チノのプレーンズ・オブ・フェイム博物館館長)の操縦で、世界速度記録も樹立した。世界記録を樹立した「スピード・ラン」に、僕は唯一の日本人として立ち会った。RB-104はF-104スターファイターを復元改造した記録機で、世界速度記録を樹立、世界高度記録にも挑戦した。そんなRB-51とRB-104のモデルを、ナベちゃんが製作したのだ。そこで僕にお誘いがあった次第。さすがはモデラー界の巨匠、見事な出来栄えだった。形状も独特の塗装の再現も、見事なものだ。往時の雄姿が甦る。しかも凝り性の巨匠のこと、2機とも可動式なのだ!航空イラスト界の巨匠、下田信夫画伯と3人で、レッド・バロンの昔話に花が咲いた。

<羽田空港・空の日フェスティバル 2017>

9月23日、「羽田空港・空の日フェスティバル2017」に、NPO・HASMとして参加。第1ターミナル2階のフェスティバルコートで、「電動ヒコーキ操縦体験会」を実施した。昨年に続く開催だ。12:30~16:00の間に、100組を超える親子が、電動ヒコーキの操縦体験を楽しんでくれた。参加者には、理事長である僕のサインが入った認定証を授与した。この電動ヒコーキは、電気でプロペラを回し、テザー付きの機体をUコンと似た操作でフライトさせるもので、ドイツでの例を参考にHASMで開発したもの。各地のイベントなどへ出前出張し実施している。

『僕の交書録』 <BOOKS MY BEST 2017 JUL.~DEC.>

7月~12月期の読書は、新刊購入が53冊、贈呈いただいたのが1冊、蔵書の再読が3冊の計57冊。年間では、新刊が97冊、贈呈が9冊、再読が5冊で合計111冊の読書歴。読書100冊、映画100本は、年間の大目標だが、2017年はこれを達成できた。今期57冊のうちで、特に印象に残ったMY BESTが以下の27作品35冊(順番は読んだ順)。

今期の交書録では、ノンフィクションが充実していた。塩野七生さんの『ギリシア人の物語』が第3巻で完結。ローマ人に比べて劇的要素が希薄な印象のギリシア人の「物語」だったが、最終巻『新しき力』の主人公はアレキサンダー大王。これで盛り上がった。チェーザレ・ボルジア、カエサル、皇帝フリードリッヒ二世、そしてアレクサンドロスと、塩野さんが入れ込んだ「男の物語」の筆致には迫力がある。『ルネサンスの女たち』で塩野さんがデビューしたのは1969年(初出は1968年の「中央公論」)。『チェーザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷』『神の代理人』が続いた。それからずっと塩野作品を読んできた。ファンレターを書いたこともある(「中央公論」の読者欄に載ったことも)。長く親しんできた塩野流「歴史エッセイ」だけれど、この『ギリシア人の物語』3巻で終了するという。ルネサンス時代に始まって、中世、そして紀元前の古代ギリシア、紀元前・紀元後の古代ローマと、広範な時代をカバーする「歴史エッセイ」群だった。歴史学者からはとかく批判があるかも知れないが、ヨーロッパ史に目を向けさせてくれた功績は偉大だ。来年からは、書架にずらりと並ぶ塩野作品を再読するとしよう。ヴェネツィア一千年史の『海の都の物語』あたりから再読してみようか。

映画化もされた『ドリーム』は、隠れた歴史を掘り起こしたドキュメント。アメリカの宇宙計画を支えた、名もなき黒人女性の計算手たちに光を当てた秀作だ。彼女たちはいずれも数学の天才だった。映画で描かれたのは、彼女たちの貢献のごく一部でしかない。『歴史の証人 ホテル・リッツ』には、有名人が綺羅星のごとく登場しドラマを演じる。場には魔力があることを痛感。渡辺京二先生の『バテレンの世紀』は、日本にやって来た宣教師たちと日本との濃密な交わりの物語。これこそがヨーロッパと日本との、ファースト・コンタクトで、黒船来航以降の維新革命は、セカンド・コンタクトだった。渡辺史観に蒙を啓かれた愛読者としては、『逝きし世の面影』『黒船前夜』に、この『バテレンの世紀』を加えて、渡辺先生の三大作品と呼びたい。謎解きのような学術研究を楽しんだのが、『ダ・ヴィンチ絵画の謎』と『兼好法師』。モナリザのモデルの確定、知られざる兼好法師の生涯。新鮮な驚きだった。モナリザのモデルは意外な女性だが、説得力がある。兼好法師の吉田姓は、後世の捏造だった!『徒然草』を書いた吉田兼好という人物は存在しなかったのだ。今後は教科書の記述も変わるかも知れない。

<NON FICTION>

| 『ダ・ヴィンチ絵画の謎』 | 齋藤泰弘 | (中公新書) |

| 『歴史の証人 ホテル・リッツ 生と死、そして裏切り』 | テイラー・J・マッツェオ | (東京創元社) |

| 『イートン校の2羽のフクロウ』 | ジョナサン・フランクリン | (エクスナレッジ) |

| 『ドリーム NASAを支えた名もなき計算手たち』 | マーゴット・リー・シェタリー | (ハーパーBOOKS) |

| 『バテレンの世紀』 | 渡辺京二 | (新潮社) |

| 『ギリシア人の物語 Ⅲ 新しき力』 | 塩野七生 | (新潮社) |

| 『兼好法師 徒然草に記されなかった真実』 | 小川剛生 | (中公新書) |

<FICTION>

| 『フロスト始末 (上)(下)』 | R・D・ウィングフィールド | (創元推理文庫) |

| 『階段を下りる女』 | ベルンハルト・シュリンク | (新潮クレスト・ブックス) |

| 『黙約(上)(下)』 | ドナ・タート | (新潮文庫) |

| 『書架の探偵』 | ジョン・ウルフ | (新☆ハヤカワ・SF・シリーズ) |

| 『シンパサイザー』 | ヴィエト・タン・ウェン | (ハヤカワ・ミステリ文庫) |

| 『ザ・カルテル(上)(下)』 | ドン・ウィンズロウ | (角川文庫) |

| 『その犬の歩むところ』 | ボストン・テラン | (文春文庫) |

| 『死者の雨 (上)(下)』 | ベルナール・ミニエ | (ハーパーBOOKS) |

| 『東の果て、夜へ』 | ビル・ビバリー | (ハヤカワ・ミステリ文庫) |

| 『氷結(上)(下)』 | ベルナール・ミニエ | (ハーパーBOOKS) |

| 『顔のない男』 | ステファン・アーンヘム | (ハーパーBOOKS) |

| 『罪責の神々(上)(下)』 | マイクル・コナリー | (講談社文庫) |

| 『たゆたえども沈まず』 | 原田マハ | (幻冬舎) |

| 『永遠に残るは(上)(下)』 | ジェフリー・アーチャー | (新潮文庫) |

| 『人形は指をさす』 | ダニエル・コール | (集英社文庫) |

| 『湖の男』 | アーナルデュル・インドリダソン | (東京創元社) |

| 『ボックス21』 | アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム | (ハヤカワ・ミステリ文庫) |

| 『嘘の木』 | フランシス・ハーディング | (東京創元社) |

| 『ミレニアム5 復讐の炎を吐く女 (上)(下)』 | ダヴィド・ラーゲルクランツ | (早川書房) |

フィクションの今期MY BEST、まずは文芸作品。ドイツのベストセラー作家シュリンクの『階段を下りる女』は、ミステリの要素もある恋愛小説、魂の再生の物語。階段を下りる女というタイトルの絵画をめぐって、ストーリーは展開する。絵画をめぐる物語といえば、わが国では原田マハさん。新作『たゆたえども沈まず』は、ゴッホと弟のテオとある日本人との物語。ゴーギャンも出てきます。今年は『リーチ先生』『サロメ』『アノニム』そして『たゆたえども沈まず』と、ファンとしては嬉しい1年でした。『いちまいの絵』という絵画ガイドもありました。『嘘の木』は英国のファンタジー作家ハーディングの、精緻なミステリであり秀逸なファンタジー。輝かしい受賞歴を持つ、児童文学の傑作と評価されているが、宮部みゆきさんは「児童文学の枠に収まりきらない傑作であって、個人的には今年のベスト1だった」と評している。

ジェフリー・アーチャーの『クリフトン年代記』が、ついに第7部『永遠に残るは』で完結した。年代記、大河小説は、アーチャー、ケン・フォレット、ロバート・ゴダードなど、やはり英国作家の筆力がすごい。『クリフトン年代記』は、最後の2部は少々冗長だったけれど。

ミステリにも秀作が多かった。『フロスト始末』は、ワーカホリックで下品なジョークを連発する、ユニークなフロスト警部の最終巻。全くのマイペースで、捜査を混乱させながらもなぜか難事件を解決してしまう名物警部とも、これでお別れだ。作者のウィングフィールドが、2007年に死去してしまったのでこれが遺作になった。1994年の『クリスマスのフロスト』翻訳出版から6作品(他に短編集1冊)、楽しませてもらった。ウィングフィールドは英国作家だが、ここ数年ヨーロッパのミステリが快調だ。英国では他にイアン・ランキンがいるし、デボラ・クロンビーもフィリップ・カーもミック・ヘロンもダニエル・コールもいる。フランスのミニエ、ピエール・ルメートル、ドイツのネレ・ノイハウス、ハラルト・ギルバースもいい。特に北欧ミステリは秀作連発だ。今期だけでも、アーンヘム、ルースルンド&ヘルストレム、ラーゲルクランツはスウェーデン、インドリダソンはアイスランド。他にもデンマークのローネ・タイルス、トーマス・リュダール、ミケール・カッツ・クレフェルト、ノルウェーのジョー・ネスボ、アイスランドのラグナル・ヨナソン、スウェーデンのカミラ・レックベリ、トーヴェ・アルステルダールなどの作品を今年は楽しんだ。北欧ミステリブームの火付け役は、何と言ってもスウェーデンの『ミレニアム』だろう。三部作の作者スティーグ・ラーソンは、世界的な成功を見ることなく2004年に50歳で急逝した。その続編を引き継いだのがダヴィド・ラーゲルクランツで、第4巻の『蜘蛛の巣を払う女』に続く第5巻が『復讐の炎を吐く女』。オリジナルの雰囲気を上手に継承しているし、続編独特の魅力もある。

アメリカン・ミステリにも秀作が少なくなかったが、特筆すべきは『その犬の歩むところ』だろう。ボストン・テランはハードボイルドのイメージの作家だが(素性が秘密の覆面作家でもある)、この作品には抒情があるし、何より犬への愛情が溢れていて、犬好きには落涙ものの逸品だ。『書架の探偵』はユニークなSFミステリ。『シンパサイザー』『東の果て、夜へ』も印象的だったし、マイクル・コナリーは鉄板。

年末にスー・グラフトンの訃報が届いた。『アリバイのA』に始まるアルファベットのついたシリーズ・ミステリで知られる。僕は『ロマンスのR』まで読んでいる。『Y is for Yesterday』まで書かれているという。ヒロインのキンジー・ミルホーンは、サラ・パレツキーのV・I・ウォーショースキーと並ぶ、クールな女流私立探偵キャラクターだ。

『僕のシネマテーク』 <CINEMAS MY BEST 2017 JUL.~DEC.>

7月~12月の半年間の映画鑑賞歴は、超ハイペースで66本。2017年の映画鑑賞は合計で110本に達した。3日に一度は劇場か試写室に足を運んだことになる。年間100本越えは久々だ。この半年は秀作、佳作が多く、観まくった感じで、MY BESTは以下の39本と多い(順番は鑑賞順)。

| 『しあわせな人生の選択』 | (TRUMAN) | セクス・ゲイ監督 |

| 『歓びのトスカーナ』 | (La Pazza gioia) | パオロ・ヴィルズィ監督 |

| 『ビニー/信じる男』 | (BLEED FOR THIS) | ベン・ヤンガー監督 |

| 『甘き人生』 | (Fai bei sogni) | マルコ・ベロッキオ監督 |

| 『トランスフォーマー 最後の騎士王』 | (Transformers: The Last Knight) | マイケル・ベイ監督 |

| 『スターシップ9』 | (ORBITA 9) | アテム・クライチェ監督 |

| 『ベイビー・ドライバー』 | (Baby Driver) | エドガー・ライト監督 |

| 『ロスト・イン・パリ』 | (Paris Pieds Nus) | ドミニク・アベル&フィオナ・ゴードン監督 |

| 『ブランカとギター弾き』 | (BLANKA) | 長谷井宏紀 監督 |

| 『エル ELLE』 | (ELLE) | ポール・ヴァーホーヴェン監督 |

| 『パターソン』 | (PATERSON) | ジム・ジャームッシュ監督 |

| 『ボブという名の猫 幸せのハイタッチ』 | (A STREET CAT NAMED BOB) | ロジャー・スポティスウッド監督 |

| 『あしたは最高のはじまり』 | (Demain Tout Commence) | ユーゴ・ジェラン監督 |

| 『ダンケルク』 | (DUNKIRK) | クリストファー・ノーラン監督 |

| 『ユダヤ人を救った動物園 アントニーナが愛した命』 | (The Zookeeper’s Wife) | ニキ・カーロ監督 |

| 『ダンサー、セルゲイ・ポルーニン 世界一優雅な野獣』 | (DANCER) | スティーヴン・カンター監督 |

| 『汚れたダイヤモンド』 | (Diamant noir) | アルチュール・アラリ監督 |

| 『50年後のボクたちは』 | (tschick) | ファティ・アキン監督 |

| 『スクランブル』 | (OVERDRIVE) | アントニオ・ネグレ監督 |

| 『プラネタリウム』 | (Planetarium) | レベッカ・ズロトヴスキ監督 |

| 『僕のワンダフル・ライフ』 | (A Dog’s Purpose) | ラッセ・ハルストレム監督 |

| 『ドリーム』 | (HIDDEN FIGURES) | セオドア・メルフィ監督 |

| 『女神の見えざる手』 | (Miss Sloane) | ジョン・マッデン監督 |

| 『アトミック・ブロンド』 | (ATOMIC BLONDE) | デヴィッド・リーチ監督 |

| 『ネリー・アルカン 愛と孤独の淵で』 | (NELLY) | アンヌ・エモン監督 |

| 『ブレードランナー2049』 | (Blade Runner 2049) | ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督 |

| 『ネルーダ』 | (NERUDA) | パブロ・ラライン監督 |

| 『エンドレス・ポエトリー』 | (ENDLESS POETRY) | アレハンドロ・ポドロフスキー監督 |

| 『ローガン・ラッキー』 | (Logan Lucky) | スティーヴン・ソダーバーグ監督 |

| 『永遠のジャンゴ』 | (DJANGO) | エチエンヌ・コマール監督 |

| 『パーティで女の子に話しかけるには』 | (HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES) | ジョン・キャメロン・ミッチェル監督 |

| 『猫が教えてくれたこと』 | (Kedi) | ジェイダ・トルン監督 |

| 『否定と肯定』 | (DENIAL) | ミック・ジャクソン監督 |

| 『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』 | (STAR WARS EpisodeⅧ:The Last Jedi) | ライアン・ジョンソン監督 |

| 『はじまりのボーイミーツガール』 | (LE CŒUR EN BRAILLE) | ミシェル・ブジュナー監督 |

| 『希望のかなた』 | (THE OTHER SIDE OF HOPE) | アキ・カウリスマキ監督 |

| 『ダンシング・ベートーヴェン』 | (dancing Beethoven) | アランチャ・アギーレ監督 |

| 『J:ビヨンド・フラメンコ』 | (JOTA de Saura) | カルロス・サウラ監督 |

ナンバーワンは、やはり『ドリーム』。NASAの有人宇宙飛行プログラムを陰で支えた、数学の天才の黒人女性たちの実話。60年代の人種差別や性差別を乗り越えた、ヒロインたちに乾杯。実話や実在の人物を描いた作品には、やはり力がある。『ドリーム』『ビニー/信じる男』『ボブという名の猫』『ユダヤ人を救った動物園』『ネリー・アルカン』『ネルーダ』『永遠のジャンゴ』『否定と肯定』、いずれも実話に基づく映画だ。戦争映画はあまり好きなほうではないけれど、『ダンケルク』は良かった。さすがはクリストファー・ノーラン監督だ。

心に沁みた作品は、『しあわせな人生の選択』『歓びのトスカーナ』『甘き人生』『パターソン』『あしたは最高のはじまり』『50年後のボクたちは』『エンドレス・ポエトリー』『ギフテッド』『はじまりのボーイミーツガール』『希望のかなた』など。人生とか、死とか、青春とか、さらには時代とか世界とかを考えさせてくれた。長谷井宏紀監督がフィリピンを舞台に撮った『ブランカとギター弾き』も良かった。これはヴェネツィア国際映画祭で、2冠に輝いた作品だ。『エル ELLE』『プラネタリウム』『女神の見えざる手』

は、イザベル・ユベール、ナタリー・ポートマン、ジェシカ・チャステインという女優の魅力が輝く、いわゆる「女優で観る映画」の代表。

犬好きとしては、『僕のワンダフル・ライフ』に泣き笑い。猫好きには『ボブという名の猫』や『猫が教えてくれたこと』(これはイスタンブールに暮らす猫のドキュメンタリー)がたまらないだろうが、犬好きも魅かれた。映画ファンとしては『人生はシネマティック!』も忘れがたい。SF系では、何と言っても『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』と『ブレードランナー2049』。文句なしに封切り日に映画館へ駆けつけた。そして大満足。『スター・ウォーズ』の第1作『新たなる希望』を観たのは1978年1月8日、ロサンゼルスだった。あれから40年。続編もスピンオフ作品も楽しみだ。『スターシップ9』は、珍しいスペイン製SF映画。故障したスターシップ(正しくはオービター)で出会った男と女の物語だが、SFならではの仕掛けが秘められている。個人的には、かなり気に入った作品だ。『パーティで女の子に話しかけるには』も、題名からは想像できないけれどSFなのだ。音楽とファッションも良い。ラストのオチも気に入った。BESTには挙げなかったけれど『ライフ』(ダニエル・エスピノーサ監督)も面白かった。

アクション、エンタメ系にも、今期は佳作が多かった。『トランスフォーマー』『ベイビー・ドライバー』『スクランブル』『アトミック・ブロンド』『ローガン・ラッキー』、フランスノワールの『汚れたダイヤモンド』、それぞれ大いに楽しめた。『ワンダーウーマン』(パティ・ジェンキンス監督)『ジャスティス・リーグ』(ザック・スナイダー監督)も爽快に楽しかった。僕が好きなジャンルの一つ、ミュージック・ダンス系では、『ダンサー、セルゲイ・ポルーニン』『永遠のジャンゴ』『ダンシング・ベートーヴェン』『J:ビヨンド・フラメンコ』が良かった。『ポリーナ、私を踊る』(ヴァレリー・ミューラー&アンジュラン・プレルジョカージュ監督)も印象に残った。

今期で特記すべきは、神保町シアターの連続上映「よみがえる赤木圭一郎」を観たこと。『拳銃無頼帖』シリーズなど5作品を観た。リアルタイムで観た時代、日活映画に嵌っていた中学・高校生の時代に、タイムスリップした心境。『紅の拳銃』はやはり名作で、赤木の代表作だと再確認。

◆中村浩美のTOPへ ◆2023年の活動 ◆2022年の活動 ◆2021年の活動 ◆2020年の活動 ◆2019年の活動 ◆2018年の活動 ◆2017年の活動 ◆2016年の活動 ◆2015年の活動 ◆2014年の活動 ◆2013年の活動 ◆2012年の活動 ◆2011年の活動 ◆2010年の活動 ◆2009年の活動 ◆2008年の活動 ◆2007年の活動 ◆2006年の活動 ◆2005年の活動 ◆2004年の活動 ◆2003年の活動